زينة ارحيم – الناس نيوز :

عن ” نيولينز ” … “إلا رسول الله!”

ظهرت هذه الجملة كإطار يُطبق على الصور الشخصية في صفحات الفيسبوك مرارًا وتكرارًا أمامي، حيث قامت عشرات الحسابات بإضافته في عطلة نهاية الأسبوع التي أعقبت مقتل صمويل باتي، مدرس اللغة الفرنسية في إحدى ضواحي باريس الشمالية.

أخذتني العبارة من دفء سهرتي مع أصدقائي في لندن، إلى شرق حلب قبل خمس سنوات. علت دقات قلبي حتى سمعتها في أذنيّ، وشعرتُ بالدم ينساب في عروقي مستعجلاً حاملاً جسدي إلى مخاض نوبة هلع جديدة، ولم أستطع النوم جيدًا منذ ذلك اليوم.

في صباح يوم الأربعاء 7 كانون الثاني 2015 المُثلج ، كنت أستعد لليوم الأخير من التدريب الإعلامي الذي كنت أقدّمه لناشطين إعلاميين في حلب، عندما بدأت إشعارات عاجلة تتهافت على هاتفي: “هجوم استهدف مقر الصحيفة الفرنسية الأسبوعية الساخرة شارلي إيبدو في باريس”. “قتل مسلحان ١٢ شخصا وجرحا ١١ آخرين .

في ذلك الأسبوع، كنت قد نجوت من هجومين بصواريخ أرض – أرض (اعتدنا أن نطلق عليها اسم صواريخ فيل)، إلى جانب معارك قتال محتدمة وغارات قصف من طائرات مقاتلة، حيث كانت قوات نظام الأسد تحاول التقدم عبر حي سيف الدولة، حارتي، في ذلك الوقت.

كان بيتي في آخر مبنى مأهول قبل نقطة تفتيش تابعة للمعارضة المسلحة في حلب، والتي تم فصلها عن القوات الموالية للأسد بحاجز من الحافلات المقلوبة. العيش على الجبهة خيار اتخذته بوعي: فبينما يزداد خطر وقوعنا وسط الاشتباكات هنا، لكن وجودنا على الجبهة يخفف من احتمال إصابتنا بالبراميل المتفجرة، كونها عشوائية، وقربنا من حواجز النظام يدفعه لتجنّب استخدامها حرصاً على عدم إصابة قواته عن طريق الخطأ.

بعد قراءة أخبار هجوم شارلي إيبدو، شعرت بالإحباط والغضب. أردت أن أقوم بأي شيء للتعبير عن تعاطفي مع المدنيين الذين استيقظوا مثلي، أحياء مع الكثير من الخطط والأهداف، ليتم إعدامهم فجأة وسط مكان عملهم.

التقطتُ قلماً وكتبت على كرتونة ، لففتها جيداً وغادرت منزلي، عبرت الحاجز تحت منزلي إلى الأبنية المهجورة وصولاً إلى ساحة صلاح الدين. والساحة هي الحد الفاصل بين جبهتي النظام والمعارضة، ولذلك فهي هدف يومي لقناصي النظام المتمركزين في مسجد سعد.

رفعتُ ملصقي المتواضع سريعًا في الساحة، بينما التقط شريكي صورتي وأنا أخفي وجهي خلفها، قبل أن نواصل مسيرنا نحو مركز ثقافي يسمى “جدل”، حيث كان التدريب.

حضر هذا التدريب ثمانية نشطاء إعلاميين، ومنهم همام نجار الذي قتل في انفجار سيارة مفخخة لداعش بعد ثلاثة أشهر.

بعد الانتهاء من التدريب، عدت إلى المنزل لأقرأ عن تداعيات الجريمة التي شهدتها باريس، فنشرتُ تغريدة مرفقةً بالصورة التي التقطتها في الصباح كتبت فيها: “أعرف معنى أن أكون خائفًا وأن أُقتل ظلماً على يد الإرهابيين المجرمين. أنا # سوري وأشعر بألمك.

جذبت التغريدة آلاف ردود الافعال، وشقت طريقها إلى الفيسبوك، المنصة التي أخشاها، لأن العديد من المقاتلين والناشطين في المدينة يستخدمونها..

بقيت صامتة ولم أشارك بأي من المناقشات الافتراضية والحقيقية التي كانت تدور حولي يومها، وقد تراوحت ردود الفعل بين تحيّة”المرأة الشجاعة” التي تدعم صحفيين قتلوا على يد الإرهاب، إلى اتهامي بالتعرض لغسيل دماغ والمخاطرة بحياتي لأكسب ود”الغرب”، أما الأسوأ، فكان اتهامي بالكفر لإدانتي قتل “الكافرين”.

في اليوم التالي ذهبت مرة أخرى إلى مركز “جدل” لمناقشة مشروع جديد كنت أخطط له وهو تدريب طالبات المدارس على أسسس الصحافة. وصلت مع صديقي سلمان لنجد المديرة باردة ومستاءة. بدأت أتحدث معها عن المواعيد، لكنها قاطعتني رافعة سبابتها في وجهي وهي تكرر “إلا رسول الله يا زينة”.

كانت تلك أول نوبة فزع أتعرض لها في حياتي، شعرت بقلبي يسقط بين قدمي، وبت أسمع أنفاسي البطيئة، وانكمشت معدتي كورقة شجر خريفية والألم جمّدني.

بالطبع، كانت تلك النوبة الأولى فقط، تلتها عدة أخريات، كما هذه التي أشعر بها الآن أثناء كتابة وتحرير هذا النص في ملجئي الآمن في لندن.

عودة إلى اليوم الشتوي القاسي في حلب، قال سلمان للمديرة شيئًا لم أفهمه، كنت أحاول جاهدة أن أجمع أشلاء جسدي المذعورة لأحضر معه، وعندما تمكنت أخيراً من فعل هذا، سمعتها تقول: “لم أكن أعتقد أنك ستأتي اليوم ؛ كان ينبغي أن يشيلوكِ/يخطفوكِ في الصباح الباكر “. كانت تعني بكلمة “هم” المجموعات الإسلامية المتشددة ، المُسيطرة على حلب الشرقية.

جررتُ قدميّ وجسدي الشاحب المُرتعش إلى المنزل، لأكتشف مستويات جديدة من الخوف لم أختبرها في حياتي. قمت بحذف تغريداتي، وألغيت حسابي على التويتر، قبل أن أمسح بشكل هستيري كل ما تمكنت من إيجاده من صور لي دون حجاب من حسابي على الفيس بوك، وبدأت استعد للموت المُحتّم.

قررت أن أكذب وأقول إنني لم أقصد التضامن مع “أولئك الذين أهانوا الرسول” عبر لافتتي، إنما لفت انتباه العالم إلى السوريين الذين يقتلهم النظام لمجرد المطالبة بحريتهم.

حتى أنني كتبت مدونة ونشرتها بتاريخ قديم لأثبت كذبتي التي صدقها بعض النشطاء، بمن فيهم المديرة التي دعت لقتلي وأثارت دوامة الخوف هذه، وغيروا رأيهم مطالبين بالعفو عني لأن “الأمر برمته سوء فهم”.

استمرت الأمور في التصاعد، و شهد مركز “جدل” حرق المجلات السورية التي دعمت ضحايا هجوم شارلي إيبدو، كما اندلعت عدة مظاهرات في شوارع شرق حلب، أحرق فيها المتظاهرون شعار المجلة معبّرين عن تأييدهم للجريمة.

وفي هذه الأجواء، كان الدعم الأقصى الذي تلقيته من بعض الناشطين المحليين هو بمشاركتهم لمُدونتي والتأكيد على صحة كذبتي، بينما عرف ثلاثة أشخاص منهم فقط حقيقة موقفي،وأنني أقف ضد قتل أي شخص، حتى” الكفرة!”.

الأمر المدهش، هو أن أحد قادة المعارضة الذي لاحقني بسبب معارضتي لجريمة ارتكبتها داعش في باريس، قد قاد بنفسه معارك الثوار ضد داعش في حلب، وكان معروفًا بشجاعته أثناء قتالهم.

لكن هذه الازدواجية ليست غريبة، فبعض النشطاء المعارضين لداعش، دعموا عملياتهم ضد النظام وجرائمهم ضد الصحفيين الذين لا يتفقون معهم.

أما القائد العسكري الذي كنت أخافه أكثر من غيره، فكان ناجياً من سجون النظام الأسدي ، أطلق سراحه في صفقة تبادل أسرى قبل أن يصبح متطرفًا. كلف هذا القائد شخصاً بالبحث في مدونتي للعثور على دليل يثبت أنني أستحق الموت، وللمصادفة أن هذا المُخبر هو أحد من حضروا التدريب الإعلامي الذي قدّمته يوم وقوع الهجوم.

أثناء انتظاري لمداهمة الثوار لشقتي، قمت بفكّ شجرة عيد الميلاد التي أمتلكها، وأزلت قصاصات “الأماني” الصغيرة التي علقتها على أغصانها، والتي كتبت عليها ما أتمناه للعام الجديد، وعلى رأسها “نعيش”، ووضعتها جميعًا في كيس قمامة.

كان سلمان معي في المنزل وقد تسلّح لصد هجومهم وقال لي:”لن يمسكوا بك إلا إذا كنت ميتاً”، وضع قنبلة يدوية بجوار نافذة المطبخ وأخرى في غرفة النوم، وطلب مني أن أحمل سلاحا لأقتلهم قبل أن يقتلوني. رفضت، أخبرته إنني أريد أن أوصمهم بعار قتل صحفية عزلاء أثناء مداهمة منزلها.

حلقت الطائرات المقاتلة فوقنا في تلك الساعات الطويلة، لكني هذه المرة لم أختبئ في الممر، فقد بدا الموت العشوائي خيارًا ممتازا في ذلك الوقت، لحظات تفصل بين أن يحتفي بي النشطاء كشهيدة قصف أو أن يشتموني كمرتدة قتلها الثوار.

في ذلك اليوم تغيرت حياتي إلى الأبد.

بدأت أعاني من توتر وأرق غير مسبوقين، مع تشنجات مؤلمة ومستمرة في معدتي، أصبحت أتحقق من وجود أي متفجرات أسفل سيارتي قبل ركوبها وأتلفَّت حولي باحثة عن مسدسات بكواتم.

ثم ساءت الأمور أكثر. ذكر الرئيس الفرنسي حينئذ، فرانسوا هولاند، اسمي الكامل في خطابه حول الهجوم على الصحيفة الفرنسية، كمثال على التعاطف العابر للحدود والجنسيات.

انهرت عندما سمعته، شلّني الخوف تماما و بكيت حتى استسلمت للنوم.

أصدرت المحكمة الشرعية في حلب حكمين اثنين بالردة المُغلّظة ضدي، أحدهما بسبب تعاطفي مع شارلي إيبدو، والآخر لدعمي المثلية الجنسية، فالناشط الإعلامي الذي من الواضح أنني قمت بتدريبه جيدًا، وجد دليلاً في مدونتي الإلكترونية الشخصية، على هذا.

وهو عبارة عن سطر كتبت فيه أنني أريد لابنتي أن تكبر لتدافع عن القيم الليبرالية مثل حق المثليين في الزواج بدلاً من القتال من أجل حياة يعمها السلام.

أصبح الخوف عضواً في جسدي، و بقيت على هذا النحو حتى لم يعد بإمكاني التعامل معه، وتركت مناطق المعارضة المسلحة.

اليوم وبعد سنوات من تلك التجربة ، حين أنظر إليها ، يذهلني كيف يمكن لأي شخص أن يرى الناس أو الصراعات بالأبيض والأسود؟ كيف يؤطرون العالم إلى أبطال مقدّسين أو بلطجية؟

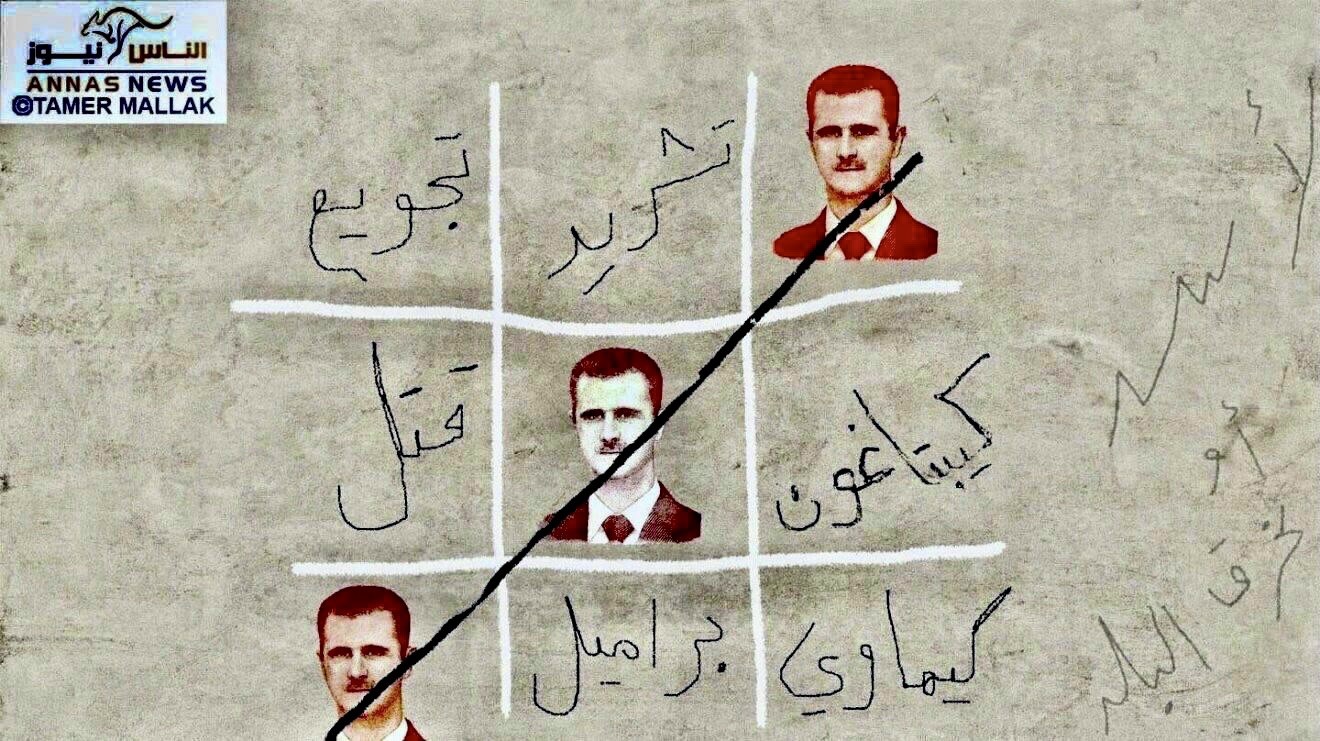

قلة فقط هي القادرة على الاستماع بعقول منفتحة للروايات المعقدة غير الشعبوية. بعد أن عشت الحرب، يدهشني كيف لأي شخص عاش مثل هذه الحقائق المعقدة أن يبسيط الروايات: الأسد ضد داعش، الثوار ضد النظام، فرنسا ضد الإسلام، أو الإسلام ضد الغرب.

ليس لدي إلا القليل من المُسلّمات الآن، لكن إحداها أن هذا التصنيف الصارم والسطحي يوسع الفجوة بيننا، ويفيد المتطرفين في جميع الأطراف ويزيدهم عنجهية وعنفاً.

هذا النوع من التفكير أحادي البعد، إلى جانب التمييز العنصري، والشعور بالتفوق ، والمواقف والسياسات الاستعمارية ، يسمح للحكومات الغربية بدعم الدكتاتوريين العرب الذين يسجنون الصحفيين والناقدين سعياً وراء الاستقرار والحماية من المتطرفين، حتى عندما تقوم هذه الأنظمة بتسليحها لتناسب احتياجاتها.

كلاجئة سورية في المملكة المتحدة، لا يمكنني حساب المرات التي عوملت فيها كإنسانة من الدرجة الثانية بسبب المكان الذي ولدت فيه، على الرغم من إجادتي للغة الإنجليزية والجوائز الدولية التي حصلت عليها ودرجة الماجستير البريطانية. سأكون دائماً اللاجئة القادمة من دول العالم الثالث. حتى في مجالي المهني، لا يزال يُطلب مني، عند الكتابة لوسائل الإعلام الغربية، أن أشارك فقط تجربتي كسورية.

تبتلعنا هذه الدائرة المُفرغة من التقوقع والعزل وخطاب الكراهية والتنميط والفصل العنصري ومع تحول الفاشية لتصبح شكلاً من أشكال الوطنية، ينتصر الإرهابيون.

ربما يبدو التطلع لتخلى الغربيين البيض عن تحيزاتهم من أجل الصالح العام ضرباً من السذاجة، وعلى الناحية الثانية أيضاً علينا ألا نكون ساذجين في افتراض أن الجميع يقف ضد العنف!

فمع تزايد الدوافع نحو التطرف، القابعون داخل الحروب لم يعودوا يبررون جرائم مثل مقتل صمويل باتي فحسب، بل يحتفلون بها أحيانًا، كما كان الحال خلال الاحتجاجات في إدلب، في أواخر أكتوبر.

عشر سنوات من الحرب، علمتني كيف يمكن للاستقطاب أن يكون قاتلاً، وبينما يخاطر البعض بحياتهم لتحدي هذا الاستقطاب من خلال بناء جسور من التعاطف، يثير السياسيون الكراهية والتمييز تحت سطوة السلطة والامتيازات التي يمتلكونها.

متناسين أننا في العديد من البلدان العربية دفعنا آلاف الأرواح بينما كنا نناضل من أجل حريتنا في التعبير أيضاَ.