د . ممدوح حمادة – الناس نيوز ::

- “القاضي قادم”.

صاحت سكرتيرة المحكمة، فوقفنا جميعاً احتراماً له كما يقتضي العرف، ودخل هو. وبعد أن ألقى بمؤخرته على مقعد كرسي القضاة، دق بمطرقة خشبية على الطاولة وأعلن افتتاح الجلسة، ثم بدأ دوري كمترجم. طلب القاضي من المجني عليه أن يدلي بإفادته.

وقف المجني عليه خلف المنبر وكان في الخمسينات من عمره تقريباً، أمرد الشعر، اجتمع كل بؤس العالم في وجهه، وبدأ يروي الواقعة.

ومع أنني كنت أترجم للجاني ما يقوله المجني عليه، إلا أن رغبة عارمة كانت تعتمل في داخلي في أن أنهض وألوي قضبان القفص الذي يقف فيه، وأدخل إليه لكي أحطم له ليس أنفه فقط، وإنما كل عظمة فيه. يا له من كلب سافل! يا له من وغد! يا له من… من… من… مستحيل! لا يمكن العثور على كلمة يمكن أن تشبع رغبتي في التعبير عن احتقاري له. إنه لم يسمع بكلمة شرف في حياته، فلو سمع بها لما سوّلت له نفسه ارتكاب ربع ما ارتكبه بحق المجني عليه.

الحمد لله أن إفادة المجني عليه لم تستمر أكثر من ساعة، فأنا على ثقة تامة بأن قدرتي على الاحتمال كانت ستنتهي بعد دقائق قليلة، أنا على ثقة بأنني كنت سأنهض وأبصق في وجه ذلك السافل الذي في القفص، لأنه لا يمكنني فعل أكثر من ذلك.

بعد انتهاء المجني عليه من إفادته طلب القاضي من المتهم أن يدلي بإفادته هو الآخر، فوقف المتهم داخل قفصه وبدأ يروي الواقعة، ومع أنني كنت في ذروة الحقد عليه لدرجة لم أكن قادراً معها على إخفاء نظرة الازدراء نحوه في عيني، إلا أنني كمترجم كنت مضطراً إلى سماع ما يقوله وترجمته للآخرين، غير أن الحقد نحوه بدأ يتلاشى تدريجياً مع تقدم روايته للواقعة، ولم تمضِ دقائق إلا وكان حقدي كله قد تحول باتجاه المجني عليه، المجني عليه بين قوسين طبعاً، فقد تبين أن هذا الحيوان الأمرد الشعر الذي في الخمسينات من عمره ليس سوى كلب سافل، وتمنيت لو أن القاضي والمدعي العام يغيبان عن الوعي قليلاً لكي أنهض وأحطم له ليس أنفه فقط، وإنما كل عظمة فيه. يا له من كلب قذر! كيف تسول له نفسه بزج هذا العصفور البريء خلف القضبان؟ ومرة أخرى، الحمد لله لأن إفادة الجاني انتهت، فلو استمرت دقائق أخرى لنهضت وبصقت في وجه السافل الذي يسمى زوراً وبهتاناً “المجني عليه”، كنت سأفعل ذلك حتى إن لم يغب القاضي عن الوعي، فلا يمكن لشخص يمتلك ذرة من ضمير أن يقف حيادياً تجاه هذه المهزلة، ولكن إفادة الجاني انتهت، وطلب الشاهد الأول لكي يدلي بشهادته، ولم يمضِ على بداية حديثه دقيقة ونصف حتى بدأت تعتمل في نفسي الرغبة في تحطيم أنف المتهم من جديد، فقد تبين أن كل ما قاله هذا السافل الذي في القفص كان كذباً في كذب، وأن المجني عليه هو الذي قال الصدق. وغادر الشاهد الأول قاعة المحكمة دون أن تغادرني الرغبة في تحطيم أنف المتهم، ودخل الشاهد الثاني، ولم تمض دقيقة على بدء إفادته حتى كانت الرغبة في تحطيم العظام قد تحولت إلى المجني عليه مرة أخرى، فقد تبين أن الشاهد الأول ما هو إلا شاهد زور، وبعد إفادة الشاهد الثالث تبدلت مشاعري مرة ثالثة، وهكذا بين العاشرة صباحاً والثالثة ظهراً حدث هذا الانقلاب الحاد في داخلي أكثر من سبع مرات.

عند الانتهاء من إفادات الشهود كنت في حيرة من أمري، للحظات كنت أشعر أن الجاني بريء وأن المجني عليه سافل، وللحظات أخرى أشعر بعكس ذلك، وفي لحظات غيرها كنت أشعر أنهما معاً سافلان، وللحقيقة فإنني حتى الآن لم أستقر على شعور من هذه المشاعر. شيء يبعث على الجنون فعلاً.

عندما تحدث المدعي العام جحظت عيناي، نعم ربما يكون الجاني سافلاً ومجرماً، ولكن مع ذلك فالأمر لا يستحق هذه العقوبة القاسية، فالجريمة على سفالتها لا تستحق خمسة عشر عاماً من السجن مع الأشغال الشاقة. اتقِ الله يا رجل! إن هذا نصف حكم بالإعدام. ولكنني في نهاية المطاف كنت أفهم أن هذا هو عمل المدعي العام، وأنه يعتبر ناجحاً بقدر قساوة الحكم الذي ينتزعه من القاضي على المتهم. عيناي جحظتا مرة أخرى عند مرافعة المحامي، من الواضح أن العدل كان آخر بند في جدول أعماله، فهو لم يترك أدنى فرصة لم يستغلها لإثبات براءة موكله، حتى الأخطاء المطبعية، ومع ذلك فقد كنت أفهمه وأدرك بأن هذا عمله.

الشيء الوحيد الذي لم أفهمه ولا أظن أنني يوما سأتمكن من فهمه هو: كم من الشياطين تجتمع في رأس القاضي لكي تولد لديه الثقة بإصدار الحكم، مهما كان هذا الحكم؟ ولذلك فعندما أتيحت لي الفرصة وجهت إليه السؤال عن الطريقة التي يتخذ بها قراره النهائي، ومدى ثقته بالحكم بعد كل هذه الإفادات، فنظر إليَّ ونزع نظارته وأخرج محرمة وبدأ يمسح زجاجها، ثم تنحنح وقال بنبرة لا تخلو من الشعور بالذنب ما معناه:

- “يا ابني… ياما في الحبس مظاليم”.

الأكثر شعبية

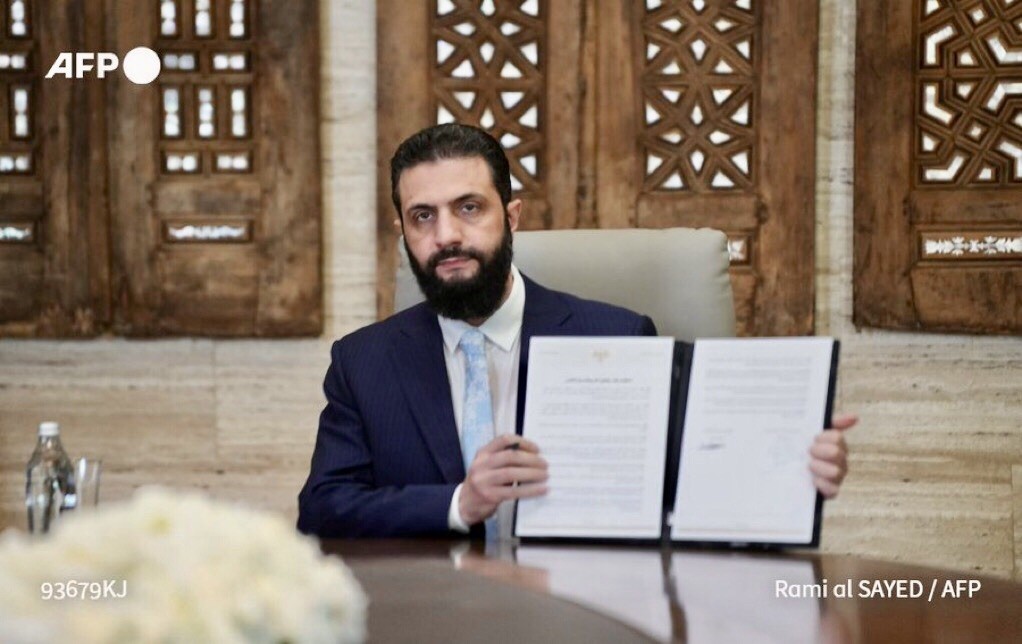

اتفاق “شامل” بين دمشق وقسد.. وواشنطن تعتبره “محطة تاريخية”

أحمر الشفاه: السحر الاغواء الخداع الاحتجاج