حليم الصالح – الناس نيوز ::

ستنشر جريدة ” الناس نيوز ” الأسترالية سلسلة حلقات فكرية حول الطائفة العلوية تاريخيًا ، ووصولاً للواقع الراهن بقلم حليم الصالح .

لم يكن العلويون (النصيريون) على هذه الدرجة من التمايز في بداية انقسام المجتمع الإسلامي إلى عشرات الفرق والمذاهب في العهدين الأموي والعباسي، والتي أسفرت عن تمأسس فرقتين إسلاميتين كبيرتين، سنية وشيعية، ادعت كل منهما بأنها وريثة الإسلام والمعبرة عن أصوليته، فيما بقيت عشرات الفرق الصغيرة تكافح لإثبات ذاتها على هامش هاتين المؤسستين، وقد امتزجت في عقائدها ثقافاتٌ فلسفية ودينية كثيرة وعالمية الطابع، ثم انقرض العديد منها بنتيجة الصراعات العقائدية، الفكرية والمسلحة.

في وقت لاحق، قاد النبذ المستمر للفرق الصغيرة الناجية عقائدياً، كالعلوية (النصيرية) والإسماعيلية والدرزية ومحاولات احتوائها من قبل الدين الرسمي، دين السلطة، في العهود التالية، إلى المزيد من التقوقع بغية إثبات الذات وحمايتها، إلى أن تكلست وانطوت على نفسها نهائياً، وتغلبت نزعة الحفاظ على العقيدة على جانبها الدعوي، الجانب الذي نشطت فيه هذه الفرق في بداياتها.

لم يكن ثمة من حلول وسط في تاريخ العقائد، أصولها وفروعها، فكانت الصراعات الدامية هي المنطق الذي حكم تاريخها، في محاولة كل منها لإثبات “صحة” الفكرة وتسويقها وتحقيق الغلبة بمختلف السبل، فلم يكن التفكير العقائدي، وما يزال، قادراً على التعامل مع تنوع الطيف الفكري عند البشر، كانعكاس واستمرار للتنوع الطبيعي في مختلف مجالات الحياة.

حتى سقوط الدولة الحمدانية، كانت العلوية (النصيرية) مجرد فرقة دعوية غير منغلقة على ذاتها، ينتقل دعاتها في الأمصار الإسلامية بحرية، في مرحلة كان الدين محرك الصراعات ومسرح تجلياتها، ولبوسها السياسي الذي لا مفرّ منه، ولم يزل كذلك في المستويات ما قبل الدولة في شرقنا العتيد، فالدولة الديمقراطية الحديثة فقط هي التي تتوافر في كنفها إمكانية إعادة تموضع الدين في ذوات الأفراد وتنظيم العلاقة في ما بينهم بوساطة القانون الوضعي.

من الصعب تحديد الفترة الزمنية للتحول من النشاط الدعوي إلى الانغلاق المذهبي بدقة عند الأقليات الدينية الإسلامية أو المتداخلة مع الإسلام، ومنها العلويون، فقد حدث ذلك على نحوٍ تدرّجي، وارتبط بحجم الخطر الخارجي ودرجة الانعزال الجغرافي. ثم أضيف إلى هذه العوامل عاملٌ داخلي تزايدت أهميته بمرور الزمن، وهو مصلحة الاكليروس الديني (رجال الدين) في استمرار الوضع القائم والاستثمار في المظلومية التاريخية لتحقيق الهيمنة الروحية على العامة وتخويفهم، إلى جانب تحنيط النصوص وتقديسها.

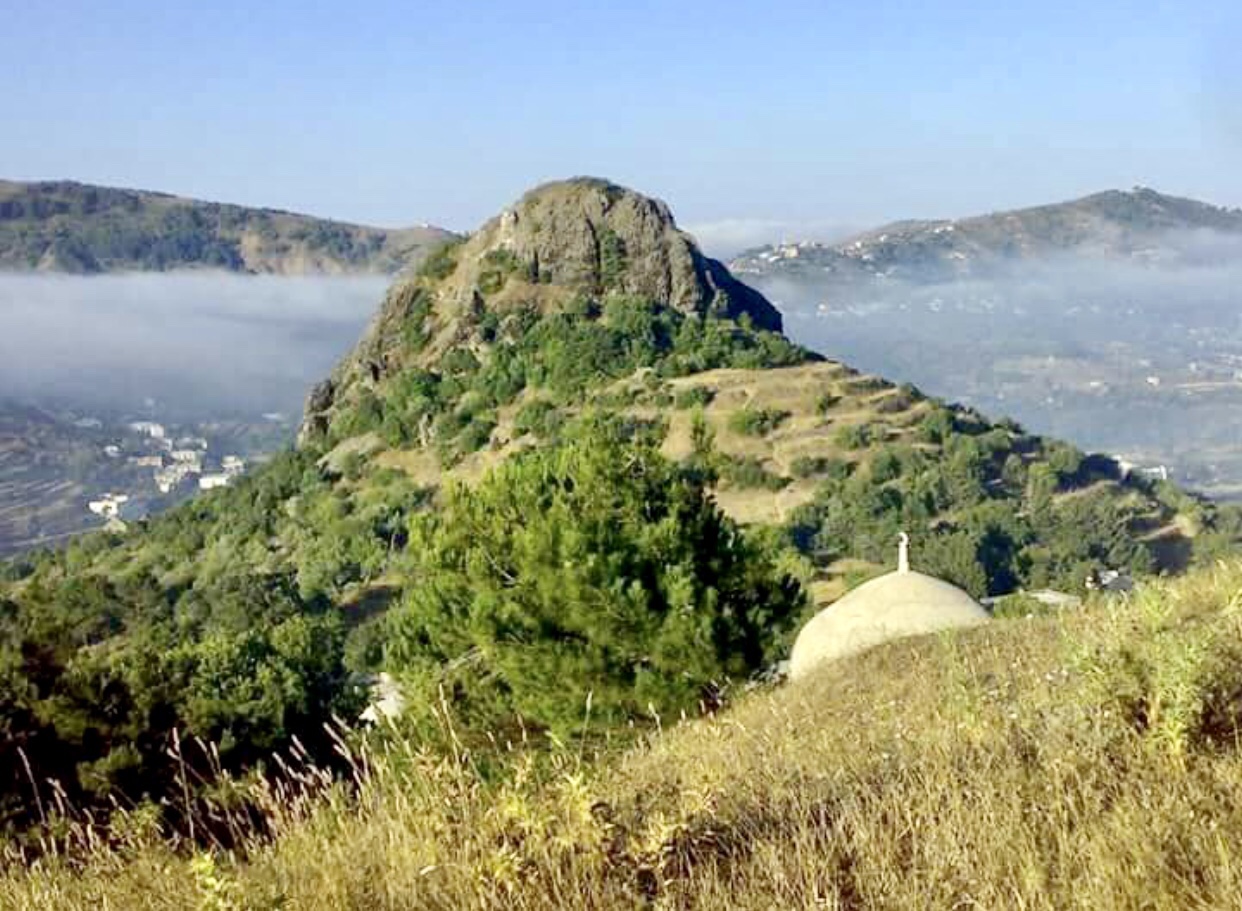

ولم يختر العلويون، مثل باقي الأقليات، الجبال بمحض إرادتهم، بخاصة في العهدين المملوكي والعثماني، وكانوا يغادرونها إلى السهول والسواحل في المراحل التي تنحسر فيها الصراعات الدامية، لكنهم أُجبروا على الالتجاء إليها، مع أن الموارد لا تكفي إلا في الحدود الدنيا للبقاء على قيد الحياة، ذلك بعد أن اتُهمت هذه الفرق بالضلال والهرطقة، واعتُبرت مارقة على الدين من قبل القيمين على المذهب الرسمي “الصحيح” للإمبراطوريات الحاكمة.

في هذا الصدد، لعبت فتوى ابن تيميه ومواقفه الشهيرة إبان وبعد الحملات الكسروانية (كانت آخرها عام 1305 ميلادية) دوراً مفصلياً بهذا الخصوص.

دفع ذلك هذه الأقليات إلى الانزواء وراء جدار من الشك والحذر، والتواصل مع المحيط الحضري، نسبياً، بطريقة سلبية، بما في ذلك الغزو وقطع الطرق، كوسيلة للتخفيف من حدة العزلة القسرية واستكشاف ما يحدث في العالم من حولهم، وينطبق ذلك أكثر ما ينطبق على العلويين، الذين كانوا أكثر تمرداً على السلطات المركزية، وبمثابة بدو الجبال في طبيعة ممارساتهم، تشبيهاً لهم بالبدو وصراعهم المزمن مع الحضر.

هكذا، وبمقدار ما ترسخت النظرة إلى العلويين كهراطقة في العهدين المملوكي والعثماني بمقدار ما زاد تقوقعهم وانعزالهم، دينياً وجغرافياً، وبما يشبه التشرنق المترافق بالتقية الضامنة من الخوف. لقد شاءت الظروف التاريخية أن يقع العلويون في نطاق هيمنة السلطات المُقتدية بالمؤسسة الدينية السنية، مع أن المؤسسة الدينية الشيعية، التي اكتمل تأسيسها لاحقاً في جنوب العراق وامتداده الإيراني، لم تكن أكثر تقبّلاً لهم، كغلاة، على الرغم من القرب المذهبي المتمحور حول تعظيم آل البيت وتبجيلهم، ولكنها، المؤسسة الشيعية، افتقدت السلطة من أجل إخضاعهم، فضلاً عن وجود الحواجز الجغرافية.

كدولة أو خلافة، تمحورت السياسة العثمانية تجاه العلويين، مثل شعوب باقي الأمصار التابعة لها، حول أمرين اثنين، تحصيل الضرائب/الميري والتجنيد، ونادراً ما حصل ذلك على نحو مباشر، بل بوساطة معتمدين محليين تحولوا إلى زعامات مناطقية كرست مفهوم العشيرة، التي يصعب تقصي روابط الدم للمنتمين إليها، بحيث صارت العشيرة مجموعة الناس الذين يخضعون لسيطرة زعيم ما مقدَّم، وهو الموكّل بتنفيذ هاتين المهمتين لصالح السلطنة وبوساطة رجاله المسلحين.

أحدث ذلك ضرباً من تقاسم السلطة بين المشايخ ومقدّمي (زعماء) العشائر، لتكون السلطة الروحية للمشايخ والدنيوية للمقدّمين، بالتكافل والتضامن، فكان ذلك استنساخاً مصغّراً لنموذج السلطة الذي ساد في التاريخ الإسلامي كله، بما في ذلك السلطنة العثمانية، واستمر حتى في الجمهوريات والممالك العربية الحالية بدرجات مختلفة.

لكن الواقع كان أكثر تعقيداً، فلم يكن تقاسم السلطة هذا متوازناً على الدوام، كما شهد التنافس العشائري جولات وجولات من الصراع، وبخاصة عند تراجع الخطر الخارجي.

إن أولى محاولات تجاوز إطار العشيرة لبناء الكيان القائم على الطائفة قام بها الضابط العلوي في الجيش العثماني إسماعيل خير بك في منتصف القرن التاسع عشر، بعد أن ذاع صيت نجاحاته في الحد من هجمات البدو على حاضرة حماه، إلى أن شمل نفوذه مساحات واسعة في جنوب الساحل السوري امتدت من حمص إلى طرطوس ومن تلكلخ إلى مصياف، وتشكلت لدولته حكومة عاصمتها الدريكيش بين عامي 1854 و1858.

وهنا جاء دور رجال الدين لشد أزر السلطة ومواكبة هذا التطور، وأصدروا الوثيقة التي ألغت العشائرية في العام ذاته لتشكيل حكومة الدريكيش (1854)، كونها، العشائرية، أصبحت إطاراً ضيّقاً لا يتناسب وهذا التطور السياسي الجديد.

حتى ذلك الحين، وباستثناء هذه المحاولة لإقامة كيان علوي، على غرار الكيان الماروني في جبل لبنان، لم تقم أي محاولة جدية لتوحيد العلويين سياسياً، فحتى حملة هجرة الأمير حسن المكزون السنجاري، 618 – 620ه (بداية العقد الثالث من القرن الثالث عشر الميلادي)، كانت قد أعطت دفعاً لتوحيد العلويين عقائدياً أكثر منه سياسياً، لكنها، من جهة أخرى، ساهمت بتكريس مفهوم العشائرية عملياً، من خلال استيطان العشائر اليمانية في مناطق محددة من الساحل السوري، وأحياناً على حساب العشائر الأخرى المهاجرة في وقتٍ سابق.

يتبع…….

الأكثر شعبية

ألكاراز يتغلب على روبليف ويواجه فيس في نهائي قطر المفتوحة…

اليابان… حين تنتصر الدولة على “الغنيمة”