أنور عمران – الناس نيوز ::

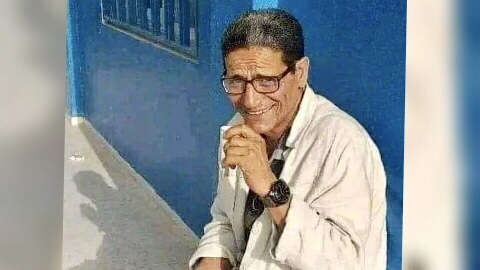

تناقلت صفحات الفيسبوك صبيحة الأحد 21 أغسطس/آب 2022 خبر وفاة التونسي محمد دلاج عبد اللاوي، وقد حاولت جاهداً، وأنا أكتب اسمه، أن أضيف صفةً أو مهنة أو لقباً، لكنني لم أستطع، فجاء الاسم حراً وبلا زخرف، تماماً كما عاشه وكما أراده.

محمد دلاج، وحسب تعبير الشاعر والسيناريست السوري عدنان عودة، “عاش على الهامش ومات على الهامش”. ولا أجد توصيفاً دقيقاً لحياته الحافلة والسريعة كهذا التوصيف، فقد عاش دلاج فعلاً على الهامش، ولكنه عاش بكامل أناقة المتن، هو واحدٌ من أولئك الذين يملؤون الهامش حتى يصير كأنه المتن، وكأنه الجوقة الصامتة في المسرحيات اليونانية القديمة، شاهدٌ على كل شيء، ويعرف كل شيء، لكنه يفضل الصمت، والذي يعرف دلاج عن قرب يدرك أن الخاتمة المناسبة لسيرته الذاتية هي الموت، كما مات بالضبط خاسراً في معركته مع السرطان، بعدما تعب من رؤيته الفلسفية الفريدة للحياة والتي تقول “لا فرق أبداً بين الربح والخسارة”.

عرفته أول مرة في بيت الشاعرة لينا تقلا والشاعر علي طه في الميسات، دمشق، ذلك البيت الذي كنت أُعَرِّفهُ بأنه “البيتُ الذي لا غريبَ له”، فقد كنا نعتبره بالتواطؤ مع “لينا” بيتنا جميعاً عندما نبرد أو نجوع، غنى حينها بصوته الشجي الأغنية التونسية الفاتنة “مرسول الحب”، تحدث بنزق عن المسرح السوري والمسرح التونسي، اشتكى أثناء الطعام من حنينه الجارف للخبز “الفرنسي”، وبكى قليلاً أيضاً، ثم في اليوم التالي تماماً اتصل بي في الرابعة فجراً وأخبرني أنني صديقه ويجب أن أحبه كما يحبني.!

لماذا يكون السرطان خاتمة مناسبة لحياة دلاج؟؟ ببساطة لأنه كان يحمل مرضه معه من دون أن يشعر.. سهره المتواصل.. تشرده الشاعري.. تبغه الرديء… نزقه …صمته …صراخه… سترته الجلدية السوداء الطويلة التي يخبئ في جيوبها كل شيء… وأخيراً حساسيته المفرطة وحزنه الحاضر في أشد لحظات الفرح… ذلك الحزن الغامض والقادم من عتم بعيد… حتى أن من ينظر مليّاً في عينيه يرى قطعاناً من النوق مُحمّلةً بآلاف الجرار التي لا تملؤها إلا الدموع.

كان يُسمّينا ” المشارقة” في محاولة بائسة للهروب من عشق دمشق نحو جذوره في المغرب العربي، أو في تونس تحديداً، وخلال فترة صداقتنا لم أتعرف حقيقةً إلى دلاج التونسي فأنا لم أشاهده أبداً في تونس، لم أسأله عن عائلته أو مدينته أو اسم أبيه، فهو يكتفِ بذاته عما يمكن أن يلحق به من قبائل أو أماكن، ويكفينا بفلسفته التي يحملها كالوشم عناء البحث عن تعريفٍ غيرها، ولكنني عرفت بدقة من هو دلاج الدمشقي، دلاج الذي عاش مسحوراً بكل تفاصيل تلك المدينة القاسية على الغرباء، بالمقاهي والشعراء والنساء، بالعدد الهائل من “المخابرات” الذين يتواجدون آخر الليل في “كراج البرامكة”، بقدرتنا، نحن السوريين، على الحب والغناء والحياة بالرغم من التشابه القاتل بين الأسد وزين العابدين.

عاش دلاج فعلاً على الهامش ومات على الهامش، لكنه وزع حياته علينا، فأخذ كلٌ منا جزءاً منه. بعضنا أخذ القلق، والبعض الدموع، والبعض الآخر التأمل أو العبث واللامبالاة، وفي النهاية احتشد هذا الهامش فينا وفاض حتى غطى بشفافيته كل المتون.

لماذا لا نتحدث عن أصدقائنا إلا بعد موتهم؟ ربما لأن التلويحة الأخيرة تحتاج وداعاً استثنائياً، أو لأن الموت أكبر الخطوب وأصغرها في آن، يتيح لنا الفرصة كي ننتحل مرايا الآخرين فنرثي أنفسنا حين ندّعي أننا نرثيهم، وربما… وربما… ولكنني في حالة دلاج، أعرف أنه كان يترفع عن المديح حيّاً وعن الرثاء ميتاً.

ما أكتبه الآن ليس رثاءً تماماً، كلنا نستطيع أن نرثي المتن، فالصفات والخطوط والحظوظ واضحة، وكل ما يلزم أن نرتبها ونُعددها، أما رثاء الهامش فهو أصعبُ وأجلُّ من أن نستطيعه، فكما أن لدلاج فهمه الخاص للحياة، له أيضاً فهمه الخاص للموت، هو ابن الشك الصحراوي الجميل الذي يفتح أبواب الإبداع، ولا أحد بمقدوره أن يخمن إلى أين سيصل، وهو لم يتشارك مع مالك ابن الريب معنى الاسم فقط، وإنما مثله، وفّر على الآخرين عناء رثائه، فقد كتب منذ سنتين على صفحته الفيسبوك رثاءه لنفسه مُوشِحاً

موته بطعم الكرز:

“سلامٌ على جثتي لحماً شهيّاً للناهشين من الضباع والنحل و الدود والثرثارين، سلامٌ على أرضٍ وهبتني قبراً يحط على شاهدته الحمام”.

الأكثر شعبية

ألكاراز يتغلب على روبليف ويواجه فيس في نهائي قطر المفتوحة…

اليابان… حين تنتصر الدولة على “الغنيمة”