حاورته: نور أبوفراج – الناس نيوز

يتابع الرسام السوري بسيم الريّس تجربته الفنية من داخل مرسمه في قرية “عيون الوادي” السورية غير آبه بالحجر الصحي المفروض عليه، معللاً ذلك بأن الفنان في حالة عزلة طوعية في أغلب أوقاته، فهو وحيد في مرسمه قبل جائحة كورونا وأثناءها وسيبقى لما بعدها، ولكن الحجر القسري يؤثر على حرية الفنان وبالتالي على إنتاجه الفني.

والريّس من مواليد دمشق 1970، تعلّم الرسم بشكل ذاتي منذ أن كان في السادسة من عمره. اليوم وبعد إنجازه لآلاف اللوحات، وإقامته للكثير من المعارض والمشاريع الفنية استطاع الريّس أن يبني لنفسه سمعة راسخة كفنان حداثوي جاد ومُجدد.

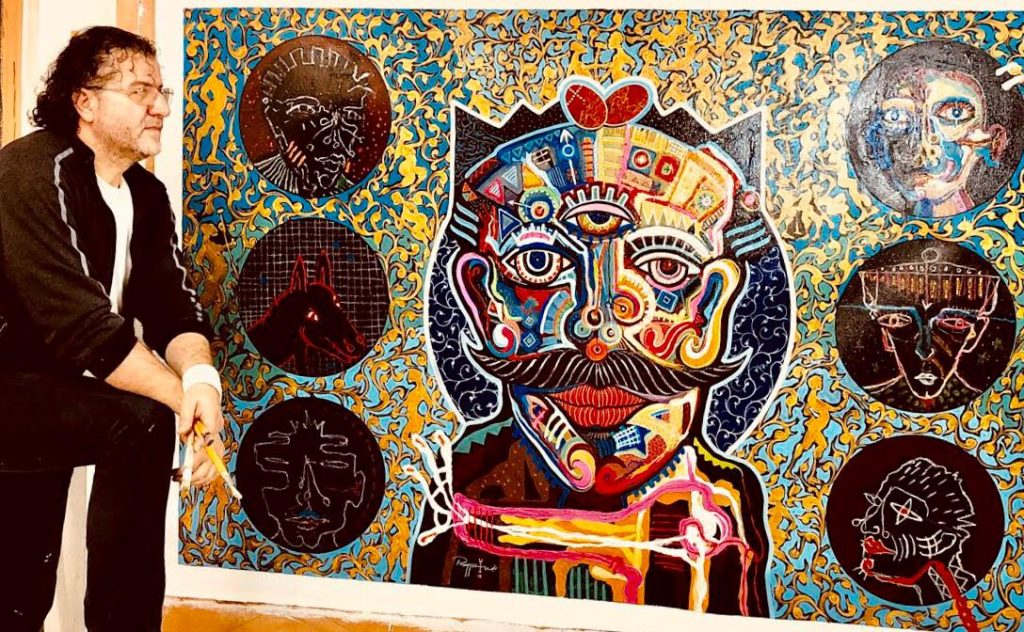

يمتاز الريّس بقدرة متفردة على تجاوز إطار لوحاته، وذلك من خلال المبادرات الفنية التي يطلقها، والشخوص الفنية التي يرسمها بحيث تكون في حالة تفاعلية معه ومع المتلقي، وأشهرها شخصية (مستر واي).

وللحديث عن كل ذلك، كان للناس نيوز معه الحوار التالي:

يبدو أنك كثير الحركة، والمعروف أنك تعيش وترسم متنقلاً بين دبي وسوريا، كيف يؤثر تغيير المكان على عملك الفني والإبداعي؟

الفنان لا يفضّل التنقّل كثيراً، لأن علاقته مع أدواته حميمية وخاصة جداً. أنا شخصياً لا أستطيع التخلّي بسهولة عن أقلامي وفراشي الرسم الخاصة بي كونها لامست واحتكت بيديّ لسنوات، فأنا أشعر بعلاقة سريّة تنشأ بيننا، وكذلك الأمر بالنسبة للمرسم، فلا أحب أن أغيّره كثيراً، فهو الحيز الصغير من الكون الذي أستطيع أن أكتشف به الكون بذاته، وبالتالي فالسفر بالنسبة لي كان بين دبي ودمشق غالباً، وعدد من الدول الأوروبية والعربية والأمريكية أحياناً.

ولكن للحقيقة تواجدي في الإمارات أغنى تجربتي كثيراً، وساعدني في إيصال لوحاتي إلى أكبر شريحة ممكنة، فدبي حتماً نافّذة على العالم. منها استطاعت لوحاتي أن تصل إلى العديد من دول العالم والكثير من المعارض وعلى رأسها “أوبرا جاليري”، فوجودي فيها جعلني ألتقي بالكثير من الفنانين وأتابع حركة الفن في العالم كيف يتطور.

وأما قراري الذي اتخذته مؤخراً بأن أنقل مرسمي إلى سوريا وتحديداً إلى قرية “عيون الوادي” الساحرة، كان كي أبتعد عن الضجيج المحيط بالمدن الكبيرة. والعودة إلى الطبيعة والهدوء مما جعلني أشعر باسترخاء أكبر وساعدني على تطوير مشروعي.

بالمختصر أستطيع القول بأنني أردت أن تكون سوريا مكاناً للإنتاج الفني، ودبي مكاناً للتسويق الفني.

إلى جانب الرسم كانت لديك محاولات في الكتابة الأدبية ومحاولة بسيطة في السينما، ما الذي يدفعك للجوء إلى وسائل تعبير مختلفة خارج حدود اللوحة؟

بالنسبة لي اللوحة هي أولاً وأخيراً، ولكن في مرحلة ما يصعب على المرء أن يفهم سبب حاجته للجوء إلى أكثر من أداة للتعبير، هو شعور خفي يلتهم صاحبه، أعتقد سببه أن الطاقة التي بداخله تتجاوز حدود أدواته فيلجأ لأدوات جديدة.

كتبت القصة القصيرة باكراً فنالت إعجاب الكثيرين وأصبحت موازية لخط اللوحة، وفزت بجائزة الشارقة للإبداع العربي في القصة القصيرة عن مجموعتي “غداً سأخيط فمي”. أما عشقي للسينما جعلني أخوض تجرية إخراجية بسيطة في فيلم قصير تجريبي وهو “حدود الرمادي” إنتاج عام 2010 ، أي قبل اندلاع الثورات في المنطقة العربية. كان الأصدقاء يقولون لي: “ما هذا الخيال الواسع الذي تمتلكه؟ هل هناك أحد يتخيل بأن هناك مدينة مدمرة لم يبق فيها إلا شخص واحد على قيد الحياة؟” وكنت أجيبهم بأنه لا أعلم لكن هذا ما تخيلته: مدينة مدمرة بالكامل والشخص الذي بقي على قيد الحياة فيها هو من يقوم بتوثيقها. ولذلك فمن يرى الفيلم اليوم يستغرب كيف تخيلت مسبقاً ما حصل في سوريا فيما بعد. كنت أقول لا أعرف، الأمر مجرد حدس، وأنا اليوم أيضاً أشعر بما قد يحدث مستقبلاً، ولهذا اعتقد بأن على الناس الإنصات إلى حدس الفنان ومحاولة قراءة مفرداته. بالتأكيد السينما والكتابة أدوات تعبير مختلفة وكل منها تحتاج إلى طاقة مختلفة، لكن في المحصلة بقي الرسم أداة التعبير الأولى والأخيرة الخاصة بي.

عند تصفح موقعك الرسمي نلاحظ أن لديك عدة مراحل، ولكل مرحلة سمة أو أسلوب خاص يميزها، وأيضاً شخصيات تبتكرها وتكررها، هل تلجأ إلى ذلك لتطوير تقنياتك الفنية والجمالية، أم لبناء علاقة بين اللوحة والمتلقي ؟

أعتقد أن الأمرين صحيحان.

في السابق كنت أعرف الفن وأقول: “الفن دهشة”، كنت مقتنعاً بأنه على اللوحة أن تدهشك أولاً، وتحقيق شرط الإدهاش أمر صعب جداً. هذا البحث الدائم عن الدهشة يجعلكَ كثير التنقل، لأن الفن عملية بحث وليس مجرد حالة جمالية. أنا لا أستسلم للثبات، بل أبقي نفسي دائم الاكتشاف والانتقال والتطوير. قد يبدو الأمر بالنسبة للمتلقي أشبه بقفزات، لكنه بالنسبة لي أشبه بتسلسل منطقي جاء نتيجة دراسات وأبحاث مستمرة.

اليوم أصبحت أعرف الفن وأقول إن: “الفن نكتة” ، تماماً كتلك النكات التي نضحك عليها، وهذا تعريف جديد للفن، فبرأيي النكتة تحتاج إلى عبقرية خاصة لصناعتها، فهي تحتوي بداخلها كل عناصر الفن: فن الإلقاء، قوة الشد، المنطق الخاص، المتعة، الاقتضاب، الوخز، التعبير عن المجتمع، السخرية، الذكاء، دغدغة المشاعر والأفكار، مرآة للمحيط. والنقطة الأهم في النكتة هي أنها لا تصلح أن تقال أكثر من مرة، فإن قمت بإخبارك اليوم نكتة قد تضحك عليها كثيراً وإذا ما أعدتها عليك غداً قد تضحك بدرجة أقل، أما إذا كررتها عليك بعد أسبوع فستتوقف عن الضحك وستخبرني بأن أكف عن ذلك لأنها باتت سمجة. الأمر ذاته ينطبق على الفن واللوحة، أنت كفنان عليك أن تكون كمن يلقي النكات.. كل يوم نكتة جديدة.

تطور البشرية قائم على مبدأ القيمة المضافة، وهذه القيمة المضافة هي التي أوصلتنا إلى هذا الرقي في الحضارة والتقدم العلمي، فهناك من ضرب حجري صوان للمرة الأولى حتى أشعل ناراً وجاء بعده من وضع بجانبها خشباً وبعده من قام بتذويب الحديد وهكذا دواليك. هناك دوماً قيمة ما يتم إضافتها لتتم عملية التطور، وهذه القيمة يجب أن توجد في اللوحة أيضاً وإلا كان الأجدر بنا العودة إلى كهف. على الفنان أن يقدم دائماً قيمة مضافة جديدة في لوحته الجديدة. وهذا ما أفعله.

ما هي الدوافع التي حركتك لابتكار شخصيتي “مستر واي” و “الإمبراطور” ، وهل كنت تراهما أضداداً؟ إذا كان الأمر كذلك حقاً، لماذا يبدو الإمبراطور في أعمالك معقداً من حيث التركيب اللوني والتشكيلي؟ مقابل السيد واي الذي يبدو أحادي اللون وأكثر تقشّفاً؟

“مستر واي” شخصية ابتكرتها كي تصبح نداً لي، ومن خلال أسمه “واي” أي “لماذا” نعرف أنه كثير الأسئلة، مستر واي يسأل دائماً وأنا أبحث عن الإجابة بشكل مستمر، يشاكسني وأشاكسه، يسألني وأجيبه، هو عقلي الباطن. أما شخصية “الإمبراطور” فظهرت بعد ذلك كتعبير عمّا يحلم به “مستر واي”. هو يحلم بأن يكون إمبراطوراً مثل أي شخص مهمش، يحلم بأن يكون صاحب الرفاهية التامة ومحوراً للكون. ولذلك فالإمبراطور شخصٌ غني بتفاصيله وغني بألوانه ووجوده أما مستر واي فمجرد شخص بسيط متقشف لا يتوقف عن التساؤل.

تشكل المرأة، أو الجسد الأنثوي عموماً، موضوعاً للكثير من الأعمال التشكيلية، لكنها تكاد تغيب عن أعمالك، أو تظهر أحياناً كشخصيات ثانوية، مقابل حضور قوي لرموز جسد الرجل، ما السبب في ذلك؟

حقيقةً لا أعرف كيف أفسر هذا الأمر، ربما لأنه كما قلتِ موضوع كل الفنانين فأجدني أهرب إلى شيء آخر. بداية لا بد من القول بأنني تعلمت من النساء أكثر مما تعلمت من الرجال، فوالدي توفي وعمري لم يتجاوز ست سنوات ولذلك فأمي هي من تولّت تربيتي، وفيما بعد مرت في حياتي نساء كثيرات، لكن اللوحة كانت شغفي الأساسي وكنت أحس أن الأنثى تغار من اللوحة ولا تحب أن تنافسها. وبالرغم من أنني أعشق المرأة وجسد المرأة، ولكني أعتقد أنه غير قادر على التعبير عما أريد. أنا أبحث في أسرار الكون عن القوة والخوف الصرامة عن مواضيع لا تستطيع المرأة تقديمها، وأجدها في تفاصيل الرجل بصورة أكبر، لهذا ظهرت شخصية “مستر واي” الذي ساعدني كثيراً في قول ما أريد. أما المرأة تظهر في لوحتي في الوقت الذي يجب أن تظهر فيه، وتختفي حينما يتوجب عليها ذلك.

الرجل من وجهة نظري أكثر تعمقاً في الأشياء لأن بنيته من الناحية الفيزيولوجية تسمح بذلك، النساء في تكوينهن لا يفضلن التعمق في الغيبيات والتفكير في الكون. أنا أستطيع أن أتناقش مع “مستر واي” حتى الصباح دون ملل، و لكنني لا أستطيع أن أفعل ذلك مع المرأة فهي خلقت كي تُعشق.

يواجه الفنانون إشكالية تتعلق بمفهوم الأصالة، بمعنى خلق أعمال تحمل بصمتهم ولا تكون تقليداً لمن سبقوهم من فنانين. في الأدب مثلاً هناك من يُحس بأن “كل الحكايات قد قُصت” ماذا عن الرسم؟ هل تشعر بأن كل اللوحات قد رُسمت؟ سواء على صعيد الأسلوب أو الموضوعات؟ وكيف تحاول الحفاظ على أصالة أعمالك؟

البشر من وجهة نظري كائنات متفردة، والنتاج الفني يجب أن يعبّر عن القيمة المضافة التي تحدثنا عنها. عادة ما يُساء فهم تعبير “الأصالة” لدينا، فالناس مثلاً يقولون لفنان ما: “فنك أصيل جداً، فعملك يشبه أعمال الفنانين القدماء”. الأصالة وفق مفهومهم هي الرجوع إلى الخلف، وهذا خطأ من وجهة نظري لأني أرى أن الأصالة هي أن تنتج عملاً لم ينتجه أحدٌ قبلك. ولذلك أنا أعتبر أن عملي أصيل لأنه جديد ومتجدد حتى على المستوى العالمي ويحتوي على القيمة المضافة التي تجعله أصيلاً.

بالنسبة لي، أنا أحاول أن أشتغل بالطريقة التي اشتغل بها بيكاسو، وأقصد بذلك البحث الدائم، وأستمر بالعمل والإنتاج. قد يحصل أن يتقاطع معي أحد أو أن أتقاطع مع أحد، لكن تلك هي حركة الكون الطبيعية. أنا لا أستطيع التوقف عن الرسم وحبس نفسي داخل الاستديو، فأنا موجود كي أؤثر بالآخرين. من المحتمل جداً أن تتقاطع خياراتي مع خياراتهم، لكن مع ذلك تبقى هناك آلاف الأعمال التي لم تُرسم بعد، فالفن من وجهة نظري لم يبتدئ بعد، وكل يوم يحمل شيئاً جديداً على صعيد الفكرة والمضمون والأسلوب.

ختاماً على ذكر اللوحات التي لم تُرسم بعد، ما هي مشاريعك المستقبلية؟

توقفت منذ عشرات السنين عن استخدام الخطط طويلة الأمد لعدم إيماني بفاعليتها في هذا الزمن المتغير والمتسارع. فمثلاُ ما حدث عام 2011 في العالم العربي غيّر كل شيء وقلب موازين الشعوب والحكومات سوياً وتغيرت كل الخطط. وما يحدث الآن من جائحة كورونا هو تأكيد على عدم فاعلية التخطيط طويل الأمد لحدوث ما لا يمكن توقّعه، فالعالم بأسره توقف فجأة لأمد غير معروف. ولذلك سأقول إن خططي القصيرة والمتوسطة والطويلة هي ذاتها، وهي الاستمرار بالرسم لأقصى حدّ دون أن أعلم إلى أين سيأخذني ذلك.

الأكثر شعبية

هجرة المسيحيين السوريين بين التفكك الوجودي وتحديات البقاء…

الحكومة الأسترالية تبدأ خطوات “تعليق” العقوبات على سوريا…