ريما بالي – الناس نيوز ::

أغاني ورقصات وأعلام وأزياء خاصة، دموع وحماس وصياح، أدرنالين في الدماء يكفي لإغراق اليابسة، ومناوشات على مواقع التواصل الاجتماعي تصل حدود الشجار.. إنه المونديال.

المسابقة الغنية عن التعريف، والتي تجري كل أربع سنوات تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتتميز بكون الفرق المشاركة تمثل بلدانها وتحمل أسماءها، ويتوج الفائز منها كبطل العالم وينال كأساً ذهبية أعطت المسابقة اسمها، حتى صارت تعرف بكأس العالم.

“أنا لا أهتم بكرة القدم عموماً، إلا في كأس العالم، أحب متابعة مباريات كأس العالم”.

كم من قائل لتلك الجملة في كل أرجاء الكرة الأرضية، الأمر الذي يعني أن جمهور هذه المسابقة هو جمهور واسع النطاق، قد يمتد ليشمل سكان الكرة الأرضية أجمعين، بغضّ النظر عن كونهم هواة لكرة القدم أم لا، فكرة القدم، وإن كانت هي المقصودة بالحدث، ليست العنصر الوحيد فيه او الثيّمة الوحيدة له، إذ تشاركها إياه طقوس عديدة تتنامى وتتطور من دورة لأخرى.

هذه الدورة تحمل الكثير من التميز بالنسبة لنا نحن العرب، إذ تقام المسابقة في قطر، ويشارك فيها أربع دول عربية، غادرت البطولة منها من الدور الأول تونس وقطر والمملكة العربية السعودية، بينما صمدت المغرب التي انتقلت بأداء مبهر إلى الدور الثاني.

المشجعون العرب الذين لم يعتادوا أن يمثلهم فريق بلدهم في المونديال، تشتتوا هذه المرة بين ولائهم للفرق الأجنبية التي يعشقونها واعتادوا تشجيعها، وولائهم القومي (أو حتى الديني بالنسبة للكثيرين)، والذي انتصر عند المعظم حتى غدت المسابقة لهم شأناً سياسياً أو فتحاً إسلامياً جديداً، وقد عبروا عن ذلك في منشورات كثيرة أغرقت المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل، كان أكثرها تكراراً على سبيل المثال: “الفريق العربي المسلم كذا يرفع راية العرب والإسلام… الخ”.

أما اللاعبون فقد انتقلوا في نظر الجمهور العربي بين ليلة وضحاها إلى مقام الآلهة، وأُطلقت عليهم الألقاب الفخمة كالنسور والأسود والملوك… الخ.

وكي نكون منصفين، ليس العرب وحدهم من جاء برد فعل عاطفي متطرف في حدّته وعظيم في تطرّفه، معظم الشعوب الأخرى رأيناها على الشاشات تبكي فرحاً وحزناً، وتسجد (حرفياً) لنجوم فرقها، حتى غدا الفوز في أية مباراة عيداً وطنياً مبهجاً، والخسارة مأساة قومية مدمّرة.

بنظرة بانورامية متأمّلة، قد نسأل أنفسنا… هل ما يحصل منطقي؟ لماذا يفعل البشر ذلك؟ وهل كل هذا صحي وطبيعي، أليس ما يجري مؤذياً؟ أن تنال مسابقة كروية لا تقدم ولا تأخر كل هذا الصدى والدعم والبذخ المادي والإسراف والهياج العاطفي، في حين تُهمل قضايا إنسانية خطيرة تنتشر في العالم كانتشار السرطان في الجسد وتحصد الضحايا وتهدد مستقبل البشرية.

بالنسبة لي، أنا أجد أن ما يحدث هو فعلاً أمر غير منطقي إلى درجة مضحكة ومذهلة، ولكن.. متى كانت الحياة المنطقية؟ ومتى كان أبناؤها البشر منطقيين؟ ألم تكن الحياة على مر العصور مجنونة إلى حد السخف، وسخيفة حتى الجنون؟ بالفعل، الجنون هو منطق الحياة، والحياة المنطقية هي تلك المجنونة التي تتدحرج ككرة بين أقدام اللاعبين، يلعبون بها وتلعب بهم، يركلونها، يرفعونها، يركضون خلفها، ولكنها في كثير من الأحيان تستعصي عليهم وتخرج عن سيطرتهم، فتقفز في اتجاهات غير التي أرادوا أن يرسلوها إليها.

بهذه الفلسفة فهمت المونديال وتقبلت كل جنونه وسخافته بعد استيائي الأولي، وبنظرة أعمق، لم أجد فيه إلا نموذجاً مصغّراً للحياة، ماكّيت كرتوني لها، وبروفة صغيرة ننخرط فيها لنتذوق عينة صغيرة مجانية من تجارب الحياة وتقلباتها، من حماس وغبطة ومفاجآت وإحباط، وسوء طالع وحسن حظ، ومهارات فطرية وتكتيك جماعي مدروس، وفوز مستحق وفوز غير مستحق، وخسارة مدوّية وخسارة مذلة وخسارة مشرّفة!

كلنا في الحياة كما في المونديال، نلهث وراء كأس ذهبية ما، ونستجدي لحظة نشوة وفرح، إما كلاعبين أو كمشجعين.

يعشق البشر المونديال، وهو ظاهرة صحية، لأن داخل كل نفس بشرية يكمن جزء نرجسي يتوق للتفوق والسيادة والفوز، وكل هدف يحرزه فريقنا، يروي فينا شيئاً من هذا العطش الفطري ويشبع جوع نرجسيتنا، فما بالكم إذا حصلنا على الكأس؟ وانتزعنا لقب أبطال العالم؟

يعشق البشر المونديال، وأيضاً هو ظاهرة صحية حتى في الخسارة، فهو لقاح ضد الفشل، نجرّب فيه جرعة فشل مركزة، فشل مؤلم وموجع ولكن لا يؤذي ولا يعوّل عليه، جرعة تثقف وجداننا وتذكرنا بأن الحياة هي هكذا، كرة تدور ولا تصيب هدفها دائماً، بل لا تصيب هدفها غالباً، فالمتنافسون كثر، والكأس واحدة.

ربما انطلاقاً من هذا المبدأ، استُحدثت المسابقات العالمية لشتى أنواع الرياضات والفنون وإن كان المونديال أكثرها شعبية، نجد الألعاب الأولمبية، كما مسابقات الأفلام السينمائية كالأوسكار والمهرجانات المشابهة، ومسابقات للموسيقى والغناء، ومسابقات للأدب. من إيجابيات تلك المسابقات بالإضافة إلى ما ذكرته سابقاً أنها ولو كانت ظاهرياً تبدو كحفل تكريم لإنجاز متفوق، فمن المفترض أن تكون في الجوهر دافعاً لتحسين وتطوير المستوى الفني لموضوع المسابقة، بهدف تحفيز ملكة الإبداع لدى الأشخاص الموهوبين، لزيادة المتعة والفائدة للمتلقي، والارتقاء بالحس الجمالي البشري.

ولكن.. كما كل قضية في العالم، لا يخلو الأمر من جانب سلبي، (وهي نفس الفكرة التي تطرقت إليها في مقالي السابق الذي تناول قضية الطفلة شام البكور)، عندما يتغلب الظاهري على الجوهري، ويصبح الهدف هو الفوز بحد ذاته من دون الاهتمام بالمتعة والفائدة والفن، أي أن يقوم المتسابقون بخطوات مدروسة للوصول إلى الفوز بطرق تقنية أكثر من كونها إبداعية، وأقرب مثال على ذلك، المباريات الأخيرة للدور الأول في المونديال، فرنسا والبرازيل والبرتغال وإسبانيا، فرق كانت تتصدر مجموعاتها، وفي آخر مباراة لها قدمت أداءً سلبياً وباهتاً وأشركت اللاعبين الاحتياطيين عوضاً عن الأساسيين، ولم تهتم لخسارة المباراة لأن النتيجة بالنسبة لها كانت محسومة مسبقاً أو شبه محسومة.

نعم لقد فعلتها وتأهلت رغم الخسارة للدور الثاني، ولكن هل كان المتفرج سعيداً وراضياً ومستمتعاً بالمباراة؟ أنا عن نفسي كنت مستاءة جداً، فليس هذا الأداء لائقاً بكل هذا المهرجان المحيط به.

ما علينا من السلبيات… قد تكون هي أيضاً من الضروريات المنطقية لهذا الحدث المجنون الذي يمثل حياتنا المجنونة. دعونا نلتحم بهذا المهرجان لنستمتع ونغضب ونصرخ ونحتفل وننصدم ونذرف الدموع. دعونا نفتح خلايانا لنستقبل هذا الأدرينالين المبارك. فقريباً فئة صغيرة منّا ستسمي نفسها بطلة العالم، وستفيض علينا باحتفالاتها ونكاتها النرجسية السمجة، أما الفئة الأكبر، فستتألم وتتوجع قبل أن تقول لنفسها: هيا، كفاني سخفاً، هي مجرد لعبة.

ليت كل الأوجاع في الحياة كذلك… نستطيع أن نسكتها بالقول: هيا كفانا سخفاً، هي مجرد لعبة!

ويلا سواااا… وسالااااام عليكم.

الأكثر شعبية

القائم بالأعمال السوري يقدم أوراق اعتماده في الخارجية اللبنانية…

معارك الظل في سوريا… محاربة “داعش” وإعادة بناء الدولة!

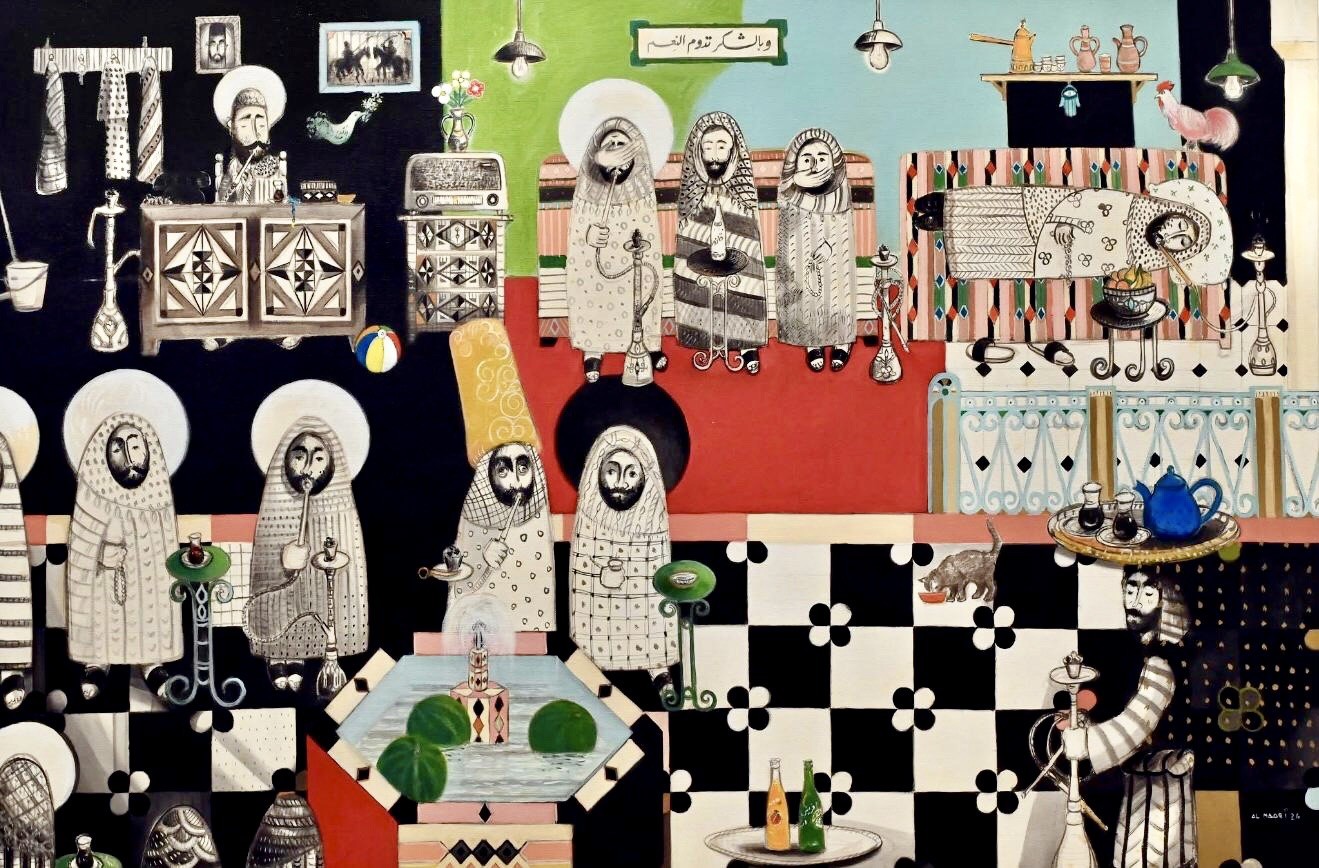

“اللاطي”… سوري عربي عالمي!