[jnews_post_author ]

يذهب الأسد وربما بعض الأطراف الدولية الداعمة له، إلى تأكيد أن الحرب في سوريا قد انتهت، وربما يكون ذلك مفهوما بدرجة ما، إذا قصد به نهاية الفصائل المسلحة للمعارضة السورية، أو نهاية معاركها، بعدما غادر من بقي منهم “على ذمة تركيا” كمرتزقة في حروبها لاستعادة الإمبراطورية العثمانية، وليس وضع من دخل منهم في لعبة المصالحات الروسية أفضل حالاً.

مع ذلك يبدو أن النظام وداعميه عاجزون بعد عشر سنوات من القتل والدمار والتشريد عن تأكيد نهاية الحرب في سوريا، رغم معزوفة الانتصار التي ما زال الأسد الصغير يرددها منذ بداية خروج السوريين ضده، مطالبين بالحرية والكرامة، فانتصاره واستعادة سوريا كدولة طبيعية، هو العتبة الضرورية لاستثمار كل ما دفع سلفاً في الحرب في سوريا.

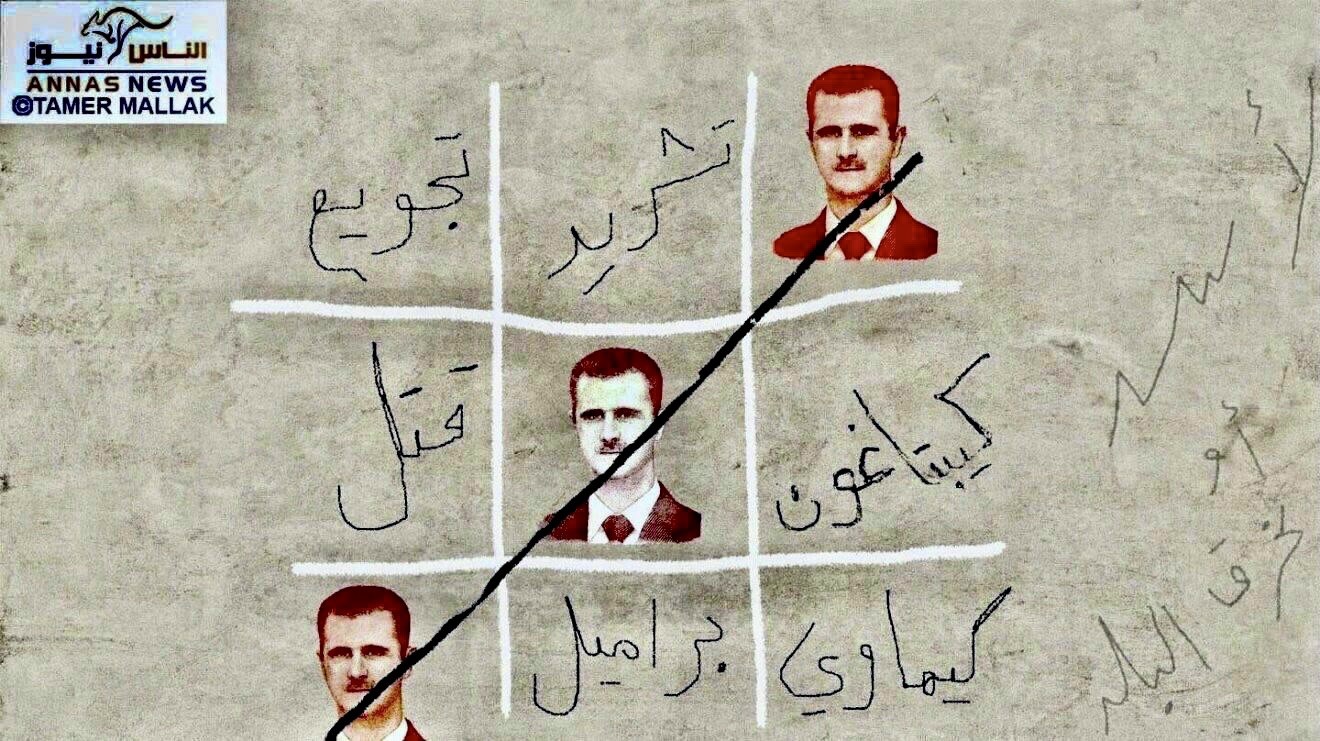

إذ إن نهاية الفصائل المسلحة للمعارضة السورية لم تؤدِ إلى انتصار حقيقي، فهذه الحرب أنهكت كل الأطراف المتصارعة، رغم معزوفة الأسد المستعادة حول انتصاره، فهو انتصار على الشعب والدولة معا، إذ يظهر في انتصاره الآن كفزاعة طيور في حقل جاف أو التهمته النيران، لا الزرع ينبت فيه ولا الطيور تقصده، نظام لم يزرع في حربه غير الموت، وسجّل في هذا السياق لأول مرة في سوريا براءة استخدام البراميل المدمرة، وبراءة استخدام الكيماوي، وبراءة الموت جوعا في الزنازين والمعتقلات أو في المناطق المحاصرة، حتى أنه حين خال نفسه انتصر لم يجد في حصاده إلا الموت، هذا الموت المستمر للآن بأسماء وأشكال مختلفة كالموت بالكورونا، الموت بالجوع، الموت لافتقاد الدواء والخدمات الطبية، الموت لانتفاء كل أسباب الحياة، الموت بالقهر وحنقا من هذه الحياة، وأخيرا يأتي الموت بالحرائق.

وها هو النظام الذي يدعي الانتصار يقف عاجزاً عن تقديم أيٍ من الخدمات الأساسية لدولة تجاه شعبها، أو تجاه مواليه بالحد الأدنى، طالما أنه كنظام لا يعترف بهذا الشعب، فهو عاجز عن تأمين مياه الشرب أو الكهرباء للسوريين، عاجز عن تأمين الدواء والخدمات الصحية بعدما دمّر المشافي ومعامل الأدوية، عاجز عن تأمين المدارس والكتاب المدرسي للطلاب في دولة تَعتبرُ التعليم الأساسي إلزاميا، عاجز عن حل الأزمة الاقتصادية التي تبدأ بتأمين رغيف الخبز والحد الأدنى للقوت اليومي بعد أن أصبح راتب الوزراء أو الجنرالات القادة لا يتعدى 50 دولارا بالشهر، مما ساهم بتعرية هذا النظام أمام نفسه والعالم أجمع، حيث تزداد حالته المزرية بؤساً كلما أمعن في ادعاء الانتصار.

وفي أغلب الدراسات المعاصرة يعتبر “عجز الحكومة عن القيام بواجباتها السيادية على ما تملك بأكمل وجه”، دخولا في نفق الدولة الفاشلة، هذا النفق الذي حددت معاييره منظمة صندوق السلام (Fund For Peace) بالعناصر التالية:

- فقدان سيطرة الدولة على أراضيها أو جزء منها، أو فقدان احتكار الاستخدام المشروع للقوة والسلطة داخل أراضيها.

- تآكل السلطة الشرعية، لدرجة العجز عن اتخاذ قرارات موحدة.

- عدم القدرة على توفير الخدمات العامة.

- عدم القدرة على التفاعل مع الدول الأخرى كعضو كامل العضوية في المجتمع الدولي.

ورغم أن هذه العناصر الأربعة تشكل قراءة واقعية للحالة السورية، إلا أن المصداقية في استخدام هذه المصطلحات، تدفعنا للتذكير بأن أول استخدام لمصطلح “الدولة الفاشلة” في الأدبيات السياسية بدأ مطلع تسعينات القرن الماضي، في إطار توصيف حالة الانهيار الشامل في الصومال، وهروب الرئيس محمد زياد بري/ محمد سياد بري، حتى بات الحديث عن الدولة الفاشلة يشار إليه بتعبير “الصوملة”، وليس مصادفة أن الصومال كانت عضواً في جامعة الدول العربية، رغم أن اللغة الرسمية فيها هي الإنكليزية وليست العربية، إلا أن ذلك لن يحول دون فكرة المقارنة بين نظامي بري والأسد.

كلاهما جاء من خلفية المؤسسة العسكرية، واستلم السلطة السياسية بانقلاب عسكري، حصل في الصومال بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 1969، فيما تأخر الانقلاب في سوريا حتى 16 تشرين الثاني 1970، وكلا البلدين سبق لهما العلاقة مع الاتحاد السوفيتي، وذهب النظامان في تبني النظام الاشتراكي، وادعاء الديمقراطية الشعبية وفق فتاوى المذهب الشيوعي، فغيّر بري اسم الدولة إلى “جمهورية الصومال الديمقراطية”، فيما سمّى الأسد انقلابه ب”الحركة التصحيحية”، وكلاهما اعتقلا كل القادة المدنيين للحكومة السابقة عليهما، وأعلنا إجراءات قمعية لحظر الأحزاب السياسية، وأسس بري حزبه القائد “الحزب الوطني الاشتراكي الثوري”، فيما اكتفى الأسد الذي حَظرَ الأحزاب السياسية منذ انقلاب البعث 1963، بتدعيم سلطته المطلقة على الجناح المؤيد له في حزب البعث، قبل أن يدعمه بجوقة “أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية”.

ولم يتأخر كلاهما بحصر كل المناصب القيادية بشخصيهما، رئاسة الدولة، وقيادة الجيش، وزعامة الحزب، مع منكهات محلية منفصلة، فالأسد هو المعلم الأول والأب القائد ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فيما زياد بري أضاف لذاته منصب رئيس المحكمة العليا ورئاسة لجنة الأمن والدفاع في الحزب، مع ديماغوجيا إعلامية تعبر عن تضخم نرجسي في رؤية كل منهما لذاته ومحاولة صنع رمزية خاصة به، فالأسد هو الأب القائد، صانع التصحيح وبطل التحرير وقائد الأمة، أما نشيد محمد سياد بري الذي يردده التلاميذ والعمال والموظفون كل صباح، وهم يتغنون بالقائد المنتصر “يا نبع المعرفة، يا أشجع الشجعان.. لقد مضيت بنا على طريق الازدهار الاشتراكي، حيث البهاء والأنوار الساطعة”.

ولم تختلف إجراءات التطبيق الاشتراكي بين النظامين كثيرا، مع فرق صفحة زمني لصالح نظام البعث في سوريا، فكلاهما أمّم المصانع والمصارف والشركات الكبرى والثروات الوطنية، وصولا لتأميم المزارع وأراضي الإقطاع العشائري، ليعاد توزيعها بشكل غير عادل على موالي كلٍ منهما، وفق المحسوبيات التي أيقظت أحاسيس المظلومية وعدم المساواة بين الأفراد وبين المجموعات السكانية، وانتشرت مظاهر الفساد وتردي الإدارة، في ظل ديكتاتورية ذات طابع شمولي، صادرت الحريات وزجت بالمعارضين في السجون بتهمة إضعاف الشعور القومي، في حين كانت تتآكل الوحدة الوطنية ليبحث الناس عن حمايتهم في الهويات الصغرى، تلك الهويات التي حالت دون صيرورتهم كشعب في إطار هوية جامعة لكل المواطنين.

بالطبع تختلف الصومال عن سوريا كثيرا، من حيث الجغرافيا والموقع الجيوسياسي، ومن حيث التطور ومقاييس التعليم والثقافة والعمق الحضاري، وحتى في مستوى الثروات الطبيعة وتنوع مصادر الدخل القومي ودخل الأفراد أيضا، لكن مصيرهما كان واحدا تحت سيطرة ديكتاتوريات عسكرية ذهبت أبعد في تأسيس أنظمة كليانية أو شمولية، دمرت الاقتصاد وألغت الهوية الوطنية وعممت الفقر، وصادرت الحريات وأذلت المواطنين، فظهرت حركات التمرد التي لم تلق إلا القمع من قبل هذه الأنظمة.

لكنّ تكاثر الجماعات المسلحة في الصومال والصراعات المناطقية والقبلية أدت كلها إلى حرب أهلية عام 1991، انتهت بتفكك الجيش الوطني الصومالي، وهروب الرئيس زياد بري من الصومال، لكن الأخطر من كل ذلك كان تفتت الصومال كدولة وجغرافيا وشعب، وهو الذي عنون “فشل الدولة ” لاحقا، فيما كانت بنية المؤسسة العسكرية والأمنية التي بناها الأسد الأب أكثر تماسكاً في وجه التمرد الطائفي المسلح الذي قاده الإخوان المسلمون في سوريا عام 1982، وربما كان هذا الانتماء نقطة ضعف التمرد في مجتمع متعدد الأديان والطوائف والإثنيات القومية، مما سمح للنظام لاحقا برفع جرعة القمع، وضرب مختلف أشكال المعارضة السياسية والمدنية، حتى أنه استطاع بعد وفاته، وبعملية تعديل مشبوهة للدستور، أن يورث سلطته للأسد الصغير.

انتهت سلطة زياد بري في الصومال عام 1991، فيما استمرت سلطة آل الأسد 20 سنة إضافية حتى جاء الربيع العربي في آذار مارس 2011، وخلال هذين العقدين ازداد الفساد وازداد القمع وانتهاك حقوق الإنسان أيضا، وإن كان خيار الرئيس الصومالي الرحيل، فقد كان خيار “الأسد أو نحرق البلد” هو الطاغي في سلطة البعث، وهو الخيار الذي أمن للأسد بقاءه منتصرا كفزاعة في بلاد تشظّت، احترقت، دمّرت، حتى أضحى النظام فاقدا للشرعية، وعاجزا عن حماية حدوده أو منع التدخلات الأجنبية التي تقاسمت النفوذ في سوريا، فبقي هو متشبثا بكرسيه فيما غادر سوريا أكثر من نصف سكانها بين لاجئ ونازح، ومن بقي منهم أضحى عاجزاً عن حماية نفسه أو عائلته، عاجزاً عن تأمين سبل العيش بالحدود الدنيا، وضاعت البلد بين صراعات حزبية وعائلية وعرقية ومذهبية، وبين غياب سلطة القانون وانتشار الفقر والبطالة والفساد وكل أشكال الجريمة، في ظل التدهور الاقتصادي الحاد وانهيار قيمة النقد الوطني، وكلها مؤشرات للدولة الفاشلة.

في السنوات الأولى لحراك السوريين، كان أي حديث عن الصوملة في سوريا مثير للاشمئزاز، لكن الأسد الذي أحرق البلد ودمّر كل شيء، نجح في صوملة سوريا وإحالتها إلى “دولة فاشلة”، وأعتقد أن هذا هو انتصاره الوحيد الذي حققه الأسد على الدولة وعلى السوريين أجمع.

———————————————————-

أنور بدر