ميديا – الناس نيوز ::

إندبندنت عربية – شهلا العجيلي – الكاتبة السورية زينة حموي تعود إلى واقع ما قبل المأساة ثم تقفز بالزمن إلى ما بعدها بحثاً عن الخلاص من الدمار الوجداني.

ملخص .

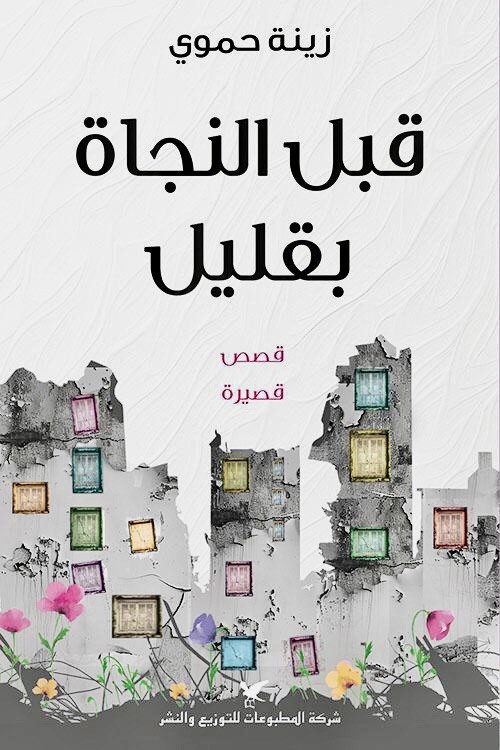

بعد مجموعتها الأولى “محاولة متأخرة للبكاء” (2019)، التي قدمت قصص الحرب، والنزوح، والنساء، تعود زينة حموي بمجموعة قصصية جديدة بعنوان “قبل النجاة بقليل”، صادرة (شركة المطبوعات 2025)، ترصد فيها تروما الحرب السورية، والعقابيل المفجعة التي تلتها، أو تلت ما أسميه “لحظة يوتوبيا الثورة”، تلك العقابيل التي لا تستثني أحداً، سواء كان مقيماً، أو مهاجراً، أو لاجئاً، أو منفياً.

تصور قصص مجموعة “محاولة متأخرة للبكاء” آثار التروما المتنوعة في أشكالها وقوتها، وتعود إلى واقع ما قبل الحرب، ثم تقفز بالزمن إلى ما بعدها بحثاً عن الخلاص من الدمار الوجداني الذي صاقب دمار البنية المعمارية، وعن السبل إلى إعادة الإعمار الشخصي والهوياتي، وتواصلالفرد مع ذاته من جديد، واكتشاف هويته الجديدة، والتكيف للتعامل معها، إذ تحول الحرب، بوصفها خللاً في حياة الفرد والمجتمع، ما هو عادي ويومي، إلى ما هو غير عادي، وتضخم المعضلات اليومية، ويصير المرض أقسى، والفقر أفدح، والظلم أشد. تصبح في هذا السياق، القصص اليومية العادية، التي تشكل السمة الكلاسيكية للقصة القصيرة، مشبعة بالتكرار المأسوي الذي تصنعه الحرب، فتتحول الأحداث العادية إلى لحظات سوريالية، وتأنسن الأشياء.

تضم المجموعة 17 قصة تربط الذكريات بيوميات المنفى، وتجمع البشر بالأشياء في لحظة القصف، والتدمير، وتجعلهم كائنات أخف في لحظات الهدنة والهدوء، ذلك أن الحرب ليست حدثاً تاريخياً فحسب، بل مسرح درامي هائل يخلق توتراً وجودياً، ويواجه الشخصيات بالموت والفقد والتحولات، ويطرح أسئلة أخلاقية عميقة عن أهمية الذات، وهوية العدو، ومستقبل الوجود، ومعنى التضحية، ومعنى الانتصار.

تعيد الحرب تشكيل الذاكرة، فتختار ما تحتفظ به وتستثني ما تشاء، وتقوم بعملية مونتاج للحياة، وبما أنها لا تستثني أحداً من هذه التروما فسنجد راوي قصص زينة الحموي، مواطناً مقيماً أو منفياً، أو لاجئاً أو نازحاً، أو عاملاً إنسانياً، أو معالجاً نفسياً وهذه الشمولية التي تتسم بها الكارثة تجعل من قصص الحموي تتقاطع مع قصص كتاب آخرين عالميين كتبوا عن حروب عاشوها أو عاصروها على أقل تقدير، كما فعل موباسان في قصصه عن الحرب الفرنسية البروسية، أو همنغواي الذي عمل مراسلاً حربياً، وشارك في أعمال القتال في غير حرب، وأصدر مجموعته القصصية (رجال بلا نساء)، ومن قصصها “في وقت آخر” و”تلال كالفينا البيضاء مثل فيلة” و”جندي سابق في البيت”، و”الآن أستلقي”.

وفي حين كتبت سفيتلانا ألكسيفيتش شهادات قصصية عن الحرب، وآثارها، والتروما التي سببتها، في كتبها الثلاثة: ليس للحرب وجه أنثوي 1985، وفتيان الزنك 1989، ومأخوذ بالموت 1993، نجدها تلتقي مع قصص زينة حموي، في طبيعة الشهادات التي يتدخل فيها الخيال إلى حد بعيد في كثير من القصص، وتدخل في سياق فوق واقعي، بسبب أن أبطال القصص لم يعودوا بشراً عاديين بعدما أصيبوا بلوثة الحرب، وهم يخضعون للعلاج، أو يموتون من وطأة الخيال.

لا تقوم القصص على المفارقة أو المفاجأة، التي تعد سمة رئيسة في القص، بقدر ما تقوم على الاكتشاف، والساردة غالباً ما تصرح بأنها كاتبة القصة، وأن فعل الكتابة بالنسبة إليها فعل واعٍ وإرادي، يخونها أحياناً، ويلجئها إلى التغيير، والمحو، والحنين، والانفصال عن الماضي، أو الاتصال، وذلك حتى يتم الاكتشاف وتكتمل المعرفة، كما نجد في قصة “المنفي”: “لا شيء يُلحّ عليه لكي يكتبه. لا فكرة، ولا شعور، ولا حتى سؤال. فراف مؤلم في ذهنه، ولا مبالاة تجاه العالم”، أو كما في قصة “تمت”: “شرعت في كتابة قصة جديدة. أثارت انتباهي إحدى الشخصيات، أثارت انتباهي وفضولي ثم شفقتي أيضاً…”.

تقدم هذه التجربة القصصية فعل الحرب وهو يغير شكل الحياة، وتقدم فعل تقييد الكتابة للحظاتها، وتكتشف التروما في القص عبر الأطباء النفسيين في المنافي، بينما يبتلعها الناس في الوطن ويتعايشون معها، فتذوب في يومياتهم وتشكل منظومة قيمية جديدة، يظهر أثرها في اليومي، ولا يشعر الناس معها بالاغتراب إلا حين يتذكرون الماضي.

لعل واحدة من مهمات القصة المنذورة لها هي تعقبها لسلوكيات الفرد، وليس لحياته فحسب، كما أشار محمد زغلول سلام، إذ تصطدم هذه السلوكيات بفوضى الحرب، فتنتقل الفوضى إلى المشاعر والقيم، وتصل إلى المتلقي عبر استعادتها، أو حكيها، أو إعادة ترتيبها: “وأبطالها (القصة) وإن كانوا حقاً من الناس العاديين في أحوالهم وحياتهم اليومية تربطهم شبكة من الحوادث، كاملة الخيوط، محكمة النسيج”، و”تتعقب القصة الإنسان في سلوكه، وتتبعه منذ البداية إلى النهاية، رابطة المقدمات بالخواتيم”، لذا سنجد القصص كلها معنية بالتشافي النفسي والجسدي من التروما، منذ القصة الأولى “قصاب البيع”)، الذي يقايض هموم الناس بهموم أقل وطأة: “أما همومي الجديدة، فأحملها مذ قصدت بائع الخردوات. أعطيته هموم الحرب، فأعطاني القصص”، و”فلوكسيتين” مضاد الاكتئاب، و”تلك المرأة” التي تنتحر في النهاية لأنها عالقة بين البقاء في الوطن وبين ما يدفعها إلى اللجوء.

و”النوبات” التي عجز فيها معالجو البطل، اللاجئ في أوسلو، عن إيجاد حل لخوفه، وغيرها من القصص التي لها علاقة بالعدوان على الجسد، والاغتصاب، ولعل المتعة المتأتية من أثر هذه القصص ليست في الحكاية ذاتها، بل في العدالة، وأقصد الشعور بالعدالة التي تمنحها حياة الأبطال، إذ تعرض الجميع للعذاب ذاته، ولتجارب يصعب التفاضل فيها، إذ عانى المقيمون الحرب وعانى اللاجئون المنفى، وعانى العالقون عدم الحسم في قراراتهم، ويتحول فعل القص إلى فعل للتشافي من عموم العذاب، ويصبح المرض شكلاً لإرضاء الضمير أو التطهير، كما في مفهومCatharsis الأرسطي، بوصفه عملية نفسية وجمالية تهدف إلى تحرير المشاعر والانفعالاًت المكبوتة لدى المتلقي من خلال تجربة فنية مؤثرة، مثل المسرح أو القصة أو الفيلم.

سرد اضطراب جماعي شامل

تسيطر في قصة (المنفي) الرغبة في التدمير الذاتي لدى المنفيين جميعاً، أو الهاربين من الحرب، واللاجئين: “ينتبه إلى أن صبره يكاد ينفد وأنه منذ وصوله إلى كندا، يعتريه شعور غامض باللا استحقاق، ورغبة مريبة بالتدمير الذاتي، كأن نجاته من الحرب كانت حصيلة قرعة مغشوشة، وأن عليه أن يدفع ثمن ذلك من هنائه وسعادته طوال حياته”.

يظهر في قصة “فلوكسيتين” الدواء بوصفه مفتاحاً لتسريد الاكتئاب، إذ يبيعه الصيدلاني خليل لأهل الحارة، لاستعمالهم الشخصي، أو لإرساله لأبنائهم اللاجئين، ثم نكتشف أنه يتعاطاه أيضاً، ومن خلال الحاجة إلى مضاد الاكتئاب، نتعرف أسباب الاكتئاب التي يفرضها جو الحرب وما بعدها، ونستمع إلى قصص أم فادي، وغنوة، ومروان، وسلوى، على اختلاف انتماءاتهم.

تمثل قصة “لغة بيتنا” تراجيديا جيل ينتمي إلى ما قبل الحرب، ولعلها من القصص التي ستبقى معنا، إذ تعود الابنة من الرياض إلى دمشق مع طفليها في زيارة، بعد سنوات طويلة من قطيعة الحرب وتحاول محاكاة طقوس بيت الأهل، أو بيت الجد بالنسبة إلى ولديها، لكن الأب تغير بفعل السرطان واكتئاب المرض والعلاج والحرب، فالمرض يصبح أقسى مع الحرب، وكذلك الحرب تصير أقسى مع المرض. كانت الابنة الغائبة تأمل في لقاء العائلة، واستعادة اللعبات القديمة التي كانت تلعبها مع والدها، أمام طفليها، مثل لعبة محاكاة شخصية الكبار، باللبس، والتصرفات، والزيارات، لعبة تشبه “بيت بيوت”، يقرع فيها جرس وهمي: طن، طن! كيفك جارنا، وكيف مرتك؟ وكيف أولادك؟ لكن الحرب تمنع هذا الحلم الصغير من التحقق، وتمنع استعادة مفردات خاصة جداً في السياق أو لغة خاصة بين أهل البيت الواحد، مثل كلمة “أتكو” وتعني أصيبه بقبلة قوية بلغة البيت.

لكنها تصبح رمزاً لفقدان الطفولة والوطن، إذ تقول البطلة: أريد بابا ما قبل الحرب، وفي الحقيقة معظمنا يريد بابا ما قبل الحرب: “آتكو تعني قبلة بلغة بيتنا. لكل بيت لغة يخلقها التواصل الحقيقي والمحب…من خلالها يقول المرء لكل فرد في عائلته: أنا أفهمك، ولن يفهمك في هذا العالم أحد مثلي”، ثم تقول: “انهض يا بابا… انهض وافتح لي الباب، ألم تعرفني؟ افتح فأنا طفلتك، أنا طفلة البيت السعيد والأيام الحلوة، افتح لي، أنا مدام طنطونة يا بابا”. تمثل هذه القصة العميقة الشكل الأكثر براءة لفجيعة جيل، يعرف ما معنى هذه الألعاب، ويعرف مدى الخسارة التي أصيب بها.

الواقعة والمعنى في القص

يتحول البيت في قصة “بيت يسكن في رجل”، إلى كائن حي يحتفظ بالذكريات، ويعطف على من يأوي إليه من الغرباء الفارين من القصف، وهكذا يقيم علاقة حماية ومودة مع أحد اللاجئين إليه من حي آخر، يفتح له الأبواب وحديث الذكريات والأنس، لكن الغريب سيهجره في النهاية، ويغادر نحو المنفى. لن ينجو اللاجئ من ألفة البيت، وسيصاب بمرض الحنين، وفي المنفى سيمارس طقوس الحرب، فما أن يحل الليل حتى يهجر غرفة النوم، ويحمل فراشه إلى الممر لينام، كما كان يفعل أثناء القصف، في البيت، الذي علمه أن الممرات تحمي من الموت لكنها تمرر الذكريات.