غسان ناصر مركز حرمون للدراسات المعاصرة – الناس نيوز :

يستضيف مركز حرمون للدراسات المعاصرة في هذه الفسحة الحوارية، الباحث الأكاديمي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الكاتب السوري سلام الكواكبي، المدير التنفيذي لـ (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات) في باريس، ومدير بحوث ونائب مدير سابق في «مبادرة الإصلاح العربي» المهتمة بحركة المجتمع المدني، والتي تتخذ من باريس مقرًا لها.

الكواكبي، يحمل دبلوم الدراسات العليا من معهد الدراسات السياسية في “آكس أون بروفانس”، ودبلوم الدراسات العليا في العلاقات الدولية من جامعة حلب، وإجازة في الاقتصاد من الجامعة نفسها. وهو منذ عام 2010 أستاذ مشارك في جامعة (باريس الأولى)، وكان باحثًا أول في كلية العلوم السياسية في أمستردام بين عامي 2009 و2011.

يُعد صاحب «السياسة المتوسطية حيال سوريا»، من أبرز الباحثين والمعلقين العرب فيما يخص قضايا الإصلاح السياسي في المنطقة العربية، وهو يقوم بكتابة المقالات والتحاليل السياسية والأوراق البحثية في كبريات الصحف والمجلات والمنابر الإلكترونية العربية، إضافة إلى تعاونه المستمر مع عدد من المراكز البحثية في الوطن العربي وفي أوروبا.

ضيفنا يرأس مجلس أمناء مؤسسة «اتجاهات، ثقافة مستقلة»، وهو عضو في مجلس إدارة منظمة «اليوم التالي». نشر وما زال ينشر عددًا من البحوث والدراسات في مراجع علمية، وفي مطبوعات متخصصة باللغات العربية والفرنسية والإسبانية والألمانية. وتشمل موضوعات بحوثه ودراساته قضايا حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والهجرة، والإعلام، والعلاقات بين الشمال والجنوب، والإصلاح السياسي في العالم العربي.

له عدد من المؤلفات، نذكر منها: «النشاط السياسي في سوريا: بين اللاعنف والمقاومة المسلحة» (بالاشتراك مع وائل السواح)، و«التظاهر: تحول النشاط السياسي العربي» (جون هوبكنز 2014)، «التناقض في النشاط المدني الذي تنظمه الحكومة في سوريا» في المجتمع المدني في سورية وإيران (لين رينر 2013)، و«العلاقات التركية السورية قبل وبعد الانتفاضات العربية» (بالاشتراك مع آيلن أونفرنوي)، و«الإسلام والديمقراطية: وجهات نظر في الربيع العربي»، و«السياسة المتوسطية حيال سوريا»، و«السياسات المتوسطية من الأعلى ومن الأسفل» (نوموس 2009). كما حرر كتاب «الإصلاح الديني ومآلاته في العالم العربي» (2003 IFPO)، وحرر كتاب «الأصوات السورية من سوريا ما قبل الثورة ـ المجتمع المدني في وجه كل الصعوبات» (هيفوس 2013).وكتب مقدمة كتاب «عن العمل الثقافي السوري في سنوات الجمر» (2016)

هنا نص حورانا معه، الذي دار حول قضايا الراهن السياسي السوري، في الزمن العربي والعالمي العاصف..

بعد نحو عقدين من العمل كباحث، ومدير لأكثر من مؤسسة ثقافية – فكرية. بدأت من “معهد دراسات الشرق الأوسط، والدراسات الإسلامية والدراسات الشرق أوسطية” في (آكس أون بروفانس) جنوب فرنسا، ثم “المعهد الفرنسي للشرق الأدنى” في مدينة حلب عام 2000، حتى تولي منصب مدير “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” (فرع باريس) منذ عام 2018. حدثنا عن أهم المحطات المؤثرة في حياتك إنسانًا وباحثًا.

البحث أثار اهتمامي منذ سنوات الدراسة الإعدادية، ولم تكن وسائله متاحة لي حينها، خصوصًا في ظل نظام تعليمي يعتمد التلقين والحشو. وقد سعيت من خلال القراءات الجانبية إلى إغناء معارفي، التي ظلت في حدود الممكن، حيث لا مكتبة عامة تستحق الذكر -على الرغم من وجود مكتبة وطنية عامة كان لها تاريخ غابر في مدينتي حلب- ولا مكتبات في المدارس، ولا توجد سوق حرة للكتاب الذي كان المصدر الوحيد قبل ظهور وسائل الاتصال الحديثة والكتب الإلكترونية.

أما اقتناء الكتب الرخيصة، والكتب الأدبية فكانت من “دار الفجر”، التي تبيع كتبًا تصلها من موسكو مترجمة إلى العربية بشكل جيد، وقد سمحت لنا بالاطلاع على ثراء الأدب الروسي القديم، أما كتب السياسة والتاريخ، فكانت تعج بالأدلجة، وعلى الرغم من ذلك فقد كان فيها المفيد، وما زلت أذكر كتابًا علمني الكثير عن تاريخ المملكة العربية السعودية. وكانت “مكتبة أيوب” للكتب الفرنسية، مصدري الثاني الذي، على ارتفاع سعره، أسس معرفتي بالأدب الفرنسي وبالفكر الحديث. وقد كانت مرحلة خدمة العلم، على طولها ورمزيتها التحطيمية لكل رغبة تنويرية أو تثقيفية، ثرية بالنسبة لي من جهة القراءة، فجميع زملائي كانوا يتحلقون حول ألعاب الورق والطاولة، لتمضية ساعات النهار الطويلة، وكنت أختفي خلف الخزائن في مكتب المطبعة في ثكنتي، حتى أقرأ ما يمكن، وكنت أضع لنفسي جدولًا يحمل أرقامًا تمثل عدد الصفحات التي أنهي قراءتها كل يوم.

في جامعة حلب حيث درست في البداية، أدين بالشكر للأستاذ تيسير الرداوي الذي يكاد أن يكون الوحيد من أساتذتي، الذي حاسبني في الامتحان على فهمي لما طرحه من أسئلة من دون أن أتقيد في إجابتي بما ورد في كتابه عن المادة. وهو من النادرين الذين كانوا يعرفون ماهية التعليم الجامعي، من حيث إبعاده عن تقليد التلقين والحشو، واعتماده على المنطق والتحليل. ولربما أقول هذا الكلام للمرة الأولى، ولكنني أستعيده دائمًا، وخصوصًا عندما أرى أن التعليم الجامعي ما زال مستمرًا في اعتماد “الكتاب الجامعي” القاتل للتعليم وللبحث وللذكاء الإنساني.

وفي محطة أخرى شكلت لي صدمة بحثية جديدة، كانت ساعاتي الأولى في حصص الدراسات العليا في فرنسا، حيث رفض الأستاذ أن يعطينا أسماء كتب محددة لمادته، ودعانا إلى أن نذهب إلى المكتبة ونضع قائمة نختارها نحن، وتكون بأهم الكتب التي تساعد على متابعة دروسه، متمنيًا ألا تكون كتبه بينها إلا للضرورة القصوى. وحينها شعرت بالضياع والتشتت والخوف، ولكنني سرعان ما تمالكت نفسي وعرفت بأن هدف الأستاذ هو تنمية مداركي البحثية، وليس البروز والتصدر والفرض والهيمنة.

بالطبع، وفي الحياة العملية، ساهمت بإطلاق ثلاثة مشاريع أفتخر بها، وهي على التوالي، “المكتب الثقافي الفرنسي” في مدينة حلب، الذي كان بمنزلة مركز ثقافي، لم يقتصر على نشر الثقافة الفرنسية فحسب، بل انفتح على الثقافة المحلية والمثقفين المحليين. وقد تلا ذلك بسنوات تخللتها مدة انقطاع للدراسة في فرنسا، تأسيسُ “المعهد الفرنسي للدراسات العربية” في حلب، الذي صار اسمه لاحقًا “المعهد الفرنسي للشرق الأدنى”، حيث مكثت في إدارته ست سنوات كانت حافلة بالنشاطات العلمية واللقاءات الممتعة مع أبرز الباحثين العرب والأجانب، كما حملت تلك الأيام معاناة شديدة مع العقلية الأمنية/ السياسية التي كانت وما تزال تدير عمل كل أجهزة الدولة الأسدية.

عند وصولي إلى فرنسا، شاركت في عملية إطلاق “مبادرة الإصلاح العربي”، حيث استمر عملي فيها مدة عشر سنوات، وأنا أفخر اليوم بالمساهمة في بداية مسيرة وانطلاقة فرع باريس لـ “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات”.

أدوار وفاعلية “المركز العربي” في الساحة الفرنسية

ماذا تخبرنا عن نشاطات “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات” في العاصمة الفرنسية باريس، منذ انطلاقته حتى اليوم؟

تحفل باريس بجامعات متميزة ومهتمة بالمنطقة العربية وثقافتها، كما بالمعاهد العليا المتخصصة في العلوم الإنسانية، التي تحوي أيضًا أقسامًا مهمة تبحث في شؤون العالم العربي المختلفة. وهناك أيضًا مراكز بحثية تهتم بالمنطقة العربية، وتصدر أدبيات تستحق الاهتمام في هذا المجال. بالمقابل، الوجود العلمي العربي في الساحة الباريسية يقتصر على أفراد، وبالطبع، منهم كثير من المتميزين والذين أغنوا بكتاباتهم وأضفوا بُعدًا معرفيًا هامًا في حقل العلوم الإنسانية.

أما الوجود “الممأسس” فهو غائب تمامًا، وقد كان “معهد العالم العربي” القائم منذ ثلاثة عقود يمثل أملًا للبعض في تبوء هذا الدور، لكن الصراعات العربية المتنوعة، أضعفته وجعلته يقتصر على الجانب الثقافي الذي أبدع فيه، على الرغم من بعض الهنات.

تقوم فكرة إطلاق “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات” في باريس على السعي إلى التخفيف من هذا الغياب، وعلى محاولة تعزيز التقارب العلمي والثقافي بين العاملين في هذين الحقلين عربًا وفرنسيين. كما يسعى المركز إلى تشجيع الباحثين العرب بالتعريف بإنتاجهم العلمي في فرنسا، عبر ندواته ومؤتمراته العديدة، وعبر النشر باللغة الفرنسية.

من جهة أخرى، يشجع المركز أيضًا الباحثين الفرنسيين، على الاهتمام بالمواضيع العربية، وعلى الاعتماد على مصادر علمية موثّقة تساهم في إغناء أبحاثهم. ومنذ بدء عمل المركز، أي منذ سنتين تقريبًا، استطاع أن يبني شبكة من العلاقات مع المراكز البحثية الكبرى في البلاد، كما استقطب نخبة من الباحثين الفرنسيين المهتمين بالمسائل التي تخص العالم العربي. وقد عقدنا مؤتمرين سنويين حتى اليوم، إضافة إلى عشرات الندوات والمحاضرات. وما عقدُ مؤتمرنا السنوي الأخير في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019، الذي تم بالشراكة مع “الكوليج دو فرانس”، وهي أرقى صرح أكاديمي فرنسي، إلا مؤشر على الثقة والمكانة التين استطاع المركز أن يرسخهما في الأوساط العلمية الفرنسية. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة، وعلى الرغم من جائحة “كورونا”، اعتمدنا على وسائل التواصل الحديثة، للمحافظة على وتيرة المحاضرات التي استقطبت عددًا كبيرًا من المتابعين لثراء مواضيعها وتنوعها.

ويقوم باحثو المركز الأساسيون والمشاركون، بإعطاء المحاضرات في مختلف الكليات الفرنسية والأوروبية المهتمة بالشؤون العربية، كما يشاركون في مؤتمرات ذات صلة. ويطور المركز برامج بحثية عدة، تتناول في بعض منها، مسائل الهجرة والاندماج والمشاركة السياسية للجاليات العربية في أوروبا، ومسألة الهوية، وموقف الاتحاد الأوروبي من التحولات السياسية في الدول العربية.

تعرضتَ عام 2002، عقب تنظيم لقاء علمي بمناسبة مئوية وفاة المفكر التنويري الشيخ عبد الرحمن الكواكبي، في مدينة حلب بحضور المفكر الراحل الدكتور نصر حامد أبو زيد، لموقف وضعك في مواجهة مفتوحة مع الأجهزة الأمنية السورية، حيث اتُهمتَ بأنك تحاول أن “تحرك الأذهان، وتدفع الناس للتفكير”. اروِ لنا تفاصيل هذه الواقعة.

المساعي غير الحميدة للسلطات الأمنية لنشر الجهل، وتعزيز مواقع الظلامية الفكرية في المجتمع، عُقد لقاء علمي فكري على مستوى رفيع، بمناسبة ذكرى مئوية وفاة عبد الرحمن الكواكبي، من دون أن تحصر تلك الجهات أعمالها في استعراض أعمال هذا المفكر التنويري السوري فحسب. فقد حضره لفيف من نخبة من مختصين عرب وأجانب، وكان منهم الصديق الراحل الدكتور نصر حامد أبو زيد. وقد جرت أعمال الندوة بشكل جيد، على الرغم من المنغصات الأمنية المعتادة، مثل السؤال عن الحضور، ومراقبتهم بطريقة مستفزة، إضافة إلى وجود كثيف لعناصر أمنية في كل الجلسات، لتراقب من خاطب، وهي، بالتأكيد، لم تكن قادرة على الإلمام بفحوى الحديث العلمي المتبادل. ولكن الإزعاج الحقيقي كان بعد انتهاء الندوة، حيث أمضيت أسابيع وأنا أُستدعى إلى مختلف الفروع الأمنية والحزبية، حتى الوصول إلى مكتب محافظ المدينة. وكان جلّ أسئلتهم يتمحور حول دعوة الدكتور أبو زيد. وإن نسيت فلن أنسى ردة فعل أحد رؤوس الأجهزة الذي نهرني بدبلوماسية أمنية صافية بسبب دعوة أبو زيد إلى حلب، فأبديت استغرابي موضحًا أن المفكر التنويري المصري صاحب خطاب تنويري وتحديثي، وأنه قادر على نشر فكر منفتح، وعلى تحريض تلافيف الظلاميين لتعمل باتجاه الانعتاق من الجهالة التي يقبعون في غاباتها الشوكية الكثيفة. فأجابني بكل برود ووضوح، بأن لهذا السبب دعوة أبو زيد مزعجة، لأنهم -وهُم النظام- قد أمضوا عقودًا طويلة لتجهيل الشعب ودفعه باتجاه الظلامية التي، بحسب ظنهم، ستغرق الناس في العبادات، وتمنعهم عن الاهتمام بالسياسة، وإذ بي آتيهم بمن يفتح لهم ذهنهم ويحرض وعيهم، ليُخرجهم من بئر العفن هذا.

كان النظام السوري يُرسَل “المجاهدين” إلى العراق بعد أن يتم تدريبهم في معسكرات قرب حلب، بأيدي عناصر جهادية مؤطرة، ومن قبل أمنيين محترفين. وكانت أشرطة مصورة لعملياتهم تباع علنًا في أسواق المدينة. ثم صار الأمر واضحًا بوقاحة.

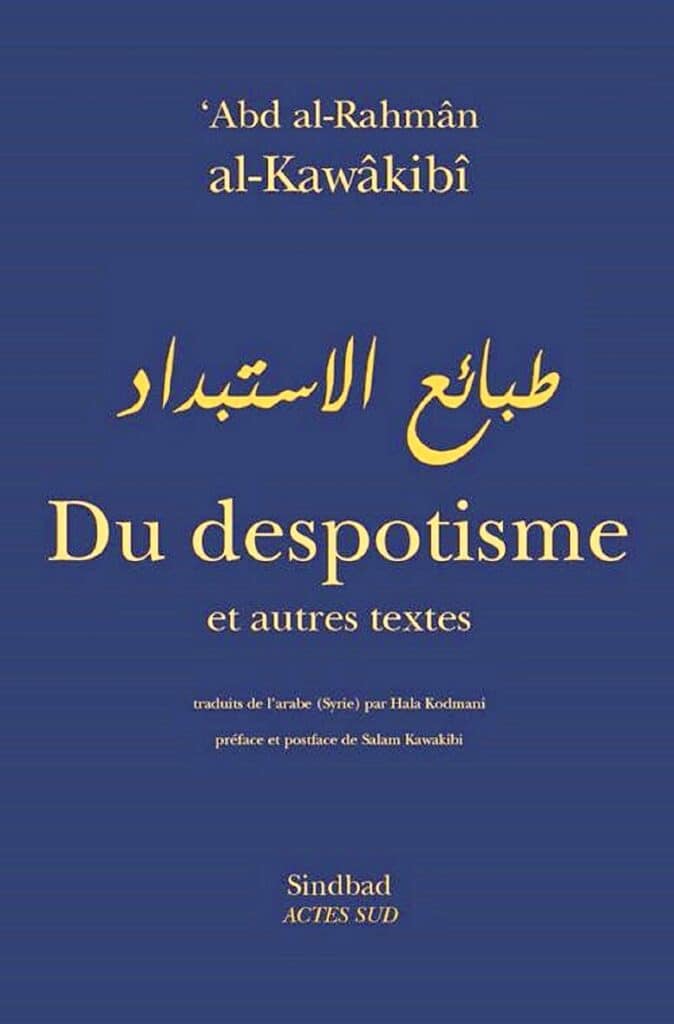

سعيت إلى ترجمة كتاب «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» (نُشر أول مرة عام 1902) إلى اللغة الفرنسية، فما كان الهدف من ذلك؟ وكيف وجدت تأثير النص المترجم على القارئ الفرنسي؟ وقد صدرت ترجمته الفرنسية عن “دار آكت سود” في باريس عام 2016.

في مرحلة الضربات الإرهابية في فرنسا التي نفذتها عناصر إجرامية تستخدم الدين مطية، انتشرت قراءات شديدة التقليد أو التطرف للتراث الفكري الإسلامي. وكانت مرجعية من يريد أن يكتب عن الإسلام والمسلمين هي “ابن عبد الوهاب” و”ابن تيمية“، أو كتاب فظيع مثل كتاب «إدارة التوحش». وقد ساهم ذلك في تضييق المشهد وترسيخ القوالب المسبقة للنظر إلى الإسلام وإلى المسلمين. حينها، شعرتُ بأن القارئ الفرنسي بحاجة إلى التعرف إلى صوت إسلامي مختلف. فمن المؤكد أن معاصرين مثل محمد أركون، ونصر حامد أبو زيد، ترجمت أعمالهم إلى الفرنسية، ويتم تقديمهم غالبًا بأنهم ضحايا التطرف الديني المهيمن، لكن معرفة القارئ غير المختص بالتراث الفكري الإسلامي ضحلة بعض الشيء. وبفضل دعم الناشر الصديق فاروق مردم بك والمترجمة الصديقة هالة قضماني، خرج الكتاب باللغة الفرنسية، حيث قدّمت ووضعت له خاتمة. وقد أحدث تأثيرًا معقولًا جدًا في أوساط الباحثين عن معرفة مختلف جوانب التراث الفكري الإسلامي، فلم تعد تقتصر على المرتبط بالتطرف والظلامية فحسب. وقد فوجئ كثير من القراء، إذ تبين لي ذلك من اللقاءات الجماهيرية التي نُظمت إثر نشره، بمستوى الوعي والتنوير في الكتاب، كما فوجئوا بتأثره بفلسفة الأنوار، وبالتيارات الإصلاحية في الإمبراطورية العثمانية التي لم تجد لنفسها فرصة تحقيق الإصلاح المنشود، في سنوات الرجل المريض الأخيرة. علمًا بأن كتاب «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»قد تُرجم إلى اللغة الفارسية سنة 1905 وكان له، بحسب دراسات الصديق الأستاذ جمال باروت، تأثير كبير في ثورة الإمام النائيني سنة 1908. ثم تُرجمت فقرات منه إلى الفرنسية واليابانية والروسية والإنكليزية والألمانية، ولكن ترجمته الكاملة إلى لغة الفرنسية لم تصدر قبل هذه الترجمة. علمًا بأنه صدرت ترجمتان له باللغة الكردية في السنوات الأخيرة أيضًا.

لا أحزاب في سورية بالمعنى التقني والسياسي

مع دخول الثورة السورية عامها العاشر يعيش الشعب السوري محنة حقيقية، وتجلياتها متشعبة، فهناك مئات آلاف القتلى والمعتقلين، وملايين النازحين داخليًا، وملايين من اللاجئين صاروا في أصقاع الأرض، وملايين من البيوت المهدمة، وعشرات ألوف المعوّقين، فضلًا عن التصدع المجتمعي، وتغول طغيان العسكرة وتمدد التطرف والإرهاب. المآلات إلى أين؟

أخشى من كلمة المآلات لأنني “متشائم” بطبعي، ولأن المقتلة السورية فاضت بألمها على الجانب الثاني لتعزز التشاؤم المستند إلى وقائع وإلى تحليل عقلاني للحوادث والتطورات. في ظل الظروف القائمة، لا أرى مآلًا إيجابيًا واحدًا يمكن له أن يساعدنا على تلمس نهاية النفق. ولن أغرق في لغة تحديد المسؤوليات والكلمات المؤثرة، إنما أميل دائمًا إلى محاولة وضع الإصبع حيث الألم النازف، وهو يتمثل في تشتت المعارضين، وغياب الفكر، وتنازع المصالح الإرادي وغير الإرادي، والاستقالة الكونية من مساعدتنا.

يقولون إن السوريين حُرموا من السياسة وفنونها، بسبب الاستبداد الذي استمر عقودًا. هذا صحيح، لكن حتى الجاهل بالسياسة يصبح بعد 4 سنوات من الدروس النظرية شبهَ عالم بها على مستوى الجامعة، فما بالك بعد عشر سنوات من جامعة الحياة الأكثر تأثيرًا وعمقًا من جامعة الكتب والدراسة؟ أما آن لنا أن نتلمس مبادئها؟ أما آن لنا أن نبتعد عن الأشخاص حبًا أو كراهية، وأن نقترب من الأفكار الجامعة التي تساعد على بناء منصة مشتركة ندعوها وطنًا؟ أماطت الثورة اللثام عن بؤر قيح عديدة في جسم الوطن، بدأ تشكلها منذ الفشل الأول بعد انتهاء الحقبة العثمانية، وتطور بتسارع مضطرد مع غزو العسكر للحياة المدنية وهيمنتهم على السياسة، وصولًا إلى تحالف التغول الأمني والمنفعي الذي أدى بنا إلى ما نحن عليه اليوم.

هل تعتقد أن الثورة السورية تجدد نفسها وتأخذ المسار الصحيح، الذي بدأت ملامحه تظهر أخيرًا من جنوب سورية، وبخاصة من مدينتَي السويداء ودرعا؟

من شبه المؤكد أن الأمور لن تستتبّ للظلم وللظلام في سورية، لكن هل هذا يعني أن الخير سينتصر في النهاية؟ الناس ستثور لأسباب متعددة، منها الأسباب المعيشية ومنها الأسباب الحياتية ومنها الأسباب السياسية والثقافية، وثوراتها هي سلسلة مستمرة يمكن ألا تؤتي أُكلها، إنما ستحفر في الجسد المنهك راسمة علامات معبرة، وستترك آثارًا مستدامة. لن تعود الحال إلى ما كانت عليه في عبارة “كنا عايشين” كما يحلو لبعض السذج أن يرددها ببغائيًا. ما حصل في السويداء سيحصل في مناطق أخرى، وربما حيث لا يمكن أن نتوقع أو لا نرغب. لكن الموت المهيمن وإعادة إحياء ثقافة الخوف بعد أن كسر السوريون والسوريات جدار الخوف جزئيًا سنة 2011، إضافة إلى نزوع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة، إلى التعامل مع الاستبداد بحثًا عن الاستقرار قصير المدى، كلها عوامل ستؤدي إلى إجهاض كل الاحتجاجات، خصوصًا في ظل غياب برنامج فكري واضح، ومشروع وطني جامع.

هناك من يرى أن “الصراع في سورية هو صراع إقليمي ودولي عبر السوريين، ولن ينتهي إلا إذا جرى توافق إقليمي – دولي على الخروج منه، من خلال التوافق على الحل السياسي الذي قد يفتح الباب لبناء سورية دولة عصرية في نهاية المطاف، وهو مبني على توافق أميركي – روسي، يشمل الضغط على روسيا، لتضغط بدورها على النظام لتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منه، ولتأمين انتقال سياسي من دون بشار الأسد”. هل يمكن أن يقبل الرئيس بوتين بهكذا حل بعد نحو خمس سنوات من التدخل العسكري الروسي المباشر في سورية لتثبيت نظام الأسد؟

ما يحصل اليوم هو صراع دولي فعلًا، لكنه لم يكن كذلك سنة 2011. وإعطاء الأهمية للعامل الخارجي ودور الآخرين هو ضروري وواقعي. بالمقابل، هذا لا يجب أن يحجب عنا الدور الذي تلعبه العوامل الداخلية في ساحة “الصراع”. وعلى الرغم من ميل الكثيرين إلى تعظيم الدور الأميركي، لا أعتقد بأن اتفاقًا أميركيًا – روسيًا يكفي لوضع حلّ للمقتلة السورية. بالتأكيد، الروس هم فاعل أساسي، ولكن محاوروهم كثر وغير متجانسين، وأحيانًا يكونون متضاربي المصالح. فهناك أوروبا وتركيا وإيران والسعودية و”إسرائيل” وبعض الدول والقوى الأخرى المنخرطة في المقتلة.

ربما مفاوضات جدية أوروبية – أميركية – روسية تستطيع أن تفضي إلى حلول معقولة ومقبولة، على مرارتها، لمن كان يأمل بحلول مثالية دفع ثمنها غاليًا.

الدور العربي في كل هذا لا أمل يرتجى منه، وخصوصًا من الجامعة العربية التي تسيطر عليها قوى الثورات المضادة.

كيف تقيمون أداء الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني في سورية، خلال سنوات الثورة؟

لا أحزاب في سورية بالمعنى التقني للأحزاب، ولا بالمعنى السياسي. هناك بقايا أحزاب وتجمعات تنافرت فيما بينها أكثر مما تعاضدت. ثم فشلت، ليس في وضع إطار سياسي بنيوي للحراك فحسب، بل في أن تساهم فيه عبر وضع التصورات اللازمة لكل مبادرة عفوية بعد مدة من انطلاقها.

القوى السياسية الوحيدة التي اعتمدت التنظيم سبيلًا لتعزيز سطوتها هي القوى الإسلامية. وقد استسهل الآخرون اتهامها بالاستحواذ على الفعل السياسي وإقصائهم، لكنهم تحاشوا النظر في ضعفهم البنيوي واختلافاتهم المستدامة وتناقض مواقفهم.

أما المجتمع المدني السوري، فقد كان مغيبًا بفاعلية من قبل نظام الأسد، وتم إحلال منظمات الديمقراطية الشعبية الأمنية مكانه، لتأطير المجتمع في فئاته كافة، ولكبت أنفاس الديناميكيات الاجتماعية المتعددة. كما أن السلطة استطاعت صناعة مجتمع مدني كاذب، عبر مؤسسات تنمية متعددة، وحصرت العمل المدني “الحر” نسبيًا في مجالات الإحسان والدين.

انبثاق قوى المجتمع المدني الفعلي تم من خلال انطلاقة الثورة السورية، وتجسد فيما كان يعرف بالتنسيقيات واللجان التي استهدفها النظام بعنف منقطع النظير، لكونه عارفًا بخطورة التنظيم المدني البعيد عن العسكرة واستخدام العنف، ومن ثمّ برز دور المجتمع المدني أكثر، من خلال العمل المدني في أطر المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وفي دول اللجوء.

ونستطيع القول اليوم، إن تجربة السوريين في العمل المدني خارج إطار السيطرة الأمنية للنظام صارت واسعة وثرية يمكن البناء عليها في مستقبل ديمقراطي مرتقب، ربما ما زال بعيد المنال.

هناك معارضة كامنة كبيرة في المجتمع السوري، لم تتمكن المعارضة التقليدية من التواصل معها، ولم تملك أدوات تنشيطها وتحويلها إلى قوى معارضة فاعلة. فما هي أسباب ذلك بتقديرك؟

على الرغم من بحثي الدائم عن “عطب الذات” كما كتب أستاذنا الدكتور برهان غليون، فإنني أتوقف أحيانًا لأرى عطب الآخرين أو دور العوامل الأخرى في عطب الذات. لا يوجد معارضة حقيقية، لا في سورية ولا خارج سورية مع الأسف. هناك معارضون أفراد لم تتمكن المآسي والآلام من جمعهم على كلمة سواء. وخارجيًا، سعى البعض للتنظيم في إطار مجالس وهيئات، فشلت كلها في نقل الصورة الحقيقية عن معاناة السوريين وتطلعاتهم، كما فشلت في التواصل مع القوى المؤثرة اجتماعيًا واقتصاديًا. أما داخليًا، فالسياسة الممنوعة عن الناس منذ عقود، واغتصاب المشهد العام واحتكار العمل المدني وتطويعه، كلها عوامل جعلت من تنظيم المعارضة عملًا مستحيلًا. فاعتُمدت الفردية والغموض والخشية. كما أن الأحزاب المعارضة في جلّها، إن وُجدت، منبثقة، بشكل أو بآخر، من ثقافة سياسية ليست بعيدة عن حزب البعث الذي يُعتقد بأنه الحاكم. لذا نرى أن ممارسات قياداتها “التاريخية”، وإن كانت تعارض نظام الحكم، ربما ستنتهج مسلكه سياسيًا إن قُدّر لها.

يبقى أخيرًا التنظيمات الدينية التي مزجت الدعوي بالسياسي، ومارست إقصاء مبطنًا لمن لم يتبع نهجها، على الرغم من ادعائها العكس.

في ظل صراع الهويات القائم اليوم، والمقتلة التي عصفت بسورية، يرى المكون الكردي أن في النظام الفدرالي أفضل الحلول الممكنة، للحد من تمركز السلطة في العاصمة، ولتمكين الأكراد من تحقيق خصوصيتهم القومية، وللمشاركة العادلة في الحكم. ما رأيك في ذلك؟

فشلت الدولة السورية في مختلف مراحلها في وضع أسس واضحة لإدارة التنوع، وقد عمّ هذا الفشل اجتماعيًا، ليزيد من عمق الفجوة بين المكونات، وليؤجج التنافس بين المظلوميات.

الأكراد حقوقهم الثقافية والسياسية منتهكة منذ عقود، ولكنهم ليسوا وحدهم في هذا الميدان، فالانتهاك عمومًا يشمل مختلف السوريين من مختلف المكونات الإثنية والدينية والمذهبية، على الرغم من رفض البعض الاعتراف بذلك. والمعارضة التي تنطحت لتمثيل السوريين بعد 2011 فشلت هي أيضًا في فهم منطق عملية إدارة التنوع فشلًا تعزز بالرهانات المتناقضة لممثلي الشعب الكردي.

أما في مسائل الفيدرالية وسواها، فأنا أعد بعض المفاهيم الغريبة على معارفنا، بنَت لدى البعض خشية مبالغًا بها. فالفيدرالية لا تعني التقسيم أو الانفصال، ويمكن أن تكون نظامًا معقولًا، وهذا عائد لكيفية فهمها وتطبيقها. بالمقابل، ربما هي تعني لبعض من يطالب بها مرحلة أولى باتجاه انفصال مُشتهى. كل الاحتمالات واردة، ولا يجب التوقف عند المفاهيم فحسب، بل يجب أن نعرف مدى القدرة الكامنة في بناء الهوية الوطنية وإدارة التنوع في البلد، قبل الدخول في متاهات المفاهيم، وخصوصًا إنْ اقترن ذلك بجهلنا بحمولتها، وبتضخيمنا لمخاطرها أو تخفيفنا لمصاعبها.

إلى أي مدى يمكن اليوم بلورة عقد وطني جديد جامع لكل السوريين، يُفضي إلى حل سياسي يضمن حقوق جميع المكونات السورية، في ظل نظام ديمقراطي حقيقي؟

أخشى أن الأمر، على الرغم من إلحاحه، ما زال مبكرًا، وربما كان من الأسهل الانهماك به في سنوات الثورة الأولى، لكن بعد تحولها إلى مقتلة، وبعد هذا الحجم الهائل من القتل والتدمير، فالشرخ صار عميقًا، ولا يمكن اللجوء إلى الحلول الكلاسيكية الهادئة لإنقاذه.

السوريون فشلوا في نقل العقد الاجتماعي من مرحلته الجنينية بعد الاستقلال إلى مرحلة متطورة، وجاءت الديكتاتورية العسكرية لتقضي عليه تمامًا، باعتماد وسائل الاستعمار نفسها، وأهمها قاعدة “فرق تسد” التي نجحت فيها أكثر من الاستعمار، وقد أدى ذلك بالسوريين إلى تنوع الانتماءات وتناقضها، وضياع القواسم المشتركة، على الرغم من كل كذب العقود المنصرمة التي حفلت بكلام فارغ عن العيش المشترك وعن “الموزاييك” السوري.

إيران مستمرة في توسيع رقعة “ثورتها الإسلامية”

كيف تقيّمون أدوار الأطراف الدولية والإقليمية، ذات النفوذ في سورية، المتمثلة بكل من موسكو وواشنطن وطهران وأنقرة؟

الطرف الأقوى والذي فرض أجندته على البقية هو موسكو، وتليها طهران ثم أنقرة، وأخيرًا واشنطن. فالروس كانوا واضحين في موقفهم المساند للنظام بقوة منذ اليوم الأول، خصوصًا بعد تجربتي العراق وليبيا. وهم لم يقتصدوا في جهودهم السياسية والعسكرية في هذا الاتجاه، وقد افتخر رئيسهم فلاديمير بوتين بأن سورية كانت مسرحًا طبيعيًا لتجريب الأسلحة المنتجة حديثًا، وقد أعفى ذلك الجيش الروسي من إجراء المناورات في قفار سيبيريا، وجرب أسلحته الحديثة على المدنيين السوريين من دون أن يرفّ له أو للمجتمع الدولي جفن. كما فرض مسارًا سياسيًا مشوّهًا ومتعثرًا، اتبعته تركيا مرغمة، وكذلك الأمم المتحدة التي وجدت في موسكو المخاطب الأميز على الساحة الدولية. وبذلك استطاعت موسكو أن تعود بقوة إلى الساحة الدولية، بعد تهميشها مدة طويلة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. ثم صارت غزواتها الأخرى هامشية، في ظل العرقلة السياسية القائمة في سورية، فلم يعد أحد، يخاطبها بخصوص ضمّها للقرم، ولا لافتعالها حروبًا داخلية في أوكرانيا. بالمقابل، روسيا في ضائقة اقتصادية لا يستهان بها، نتيجة انخفاض أسعار النفط، وبسبب طبيعة النظام الفاسد القائم على المحاباة والزبائنية والأباراتشيك المحيطين بالكرملين، فهي تبحث عن مخرج من الوحل السوري، خصوصًا مع فقدانها الثقة، المتزايد تدريجيًا، بقدرة النظام القائم على الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة المحطمة.

أما واشنطن، فعلى الرغم من الجعجعة الصادرة عنها حاليًا بمناسبة “قانون قيصر” الذي يحتاج الحديث عنه إلى حوار آخر، حيث أنني أعتقد بأن الاحتفاء به من بعض المعارضين غير مبني على أسس واضحة، فهي قد عَهدت الملف السوري إلى موسكو منذ إدارة الرئيس باراك أوباما، ولم يتغير مع قدوم دونالد ترامب إلا الخطاب العلني، أما السياسات الفعلية، التي تتوضح أكثر فأكثر من خلال التصريحات التوضيحية لـ “قانون قيصر”، فهي تقريبًا متطابقة، الشأن السوري لا يعنينا بقدر ما لا يشكل الوضع هناك خطرًا على “إسرائيل”. وبما أن “إسرائيل” مطمئنة إلى أن “الجنرال الذي تعرفه أفضل من الجنرال الذي لا تعرفه” كما هي قاعدة أريئيل شارون الذهبية، فلا حاجة للضغط أكثر من اللازم.

والتمدد الإيراني المزعج للأميركيين في سورية، يمكن لـ “إسرائيل” أن توقفه من خلال اتفاقها مع موسكو على استمرار الضربات الجوية الدقيقة، التي لا تأخذ بالحسبان أي سيادة مزعومة تنادي بها وسائل الإعلام الرسمية الحجرية في البلاد، وما يدعيه الروس من حرص على السيادة المزعومة كاذب.

فيما يتعلق بطهران، فهي تستمر في توسيع رقعة “ثورتها الإسلامية” التي احتفى بها أدونيس. على الرغم من أن إيران تعطي لمشروعها التوسعي بُعدًا إستراتيجيًا فارسيًا بعيدًا بعض الشيء عن العقيدة والدين، فأعمالها على الأرض تشير إلى عكس ذلك، أو هي توفّق بين هدفين، فتُوسّع نفوذها الفارسي في الساحة العربية مع بُعد مذهبي يؤجج الشقاق القائم، ويعطيه أبعادًا تنافسية وتصادمية. لكنهم يعانون من اقتصاد مهترئ نتيجة فساد وعقوبات، إضافة إلى المعارضة الداخلية، التي ما زالت تتضخم وتتوسع على الرغم من معالجتها بالإعدامات.

أما الحديث عن تيار إصلاحي وتيار محافظ في ظل ولاية الفقيه، فما هو إلا جزء من التفكير الرغبوي الذي يداعب أحلامنا بغدٍ إيراني مختلف. حتى لو كان الإصلاحيون موجودون في المشهد السياسي، وهذا غير دقيق، فإن خضوعهم التام لولاية الفقيه ولسيف الحرس الثوري المسلط على رقابهم، يجعلهم غائبين عن التأثير، ولا دور لهم إلا في التجميل الدبلوماسي الذي يحابي بعض آمال الباحثين الغربيين.

أما أنقرة، فهي تنتقل من موقف إلى آخر، تبعًا لمصالحها وتناسبًا مع التشدد الذي يظهر في أسلوب إدارة المؤسسة الحاكمة التركية للشأن الداخلي وللعلاقات مع الدول المجاورة وللعلاقات التصادمية مع الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن روسيا استطاعت احتواء الدور التركي في سورية مقابل هامش حركة أكبر للأتراك في ليبيا. وقد استفادت أنقرة أيضًا من وجود هيئات المعارضة تحت كنفها، لتوجه سياساتها أو تحدد لها هوامش الفعل ورد الفعل في أحسن الأحوال.

من شبه المؤكد أن إعادة التواصل الرسمي مع دمشق مستبعد في ذهن القادة الأتراك، ولكن استئناف التنسيق مع الروس وعدم زعزعة موقفهم في سورية صار أيضًا في صلب السياسة التركية. وأخيرًا، السياسة الحالية مرتبطة باستمرار الحكم القائم، وأي تغيير يمكن أن يحصل خلال الانتخابات القادمة فهو سيحمل معه تغييرًا جذريًا في التعامل مع الملف السوري، إن نجحت أحزاب المعارضة.

بماذا تفسر مواقف بعض اليسار العربي والغربي وخصوصًا الفرنسي، في تأييدهم لنظام بشار الأسد وعدّ ما جرى ويجري في سورية “مؤامرة كونية” كما يروج إعلام النظام؟

اليسار العربي في جله، بصفته أحزابًا، تحالفَ مع الاستبداد على مرّ العقود السابقة، فصدام حسين استقطب جزءًا منه، كما فعل معمر القذافي، وحافظ الأسد.

أما الأفراد، فالكثير منهم ضاقت بهم السبل وغصت بهم السجون وفُتحت لهم أبواب الهجرة ليبتعدوا عن المسرح السياسي. ولدى جزءٍ كبير من اليسار عمومًا طبعٌ بافلوفي يُفسر الأمور بميكانيكية جافة من دون الابتعاد عن المعادلات الصفرية. فمجرد أن يدعم الغرب، ولو بالخطاب، الثورات العربية، ستكون هذه الثورات من صنع الإمبريالية الغربية المعادية لحقوق الشعوب (…). بالمقابل، هناك اليسار الديمقراطي، مثل أحزاب الخضر في أوروبا القريبة من قضايا الديمقراطية في العالم، ولا تقع بسهولة في فخ البافلوفية الساذجة.

تميز اليسار الغربي عمومًا بالوقوف إلى جانب حركات التحرر، ولكنه عجز عن الوقوف بوضوح إلى جانب السوريين، مع وجود كثير من الاستثناءات، هذا العجز ليس ناجمًا عن خللٍ في هذه التيارات السياسية في التعامل مع الأحداث الدولية فحسب، بل يعود أيضًا إلى عجز قوى الثورة السورية أو تلك المتنطحة للحديث باسمها عن تسويق القضية في أوساط اليسار. فالوقوع السريع تحت وصاية توجهات دينية، وتعزيز اللغة الطائفية الإقصائية، وعدم وجود مشروع فكري تحرري اقتصادي واجتماعي وسياسي واضح، كل ذلك عوامل أدت إلى زيادة ابتعاد اليسار الغربي عن الحق السوري. وفي الحديث عن اليسار الغربي، يجب ألا ننسى أن هناك حلف موضوعي بين أقصى اليسار المساند للمستبدين بحجة مقارعة الإمبريالية، مع أقصى اليمين الذي يساند الطغاة انطلاقًا من قناعة ثقافوية تُحيل الشعوب العربية إلى قطعان غير قابلة للحياة الديمقراطية، وتحتاج إلى يد حديدية تمسك بمصيرها.

برأيك، ماهي أسباب غياب الدور الفاعل للمثقفين العرب في أحداث الأمة الجسام؟ وكيف تفسر أن الشباب العربي سبق المثقفين والأحزاب بمسافات ضوئية في مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي؟ وبالتالي، لماذا تراجع أثر الفعل الثقافي في حياة الناس وتراجعت معه سلطة المثقف؟

المثقف العربي ضحية أكثر مما هو متهم، فقد تعرض لمختلف أشكال القمع والترغيب والترهيب والاستقطاب والإفساد، وقد نجحت الديكتاتوريات العربية بطرقٍ مختلفة في تحييد المثقفين، من خلال تصحير الثقافة استطاعت تحويل هذه الجماعة إلى فئة نادرة، حيث طغت عليهم وتجبرت فئة أنصاف وأرباع المثقفين. وصار مثقف السلطان هو القاعدة، والمثقف النقدي هو الاستثناء. ومن خلال انتماء جزءٍ كبير من المثقفين في بداية الدولة الوطنية العرجاء إلى أحزاب ما كان يُعرف باليسار، التي مال بعضها إلى استلام الحكم، أو دعم من في الحكم أو الخضوع للحكم، فقد اقتصرت أدوارهم على تبرير التسلط والترويج له، ومن مارس دوره العضوي كاملًا فقد تم سحقه سجنًا وتعذيبًا وتهجيرًا، واستطاعت الأنظمة العربية، كنظام زين العابدين بن علي في تونس مثلًا، استقطاب المثقفين الخاضعين لرهاب الإسلام، بأن وضعت لهم بعبعًا أسمته الحركات الإسلامية، فتمسكوا بتسلطها وبرروا لها وتحالفوا معها. كما أن المثقفين العضويين في غالبيتهم قد جعلوا بينهم وبين عامة الشعب فجوة عميقة، من دون أن يسعوا إلى ذلك، لكن أسلوبهم وأداءهم هو الذي أدى إلى ذلك، وهذا جعلهم في بعض الأحيان غرباء عن الشارع، وحصروا أنفسهم في حقل التنظير بعيدًا عن الواقع، ولعبت ثقافة الخوف دورها في فصل المثقف العضوي عن المواطن العادي، وبدا ذلك واضحًا في بدايات الثورة قبل أن تتقارب المسافات نسبيًا.

أما عن تراجع الفعل الثقافي وتراجع سلطة المثقف -حتى أكون منصفًا- فأعتقد أن الأمر لا ينحصر في المشهد العام العربي أو السوري بل هو عالمي. ففي فرنسا مثلًا، حيث كانت نقاشات ومناكفات المثقفين الحقيقيين كـ بيير بورديو، وجان بول سارتر، وميشال فوكو تملأ الآذان وتغرق الصحف، صار المشهد العام محتلًا من قبل مثقفي الإعلام كالمهرج برنار هنري ليفي أو عنصري الثقافة إيريك زيمور. إن انحدار الثقافة ودورها وسلطتها أمر كوني. بالمقابل، تبقى الدول الديمقراطية قادرة على إنتاج ديناميكية ثقافية، وهذا يمكّن لها أن تطرد الرديء ضمن صيرورة ما، أما في دولنا التسلطية والخاضعة لاستبداد الدولة أحيانًا والدين في أحيانٍ ثانية، فالأمل في أن تستعيد الثقافة دورها في مقدمة المشهد وفي التأثير على حيوات الناس يبقى ضعيفًا.

الأكثر شعبية

ألكاراز يتغلب على روبليف ويواجه فيس في نهائي قطر المفتوحة…

اليابان… حين تنتصر الدولة على “الغنيمة”