محمد برو – الناس نيوز ::

بعد عشرين سنة أمضاها “أبو سعيد” في سجن تدمر الذي يعرفه السوريون وغير السوريين كواحد من براكين الرعب الذي لا يتوقف، بعد عشرين سنة مات إله الرعب خازن المحرقة السورية “حافظ الأسد”، يومها صدر قرار العفو الذي خرج بموجبه آلاف السوريون المغيبون، منذ سنوات طويلة، خرج أبو سعيد ولفيفٌ من أصحابه من هذا السجن، وسارت بهم الشاحنات العسكرية زهاء خمس ساعات من بوابة السجن هذا إلى أحد الأفرع الأمنية في مدينة دمشق، سبع ساعات كانوا معصوبي العيون، مقيدة أيديهم للخلف، ومحزومين جميعاً في سلسلة فولاذية غليظة، مكدسون، في أرض الشاحنات المغلقة، كأكياس البطاطا أو البصل.

ما إن وصلوا بوابة الفرع الأمني “فرع الخطيب”، حتى تم إنزالهم ركلاً بالأرجل خارج الشاحنات، وهناك تلقفتهم الأيدي الغليظة توجههم كي يبقوا خافضي رؤوسهم، يمسك كل منهم بقميص لاحقه المقيد معه بذات السلسلة، وقد قيدت كلتا يديه إلى الخلف.

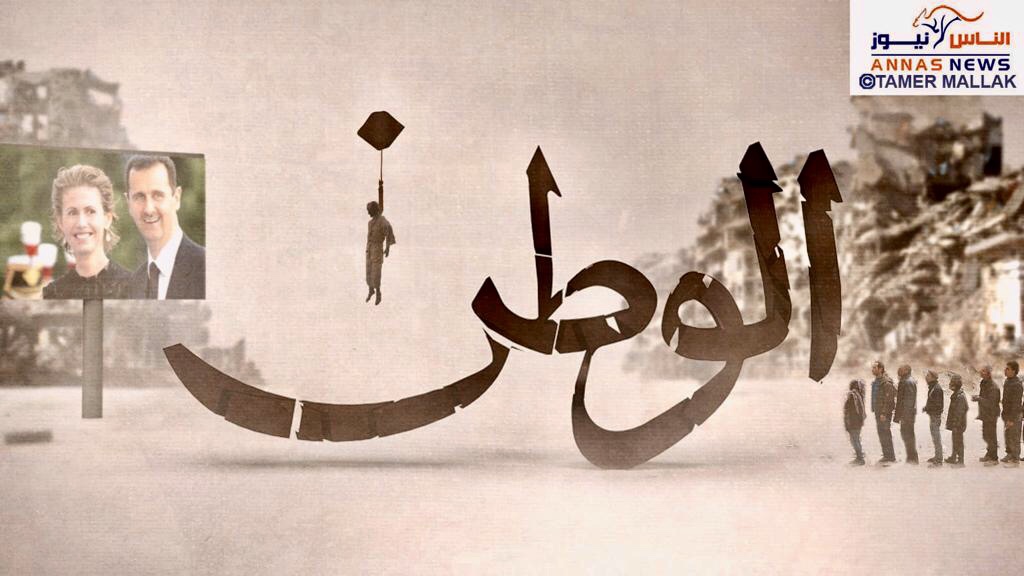

ساعات من الانتظار الممل، تلتها خطبة وعظية من ضابط الأمن المرتدي بزة سوداء وربطة عنق رمادية، ويخفي وجهه بنظارات سوداء، ربما كانت ضرورية لتساعده على إلقاء خطبة وطنية، يضحك هو نفسه من غثاثتها وتفاهة مفرداتها المكررة، عن سيد الوطن والمقاومة والممانعة، وضرورة لحمة الصف في مواجهة سيل المؤامرات، التي تحاك ضد سيد الوطن.

بعد ساعات كان يمشي مع بعض أصحابه إلى كراج العباسيين بدمشق، مستقلاً الحافلة إلى مدينته إدلب، ومن هناك سيركب حافلة صغيرة تقله إلى قريته الصغيرة، التي تبعد مسيرة ربع ساعة عن المدينة.

ما أن وصل إلى محطة الحافلات في مدينة ادلب، حتى بدأ يبحث عن حافلة تقله إلى قريته، التي منها خطف قسراً قبل عشرين سنة، كيف له أن ينسى ذلك اليوم البهيج، الذي استحال برنة جرس في منتصف الليل إلى كوة تفضي إلى ذلك الجحيم، كان ما يزال عريساً في أسبوعه الأول، ولم يكد يجتلي حلاوة ذلك الحلم الذي عاش عقداً من الزمن يخطط ويحلم به، ويجهد في جمع دوانقه القليلة، ليهيئ بعض مستلزمات الزواج الذي سيجمعه أخيراً بابنة عمه سعاد.

وجد مجموعة حافلات بيضاء صغيرة، كتب عليها اسم قريته فسارع دون أدنى تفكير بالصعود إلى أولها، ليكتمل العدد خلال دقائق ويبدأ الفتى “معاون السائق” بجمع الأجرة من الركاب قبل انطلاق الحافلة، وصل إليه ولم يكن منتبها للحركة التي كانت تجري حوله فجميع الركاب كانوا قد أخرجوا الأجرة، التي لم تكن تتجاوز الخمسة عشر ليرة سورية من جيوبهم، وبدؤوا يناولونها للشاب المعاون، الذي لم يتجاوز عمره التاسعة عشرة، حين وصل إليه كان الارتباك قد ملك عليه كيانه، فالمبلغ الذي أعطوه إياه في الفرع الأمني بعد أن تحققوا أنه لا يملك قرشاً واحداً، هو مئة وثلاثين ليرة، وهي الحد الأدنى لأجرة حافلة توصله من دمشق إلى إدلب، ولم يحسب لهذا حساباً، ففكرة أنه سيخرج الآن من السجن، بعد عشرين سنة من التعذيب المستمر، والقهر والذل والحرمان، تلك الفكرة أقفلت دماغه عن أي حساب أو تفكير، كرر الشاب الأجرة يا عم، اقترب من الشاب وهمس في أذنه خجلاً والله لا أحمل معي الآن أول وصولي للقرية آخذ من أقرب جار وأعطيك الأجرة، تبسم المعاون حرجاً وأكد له بصوت خافت أنه أجير ولا يملك قبول هذا الوعد، إما أن يدفع وإما أن ينزل تاركاً المكان لراكب آخر، وهكذا كان نزل صاحبنا مكسور الخاطر وقد ملكت عليه الحيرة فؤاده، وسار باتجاه الرصيف عابراً من أمام الحافلة الصغيرة التي نزل منها، ما هي إلا بضع خطوات قليلة وبطيئة خطاها وهو لا يلوي على شيء، حتى فاجأه صوت يعرفه تماماً، يناديه من نافذة الحافلة: أبو سعيد أبو سعيد، تسمر في مكانه من هول الدهشة، إنه صوت ابن عمه خالد، لم يضل عنه الصوت رغم عشرين سنة مرت كأنها دهور متلاحقة، التفت إلى جهة الصوت فتقابلت العيون وعرف كل واحد منهما أنه أصاب في تخمين صاحبه، قفز السائق خالد من الحافلة بسرعة وماهي إلا ثوان حتى كانا في عناق وبكاء طويل، ما لبث أن اجتذب لإليه جمعاً غفيراً من الواقفين، شطر كبير منهم من أهالي قريته، وانبرى أبو سعيد يعانقهم واحداً واحداً، وقد غطت دموع الفرح عينيه فلم يعد يميز منهم أحداً والكل يهنئه بالسلامة، دقائق من الفرح الغامر عصفت بأبي سعيد ومعانقيه، لم تنته إلا وابن عمه يجذبه من كتفه اليسرى وهو ممسك بالفتى الصغير “معاون السائق” الذي أنزله من الحافلة لعدم توفر الأجرة لديه، ظن أبو سعيد أن الفتى سيعتذر منه، لكن الفتى كان متسمراً في مكانه ذاهل العينين من الدهشة التي عقدت لسانه، أبو سعيد هل تعرف هذا الشاب؟ سأله ابن عمه خالد، فنظر نظرة فارغة، إنه ابنك سعيد، لقد حملت به زوجتك قبيل اعتقالك بأيام وها هو اليوم شاب يقارب طوله طولك، لم تعد قدما أبي سعيد تقويان على حمله، انهار لهول المفاجئة وهو لا يدري يفرح أم يحزن!.

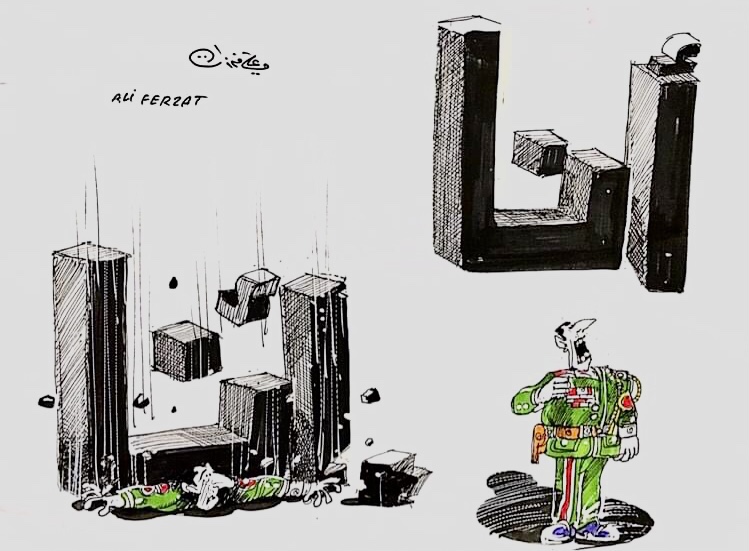

كم من طفل سوري ولد ولم تسمح له الأيام برؤية والده، الذي قتل أو اعتقل ولا يعرف له إلى اليوم قرار.

ما هي الرواية التي لفقها له الأهل تفسيرا لغياب والده، فالشطر الأكبر من السوريين في كنف نظام الإرهاب لا يجرؤن على رواية الحقيقة لأولادهم، خوفاً عليهم من أجهزة الأمن التي تكمم الأفواه.

كيف سيتقبل هؤلاء الأطفال آباءهم حين يعودون بعد عشر سنوات أو أكثر، وهل سيكون بمكنة الآباء استعادة دورهم في هذه الدائرة المنكسرة، أسئلة صعبة برسم ما ستفصح عنه الأيام.