محمد برو – الناس نيوز :

كما هي الحالة السائدة في زمن العولمة، حيث يكفي أن يرنَّ هاتفك النقال رنة واحدةً، ليغير الاتجاهات ويبدد الخطط، ويدخلك في أحداث لم تكن لتخطر لك على بال، ويعيد تشكيل العالم حولك على نحو مغاير.

هكذا يدخل بطلنا وراوينا في رواية “على خط جرينتش” وهو موظف صغير في إحدى بلديات لندن في دوامات متعاقبة، حين يجد نفسه ملزماً بالعناية بجثمان شابٍ سوريٍّ، لم يسبق له أن سمع باسمه من قبل، يرقد ميتا في أحد المشافي اللندنية.

كلُّ هذا يحصل دفعةً واحدةً إثر هاتفٍ حاسمٍ يرده من صديقه، يطلب منه خدمةً غريبة، أن يشرف على دفن الشاب السوري اللاجئ.

تأخذنا الرواية في عالمٍ يطغى فيه السياسي العنصري، بفضاءات اجتماعية غاية في الاختلال، لا شيء هناك متماسك أو محدد، هو حالةٌ مثلى من السيولة العشوائية، التي تجعل الإنسان محض غبارٍفي مهب الريح.

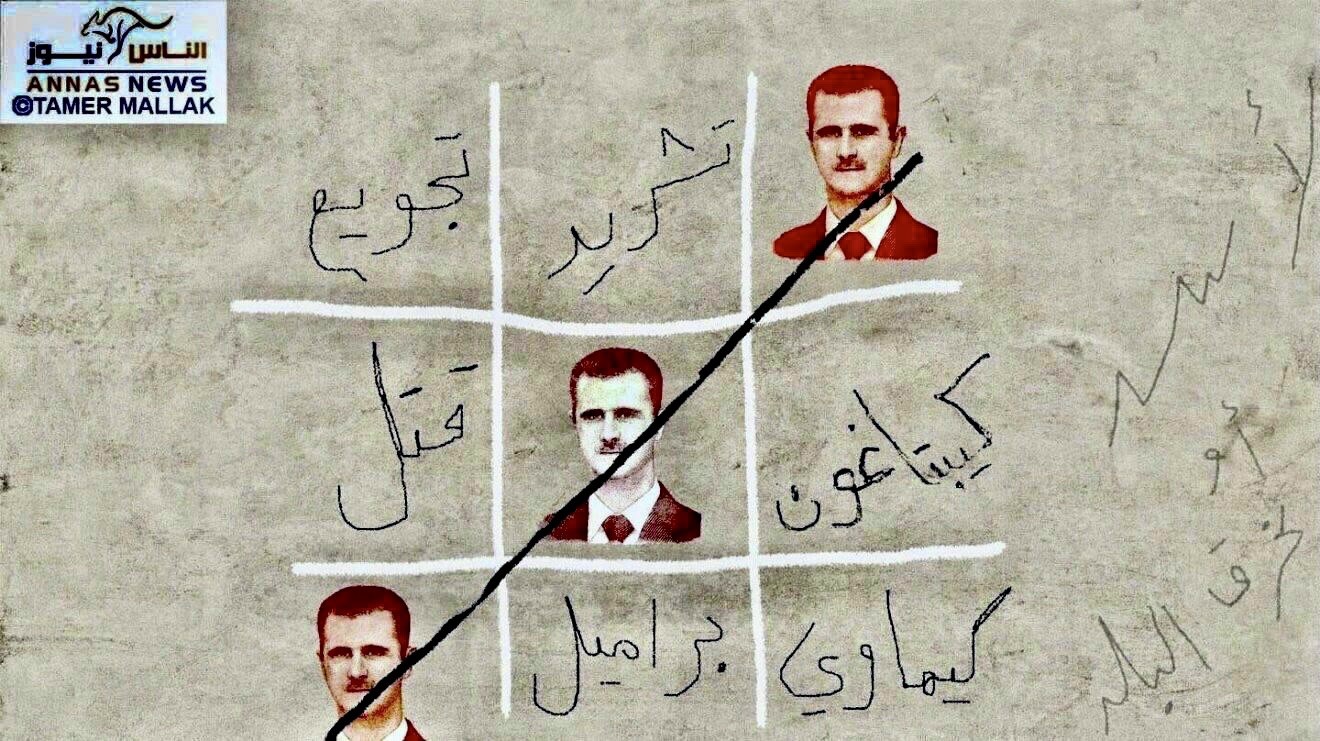

في قيامه بواجبه الإنساني، الذي ألزمه به صديقه أيمن، تتصارع في وجدانه صورة اللاجئ التي عرفها في بداياته، والتي يشتبك فيها الفلسطيني مع المصري والمسلم مع المسيحي، وصورة هذا اللاجئ السوري الذي تقاذفته الأمواج بين قارات أربع، وحدود سبع وخمسين دولة، لقد بذَّ السندباد البحري في تطوافه القسري، وها هو ينجو من فرع المخابرات في سوريا ليتلقفه ثلاثة وعشرون فصيلاً مسلحاً،يحكم عليه أحد قضاتها الشرعيين بالموت، ثم ما يلبث القاضي أن يموت بقصفٍ عابر، لينجو منهم فيقع ثانية في قبضة فرع أمن آخر.

هذه الرحلة الطويلة التي عاشها الشاب السوري غياث، قبل أن يعثروا عليه وحيداً ميتا في بيت من بيوت لندن، كانت ضرباً من ضروب مقارعة المحال، هذه المقارعة التي لا يرتكبها إلَّا اليائسون، فقد حفر بيديه نفقين للهروب، واحداً من فرع الأمن الذي اعتقله، والثاني للفرار من سجون المعارضة المتعددة، وكأن لويس قد وصل إلى ما وصل إليه الملايين من السوريين، بأن الشطر الأكبر من فصائل المعارضة، لم تنجح في أن تكون شيئاً مختلفاً عن بنية النظام، لم يكن هروب الشاب السوري غياث طلباً للمجد والعلا، إنما كان فراراً من جحيم بلاده، وفراراً من موت محموم ومحتوم، يأتي كلَّ يوم على مئات الشباب.

هذه الصورة الغرائبية التي تنتمي إلى أدب اللامعقول، أكثر مما تنتمي لأدب الأزمات السياسية، بات لدى السوريين ومن يعرف حياتهم عن قرب، أمراً غاية في الواقعية والحدث العادي المتكرر.

“دع الموتى يدفنون موتاهم” إنجيل لوقا

هكذا يستهل الروائي المصري شادي لويس صفحات روايته، لنمضي في ردهات الموت والفرار من الموت، وربما التوق إلى الموت، في عالمٍ متهالكٍ يعاني فيه الأحياء أضعاف أضعاف ما يعانيه الموتى.

منعرجات رديئة في عوالم اللاجئات، حيث محطات لا تنتهي من الانتظار، انتظار للخلاص من جحيم البلد، انتظار الوصول إلى البلد المنشود، انتظار الحصول على القبول الأوَّلي، انتظار نتائج المراحل التي لا تنتهي، انتظار الانتقال لسكنٍ دائم، انتظار الحكم وانتظار الاستئناف، انتظار موت الزوج الذي لا يتوقف عن ضربها، تعرض مستمرٌ للتعنيف على يد ابنها، عزلة هي أقرب لحالة السجن، وأخيراً في حجرة صغيرة بمصح عقلي.

كل هذا بعض ما تعانيه مئات الألوف من اللاجئات، في بقاع شتى من هذا العالم المضطرب،

يثقب صمته صوت الرجل الذي يقف في مقبرة “رأس الراهبة”، جنوب لندن، يؤكد له “إنَّ مئات الغرباء يموتون وحدهم كل عام”، ليس في لندن وحدها ففي إسطنبول وبيروت، وعمان وباريس وامستردام، هناك آلاف السورين واليمنيين والعراقيين واللبيين والمصريين، وغيرهم كثير ممن يموتون ولا يجدون من يشيعهم، أو يحمل نعشهم أو يمشي في جنازاتهم.

لا ينسى شادي لويس أن يبهرنا بوصفه للأحياء اللندنية والمحطات الأساسية في الحياة اليومية هناك، فينقلك من الوايت شابل والهايد بارك، الإيقاع البيروقراطي القاسي، الذي يصبغ الحياة هناك، والذي يشكل سوطاً تجلد به المدينة الوافدين الجدد إليها، كيما تصهرهم في بوتقتها.

لا يستطيع النص إخفاء طبيعة “شادي لويس” كاختصاصي نفسي يعمل في لندن، لأنك ستجده يطل عليك مراراً في تحليله لشخصيات روايته ومقارباته لها.

تستحق هذه الرواية الاهتمام، فهي بالإضافة إلى بنائها المتماسك،وسرديتها التي تضع الحزن والمعاناة الإنسانية في إناء جميل، يحبب إليك المضي قدماً، رغم وعورة المسلك، وهي تعنى بعالم المهمشين، المنسيين، المهملين، وهو عالم من ضحايا العسف الإنساني المستمر، سواء بصورته الوحشية “نظام قمعي، فصائل مسلحة” أم بصورته البيروقراطية التي تدهس إنسانيتهم وفق قواعد فولاذية مموهةٍ بطبقة مطاطية ناعمة وملونة.

وفي تدقيقنا لهذا العالم بشطريه المختلفين “الشمال والجنوب” سنكتشف أنَّ المشترك بين هذين العالمين أكبر بكثير مما يفرقهم، وأن العناء الإنساني ينبع من هذا العالم بمجمله، وهو جزء من طبيعة وتاريخ الإنسان على هذا الكوكب المضطرب.

على خط جرينتش شادي لويس تقع في مئتي صفحة من القطع المتوسط طباعة دار العين للنشر 2020