ميديا -الناس نيوز ::

أصوات المدينة: في أزقةِ الشام التي صارت “مملّة بعد أن تعرّضتْ للتشوّهات”، يمشي الفنان التشكيلي، فادي يازجي، ليسرق “وجوهَ الناس في الطرقات، أولئك الذين أصابهم الألم والهم والتعب والأذى، وركام التاريخ المتراكم”. وحين يصل مرسمه يقذف ما تراكم في روحه “وسط المساحة البيضاء الفارغة”، حيث “المواجهة… هي تماماً لحظة انتحار” في البلاد التي تعيش “المأساة بإفراطٍ، كلّ يوم”، ليرسمَ وجوهَ أهل البلد، “وجوهاً تسير وهي تائهة، في / ومن الفراغ”. لم يلتزم يوماً مع مؤسسة أو حزب، أراد أن يبقى حرّاً إلّا من تحطيم تابوهات المجتمع. ولا شيء ينقذه من الموت سوى “الضوء النقي” الذي يجعله يتخطى “الواقع بصورةٍ نسبية”. في هذا الحوار، نسافر مع فادي يازجي في “ذاكرة الفن، إلى رائحة خبز الطفولة، ومع خطوطٍ لا أعرفُ إلى أين تتجه، وكيف ستنتهي”.

27 أيار 2024الصورة الأصليّة من تصوير المصوّر البحريني أكبر حسن.

فنان تشكيلي سوري، أقام العديد من المعارض داخل وخارج سوريا، يهتم ويكتب عن الفن التشكيلي.

في الرسمِ، كما في الحياة، تَصحُّ المغامرة، بتأملِ عبارةٍ، كتبها «جان جينيه»: “ليس للجمالِ أصلٌ آخر سوى الجرحِ المتفرّد، المختلف بالنسبة لكلِ واحدٍ، المُختبئ أو المرئي، الذي يكنُّه كلُّ إنسانٍ في نفسه ويحفظه في داخله، ويرتدّ إليه حينما يريدُ مغادرةَ العالم إلى عزلةٍ مؤقتةٍ إلّا أنّها عميقة”. جرحٌ معزولٌ ومنعزلٌ، يستنطق وينصت لصوتٍ كسرته المسافات. ثمّة حقيقة وحيدة، تُنعش خلايا الفن، وهي: “الإنسان وشوقه الأبدي لتأكيد ذاته وإنقاذ نفسه كي لا يظل في متاهات الحقيقة الموضوعية”. بدءاً من هذه المقاربة، نموذج الوضعية المتأزمة، ننجذبُ لحكايةٍ، في محاولةٍ لفتحِ حوارٍ فنيٍّ آخر. آخر، لأنّ هناك آلاف الوجوه تروي قصةً عصيّةً على التحرير والتحوير. ويبدو السؤال الأبرز، كيف لآلاف الوجوه أن تُرسَم من وجهةِ نظر فنان؟

لن يشك المتأملُ في كائناتِ فادي يازجي في أنّه قد سَنَّ أسلوباً تعبيرياً للجرحِ المتفرّد، بالخطِّ واللونِ، وبالطينِ، فإذا هو “السهل الممتنع”، بحيث يبدأ العمل كما يحسًّ، وينتهي منه كما يشعرُ، من دونِ ابتداعٍ ولا ادّعاءٍ.

في مرسمه، يتشظّى فيه القديم والحديث، وجهٌ يتمرّس على الصمتِ وآخر على الكلام. وخطوطه خرائط في العتمات، لا تعارُضَ بين هندستها “الغرافيكية” ومجد الذكريات والآثار العالقة. والطين، ملحمة الحي، تختبر الكتلة والفراغ بأثرِ المتاهِ، مادة من ذاتِ المكان، تتواشجُ مع المعيش والمتخَيِّل والرمزي وهيئة للخراب.

في هذا الحوار، المهموم بالقلق، انشغالُ من يسأل، وانهمامُ من يجيب لنداءِ جرحٍ لم يتخثّر، من سعةِ الألم. في أعماله، لا تبرز الوجوه وحدها، بل وكأنّ معها كامل حياة الأشخاص، بألوانهم وروائحهم، وأصواتهم، ويرعفون بهدوءٍ في قاعٍ مُعتمٍ، بعضهم خفيفو الوزن إلى درجةِ أنّهم يتطايرون كالرماد. وكلّ هذه ينقلها فادي بصورةٍ تُوحي أحياناً بأنّهم لم يكونوا يريدون الهلاك، وإن كان، فموت بهدوء.

كيف تُعرِّف نفسك؟

بدايةً، يُخيَّل إليَّ، أحياناً، أنّ بيني وبين “أكاكي أكاكيفيتش” في قصة “المعطف”، لغوغول، شَبَهٌ. طبعاً، لا بالمعنى الحرفي، بل بوصفه استعارة أتصوّر بها سلوكي: أنا رجلٌ عاديٌ يعيشُ في مدينةٍ لا تتنكرُ لضياعها وبؤسِها، يستيقظُ باكراً، ويحلقُ ذقنه، ويسقي نباتات المنزل، ويحبّ عمله بشغفٍ وبلا ضجة.. إلخ. مع إضافةٍ فنية فاتنة، وهي عندما أنوي الرسم، أرى روحي تُقذفُ وسط المساحة البيضاء الفارغة، أو في فراغِ العمل النحتي. وبخصوصِ العلاقة مع العالمِ والمكان، أجدني مُنصهراً. وحده الضوء النقي يجعلني أتخطى الواقع بصورةٍ نسبية.

أعودُ إلى البدايةِ، الأصل، من مرمريتا، وبحكمِ عمل والدي أقمنا في اللاذقية. كانت طفولتي، عادية، أذهبُ إلى المدرسةِ كلّ يومٍ. وأعترف أنّني لم أجد المتعة الكافية، كان في داخلي صمتٌ عميقٌ لا يشبه الواقع.

أثناء ذلك، وربّما في الصفِ الثاني، بدأتْ فكرةُ الرسمِ تستحوذُ عليَّ. وعندما أنهيتُ دراستي الأكاديمية، كنتُ أرسم في الليلِ وأبقى حتى الصباح، وكانت والدتي تمدحُ رسوماتي، ثم تغلقُ الباب لأنام، رغم أنّها كانت ضدَّ فكرة النوم نهاراً. لهذه الصورة نصيب من لذّةِ الخيال، أستعيدها دائماً بكاملِ طاقتها العاطفية النابضة، وكأنّني أنمو بها، وأعيشُ عليها. صورة ساطعة لا تغيبُ عن وعيي.

عموماً، كان انشغالي بالرسم مُرَحَّبٌ به من قِبَل الأهل. لم أعاني من هذا الجانب، بل كان الكلُّ يهتمُ بي، ضمن الإمكاناتِ المتاحة. وكان أخي الأكبر ميّالاً إلى الرسم، ويحلم بدراسةِ الفن أكاديمياً. هذا الجو بدا يشبهني، أي مزيجٌ تراكميٌّ من مؤثراتٍ عفويةٍ وعوامل اجتماعية خاصة ستتداخل فيها دراستي الأكاديمية بالخبرات اليومية، لتنتجَ لاحقاً صورةً فنيةً قابلةً للتشكُّل، في لوحةٍ أو منحوتة.

من أعمال فادي يازجي.

إلى اليوم أسافرُ في ذاكرةِ الفن، إلى رائحةِ خبزِ الطفولة، ومع خطوطٍ لا أعرفُ إلى أين تتجه، وكيف ستنتهي. لكن يكفيني ذاك الإحساس المًشع، وهو يُلهب خيالي على الدوام، ويُشعرني بالتوازنِ الدائم.

هكذا كانت طفولتي، عاديةً، وبلا مواقف مثيرة وبصمات مميّزة. ولكن، كان التمرّد الوحيد (بحصر المعنى) هو أن أحطّم بالرسمِ تابوهات المجتمع. أضف إلى ذلك، أنا حرٍّ، بمعنى، لم ألتزم في حياتي مع مؤسّسات الدولة، ولا مع الأحزاب. آتي إلى المرسم حرّاً وأتركه وأنا حرٌّ. أرسمُ ما أريدُ، ولا أفكر، للحظة، فيما إذا كان العمل يُباع أم لا.

أعملُ كلّ يومٍ أشياء أحبّها. هي “مذكرات يومية”، لكن في داخلي شعور دائم بعدم الرضا، وأيضاً، لا أهادنُ عملي. أستخدم مواداً كثيرة ومختلفة، لأُطوِّر شخصياتي، أو ألغيها، ثم أرسمُ عليها مجدّداً. ويبدو لي، في هذه الفترة، صعوبةً في التعبير عمّا في داخلي، ربّما السبب هو البحث عن شيءٍ جديد. ليس لديّ فكرة “أنا فنان”، كما لا أُضخّم صورةَ الفنان النمطية.

في المقابل، أنا من الأشخاصِ المنظمين في حياتهم: ألتزم مع بيتي وعائلتي، بالشكل الذي يُرضيني. ومن عاداتي أستيقظ باكراً، وبعد الانتهاء من الأعمال الصباحية المعتادة، أذهبُ إلى مرسمي / أو مختبري، وفيه أبحثُ عمّا في داخلي، بين يوميّاتي وذاكرتي، ثم أُطلقُ ما يخرجُ في فضاءٍ فنيٍّ جديدٍ.

منزلك في دمر الحديثة، ومرسمك في دمشق القديمة، كيف تُوازن بين مكانين مختلفين؟

بطريقةٍ أو بأخرى كان الخيارُ الوحيد: استأجرتُ في مشروع دمر بعد أن تزوّجت، وصار عندي أولاد، وبطبيعةِ الحال فقد كنتُ أرغبُ بمنطقةٍ بعيدة عن المركز، ومنعزلةٍ، وتتمتّعُ بهواءٍ نقي، فكانت مشروع دمر.

أمّا المرسم، فحكايته كانت صدفة. استلمته عام ١٩٩٨ وقمتُ بترميمه، إلى أن عادت إليه الحياة ثانية. وبوسعي أن أتذكر حالته الأولى: لا باب، ولا شبابيك، والجدران مهترئة، ويكادُ كلّ شيء أن يكون حطاماً. ولكن، لو كان هذا المكان، بفراغاته وضوئه، في صحراء لأخذته.

منذ بدايةِ الأحداث وخلالها، صارَ المجيءُ إلى المرسم صعباً جدّاً، بسبب المظاهرات، ثم القذائف، لاحقاً. كانت السنوات الأولى مرعبة. والحق يقال، صارتْ الشام القديمة مملّة بعد أن تعرّضتْ للتشوّهات، لكن البقعة الصغيرة (المرسم) ظلَّت متنفسي وعُزلتي. كما ترى، حارة في قلب حارة حتى الوصول إلى فناءِ المكان، حيث المرسم، ولم يراودني التساؤل بشأن وضع علامة تدل على وجودي هنا.

إنّي أحاولُ شيئاً فشيئاً أن أروي لك قصاصاتٍ من سيرةِ المكان، ومن سيرتي. أذكر نقطة أخرى، وهي “المشوار”، أيّ المسافة التي بين المنزل والمرسم، وأقطعها، أكثر الأيام. هكذا، يبدأُ نهاري لينتهي، وينتهي ليبدأ من جديد، ولا أخرج عن هذا النسق اليومي إلّا للضرورة.

هل من إضافةٍ أخرى عن هذا المكان؟

عطفاً على ما ذكرتُه، هو جزء من حارةِ اليهود. كان مُلكاً لشخصٍ مسيحي دمشقي، هاجر إلى أمريكا بعد أن سلَّمها لشخصٍ يهودي يعمل في النجارة. طبعاً، كل هذا عبر عقود متعلّقة بـ”أملاكِ اليهود الغائبين والفلسطينيين اللاجئين”. المهم، كان المكان عبارة عن “خان”، وقد وُضِعَ في مزادٍ، واستطعت أن أحصل على جزءٍ منه: هذه الغرفة الكبيرة كما ترى: مرسم، من حطامِ بناءٍ قديم، عاش صراعه بين التدمير والترميم.

أرى وجوهاً بين الحياةِ والموت، متى بدأت تُفكِّر بها (رسماً)؟

القصة تراكمية واستمرار للتاريخ العام والخاص، وأضيف إليها تأثير الفنانين عليّ، أمثال مروان قصاب باشي، فاتح المدرس، إلياس زيات، ميلاد الشايب، محمود حماد، نصير شورى، ونذير نبعة. والأهم من ذلك، هو أنّ في أيامنا، لا يمكن أن تصرخ بصوتٍ عالٍ، أو تقول ما تريد، فكان الوجهُ بذهوله وصوته الذي لا يرْعدُ فيه، طريقةً للتعبير عنه، وبه.

من أعمال فادي يازجي.

هل تعتبر هذه الوجوه هي هُويّتك وحقيقتك؟ أم هي وجهك في وجوهِ آخرين، التي تولد في وجدانك، ثم لا مجال إلا أن ترسمها بهذا الشكل؟ أراها متعبة، أحياناً، ومجروحة ومقهورة، أكثر الأحيان.

بالنسبةِ لي، أعيشُ على هذه الوجوه، كما أعيش على هذا الضوء (يشير إلى ضوء الشمس). هذه وجوهُ أناسنا، وأراهم كلّ يوم. وأزمة الناس هي أزمتي، بشكل أو بآخر، مهما كانت حالتي المعيشية. أمشي فأسرقُ وجوهَ الناس في الطرقات، أولئك الذين أصابهم الألم والهم والتعب والأذى، وركام التاريخي المتراكم. هي وجوهُ أبناء البلد، أي ليست مستوردة، كأن أرى وجوه السواح وأرسمهم، لا. إنّهم أناسي، ويمسونني، وينتمون لي. وهذا ما يجعلني أشعرُ بالالتزام تجاه نفسي، وتجاههم، وتجاه المكان. لهذا، تخرجُ الوجوه من غير تكلُّف، ودون أن أفكر بهم (رسماً) من قَبل. هي عملية غذاء وتغذية داخلية، تدخل عند/ وفي اللاوعي، وتخرجُ أثناء التجريب، وبالتقنيات التي أستخدمها.

حسناً. في برنامج “نوافذ”، قبل حوالي إحدى عشر سنة، قلت: أقتل شخوصي لأخلقهم.. وأضفتَ: تُجرِّبْ. سؤالي هو، كيف تُجرّب القتلَ والخلْق في آنٍ معاً؟ هل صار الموتُ عبارة عن محفّزٍ للبحث عن الشكل الفني واستثماراً له؟ أم صار الدليل على مفارقةِ الوجود، والعجز الإنساني. واسمح لي بهذا التناص: “الموت عصيٌّ على التصوير والتشخيص والتمثيل”. حالاتُ كثيرٍ من الموت لا تدل إلا على انهيار الإنسان.

أعني القتل بالمعنى الرمزي، وليس الجنائي..

أعلم المعنى الذي تقصده..

إذن، فعمليةُ القتلِ تأتي لخلقِ هذا الشخص بتماهٍ أخلاقي أكثر أناقة من التناولِ السابق في الأعمال. ثم إنّ حاجتي لتوثيقِ هذا الشخص (الذي هو أنا، وهو الآخرون، وهو المكان) محاولة لتجريده بشكلٍ “ملامحيٍّ”. موضوع الموت (في الرسم) تملَّكني، بحيث لم أستطع الخروج من الموت البيولوجي الذي جرى في هذا المكان، حتى الآن.

شاركتَ في معرضِ “متاحف في المنفى”، في مدينة مونبلييه الفرنسية، الذي ضمّ متحف تشيلي، معرض سراييفو، المتحف الوطني الفلسطيني. حوالي ثمانين فناناً، من ثلاثين جنسية.. ألا تعتقد أن هذه التسميات المكانية لا تفيدُ بلاداً منكوبة، ولا تعطي معنى لحياة المنكوبين؟

كلُ فترةِ الحرب كنت أُكذِب على نفسي بأنّني طبيعي، وكذبتُ، مرّة أخرى، عندما كنت أنفي أنّني أعيش في منفى هذا المكان. لذا صارتْ فكرةُ المتاحف تُقلقُني، لأنّها ليست صحية ولا حقيقية. المتحف الحقيقي والحي تجده عندما ترى جدراناً رسمَ عليها أحدهم قهره وغضبه.

المتحفُ بالنسبة لي هو العمل الفني المُعاش بشكلٍ يومي، ربّما هذا الكرسي الذي رسمت عليه رسوماتي ويستريحُ عليه جسدي. أو هذه “المخدة” التي تتكأ عليها الآن، وعليها رسوماتي أيضاً.

هو أن أسكن اللوحة وتسكنني، بلا تأسيسٍ أو تأطير. أن أرسمَ على “الخبز” الذي سيموت وينتهي، كما سأموت وأنتهي، وكما ينتهي كلّ شيء.

أحبُّ أن آخذ كلامك نحو سمةٍ بارزة في لوحاتك ومنحوتاتك، وهي تأثرك بفنون الحضارات القديمة، فهل استيحاءُ التراث يمكن أن يشكِّل الهُويّة؟

التراث هو واحدة من الركائز التي دخلت حياتنا. لكن استحضاره بالمعنى الحاضر لا يبني الثقافة ولا الفن، هو ثقافة موجودة أصلاً، وبالتالي، ليس مطلوباً استحضاره، وتوثيقه، بالنسبة لي التراث يعني معرفة تداعياته على البشر.

في أكثر لوحاتك، ومنها يوميّاتك المرسومة، ثمّة شعور عميق بالعزلة ومحوٍ للمكان بمفهومه الفني، لماذا؟

العزلةُ بالنسبة لي منجم. كيف عندما تكون الطاقة ضعيفة، وتريد أن تحمي “ما تبقى”. والمكان عندي هو بقعة بيضاء صغيرة في داخلي، هي بقية “ما تبقى”. بقعة لا علاقة لها بالسلطة، ولا بالعائلة، ولا بمفهومِ أيّ أحدٍ. فقط، تجعلني أستمر، لأنّها الفسحة الوحيدة المتبقية لي في هذا المكان السائل.

هل يمكن اعتبار عزلتك طبعٌ أم تطبُّعٌ؟

كلاهما. لماذا؟ لأنّك، وأنت تسألني، أحسست أنّ لي جناحين، واحدٌ له علاقة بفكرةِ الانتحار، والآخر له علاقة بفكرةِ الواقع والوجود والالتزام الأخلاقي تجاه العائلة وتجاه الناس. والثاني، الفكر التراكمي المأخوذ من الدين والمجتمع، فلا يجعلني مزاجياً، بل ملتصقاً بالأرض. هذان الجناحان أو النقيضان، يجعلانني أعيش بين شخصٍ انتحاري يبحث عن التوازن مع عملي/ الفن، حتى لا أصل إلى مرحلةِ العدم واللاجدوى، وبين الواقعِ الذي يعيدُ تَهْيئتي من جديد.

من أعمال فادي يازجي.

ماذا تعني بالانتحار؟

الفن بشكلٍ يوميٍّ انتحارٌ، وطاقة في الوقت ذاته. صراعٌ على مدارِ الساعة بين الفنان وبين الزمن الهارب والأفكار المتضاربة والجسد المُنْهَك. وربّما من ذلك أتصوّر ضرورةَ وجودِ المسافة الممتدّة بين منزلي ومرسمي، مسافة يخترقها الحلم والصمت، والتوازن الذي بتنا نفتقده، يعودُ إليَّ شيئاً فشيئاً.

الانتحارُ البيولوجي لا يمكن تحقيقه بسبب خوفي وجُبني والتزاماتي الاجتماعية والأخلاقية.

تبدو صريحاً وواضحاً جداً في مثل هذه الفكرة المُريبة!

لا أخشى الاعتراف، وهذه حقيقة. ثم ليس عندي ما أخفيه. لكن، دعني أُؤكّد على نقطةٍ سابقة: لديّ خوف وضعف يمنعانني من السعي نحو تحقيق الانتحار بشكلٍ فعليٍّ. الإقدام نحو هذه الخطوة ليس بالأمر السهل والساذج. نقطة أخرى وهي: أثناء المواجهة مع المساحةِ البيضاء، هي تماماً لحظة انتحار. أما وضع الألوان فمن الخوف الذي يسود الفنان، وربّما يغدو الهروب ممكناً من الساحة، أعني، من اللوحة البيضاء والفارغة.

نقطة ثالثة: ما يجعلني ألغي كلّ ما يتعلّق بالمزاجية، وأن أكون متوازناً وأخلاقياً (قدر المستطاع) مع الفسحةِ الوحيدة المتبقية لي/ أو ما أسميها بالبقعةِ البيضاء، هو التزامي تجاه الآخرين. لهذا لا يحق لي اللعب بمصيري.

حسناً، لو تجيب عن الشق الثاني من السؤال، أعني محو المكان الفني..

يخطرُ في بالي قصة عشتها: كنت في المتحف البريطاني، وفي القاعةِ الأولى، ثمّة لوحة روليف (نحت بارز) اسمها رحلة الصيد الأشورية. هل تعلم ما الإحساس الذي انتابني؟ كأنّ النحات الذي نفذها يعمل مثلي! ربّما في هذا الإحساس شيء من السذاجة، لكن ما أريدُ قوله، هو أنّ المكان امتدادٌ لا نعرفه. بمعنى، عندما وقفت أمام الروليفات أحسستُ أنّني أُكمِّل عمل أولئك الفنانين، في الماضي. وبدقةٍ شديدةٍ، زمنٌ وفضاءٌ واحدٌ نتحقّق فيهما.

أمّا بشأن هذا المكان (المرسم)، ففيه أستعيدُ توازني، إضافة إلى عناصر أخرى، كضوءٍ تعوزه العتمة، وعلاقات إنسانية، والأشجار التي سأشبهها بعد زمن.

تتميّز أعمالك الفنية (رسومات ومنحوتات) بشيءٍ من الخصوصية، على مستوى الرؤية الفنية، والمفاهيم الجديدة، وطريقة تقديمها، حتى يُخيَّل إليّ كأنّها تعاويذ وتمائم كانت منسية. كيف يمكن تذوقها فنياً وجمالياً؟

نعم. هذا «المطربان» أو الوعاء الزجاجي (يشير إليه)، يحتوي على جماجم العصافير، جمعتها أثناء فترة الحرب. مثل هذا العمل يًذكِّرني بالعلبِ الزجاجية التي تحوي المكدوس أو الزيتون.. إلخ. أريدُ أن أقول، كأنّنا نعيش على هذه الحال وبهذا الشكل. تجارب المطربان والصناديق تجعلني أهربُ من نمطيةِ الفن السوري، ثم إنّها تتوافق مع حالتي النفسية والرمزية والبصرية. مثال آخر، هذه المجموعة (يشير إليها) عبارة عن أشخاص مصلوبين، والصلب هنا منفصلٌ وبعيدٌ عن السياق الديني، ومتصلٌ وقريبٌ من “صلبنا” اليومي والوجودي، في هذا البلد.

بالمختصر، هي مفاهيم بدت تتماهى مع أحوالي النفسية، ومع المكان والزمان.

من أعمال فادي يازجي.

لنقف عند فن النحت. متى بدأتَ به؟ وكيف تُفَرِّقُ بينه وبين الرسم؟

أولاً، اختصاصي النحت. وثانياً، لهذا المكان الفضل في عودتي إلى النحت. أتذكَّر، بعد عشر سنوات من التخرّج، كنتُ أعيش في ملحقٍ صغيرٍ، بمنطقة “القصور”، ثم مثله بـ”العباسيين”، فكانت ممارسة النحت صعبة، وقتذاك.

ثم إنّ رسوماتي هي منحوتات مرسومة، من حيث اللون والكتلة. و”الروليف” جزءٌ من النحت، ومن أشخاصي. والانتقال من الرسم إلى النحت، وبالعكس، يجعلني أخلق شخصاً ثالثاً، فأقوم بتخطيطه وتطويره كما أفكر وأشعر.

قال النحات جياكوميتي، “ما أريد أن أنحته ليس الإنسان، بل الظل الذي يتركه خلفه”. أنت ماذا أردت أن تقول؟

أنْحَتُ، عندما أريدُ أن أزرعَ جملةً حقيقيةً بصرخاتٍ مدوّيةٍ، وأستخدم مادة البرونز، حتى تبقى هذه الصرخة تنقل أنينها على مدى مع الأيام.

لماذا دائماً التعبير عن الكائن والممكن؟ وبشكل آخر، لماذا لا توجد حساسية جديدة لمتخيَّلٍ مختلفٍ وجديدٍ؟

أرسم يوميّاتي، ولم أفكر أن أُعبّر عن المأساة السورية مثلاً، بالشكل الساذج أو الادعاء الزائف. رسم الصحن والرأس المقطوع يظهر (بشكل أو بآخر) في كلِّ أعمالي، لأنّها وجبتنا اليومية. ثم إنّ المأساة لم تكن آنية، بل هي قديمة ومستمرة. نحن واقعون في حفرةٍ تتمدّد كلّ لحظة. لذا، ففكرة المأساة لم تُتوّجها الحرب، كانت الحرب صورة لاحقة، بفضاحتها وفظاعتها. من هنا، أقول: نعيش المأساة بإفراطٍ، كلّ يوم.

أنجزتُ عملاً نحتياً، وهو عبارة عن قدميِّ عصفورٍ وغصنٍ، فقط، هذه حقيقتنا، وحقيقة الذين قُتلوا، وأقدامهم هي ما تبقّى منهم. إنّها المأساة، بصورةٍ أخرى.

ربّما علينا أن نسترجع ما كتبه ممدوح عدوان بحق لؤي كيالي: “نحن في حاجة إلى الجنون لكشف زيف التعقل والجبن واللامبالاة، فالجميع راضخون: ينفعلون ويفرحون ويضحكون ويبكون ويغضبون بالمقاييس المتاحة، ولذلك ينهزمون بالمقاييس كلها، ولا ينتصرون أبداً. بغتة يجن شخص، يخرج عن هذا المألوف الخانق فيفضح حجم إذعاننا وقبولنا وضعف أحاسيسنا، يظهر لنا كم هو عالم مرفوض ومقيت، وكم هو عالم لا معقول ولا مقبول، كم هو مُفجع ومبكٍ، وكم نحن خائفون وخانعون.. جنون كهذا شبيه بصرخة الطفل في أسطورة الملك العاري..”. وعليه، أسألك: ألا تجد أنّه من المُخزي أن نمنحَ التعبير الفني قيمةً ليست بمستوى الفظاعة في الواقع؟

تماماً، لأنه فعلاً لا شيء بمستوى فظاعة الواقع، ولا أحد يمتلكُ الطاقة الكافية للحديث عمّا حدث ويحدث من ظلمٍ وفقرٍ وأزماتٍ وتلوّثٍ وموتٍ وفقدان.

يبدو أنّ الحرب استوطنتك، وهيمنت على جوانب من تجربتك.

بالتأكيد، وعملي الفني هو توثيق للوجع السوري، هو الصرخة الوحيدة فعلاً، فعلاً. ولقد زرعتُ فيه ذروة جرأتي. وبعد هذا، إن شئت، قلتُ: أُعوِّلُ على المتلقي الذي يعيش الوجع ذاته، ويصرخ الصرخة ذاتها.

تعتقد أن لدى المتلقي كفاية بصرية لفهم ما وراء أعمالك؟

الكلُّ عاشَ الحرب بشكلٍ يومي، وأنا واحدٌ من الكل. ولا أخفي سرّاً إن قلتُ: كنت أُكذبُ على نفسي، عندما كنت أقول إنّا لا نعيش الحرب، ولمّا كنت أرسم، أو أصنع صحناً وأضع فيها الملاعق والشُّوَكَ والسكاكين بمقابض حادة مع جماجم العصافير، اقتنعتُ في هذيان: “إنها الحرب”. ودائماً، دائماً كانت رياح الحرب تخنقني.

لم أكن في يومٍ من الأيام متفائلاً. والحرب تتمة السيرة أو (كمالة الطبخة) بكلامٍ عامّيٍّ. في كلّ أعمالي، من البداية إلى هذه اللحظة، تجد التهميش والتهشيم، وترى وجوهاً تسير وهي تائهة، في/ ومن الفراغ.

مجازاً، نعتقد أنّ الحرب انتهت منذ ٢٠١٨، وإن انتهت، فجماجمُ العصافير وسط الصحن مزيجاً من كلّ الأشياء، ويَسْتَعِرُ لهيبها أثناء الرسم أو النحت.

من أعمال فادي يازجي.

أفهم من وضعية الجماجم وسط الصحن أنْ لا أمل في/ ومن المكان المعادي؟

أكيد، ومن دون شك.

هل تعلم، لم يعدّ لديّ إيمان حتى بالمكان. بل لا أعتقد أنّ باستطاعة المكان أن يُخبّئ أطيافنا، ولا أن يحكي حكايتنا… ولا أن يحفظ لوحاتي. أعرف أنّني أعيش عبثيةً فظيعةً: مصيرُ لوحاتي مثل ما حدث بلوحاتِ فاتح المدرس، ومحمود حماد، ونذير نبعة. أمرٌ مرعبٌ أن تتخيّل كيف يُمحى المكان. هذه هي المأساة التي أحكيها في منجزي، ومنجزي بدوره يحكي كم أنا محبطٌ وحزينٌ في دوّامات لا تهدأ.

خالد خليفة: لستُ حارسَ المقابر لكنني حارسُ الأرواح

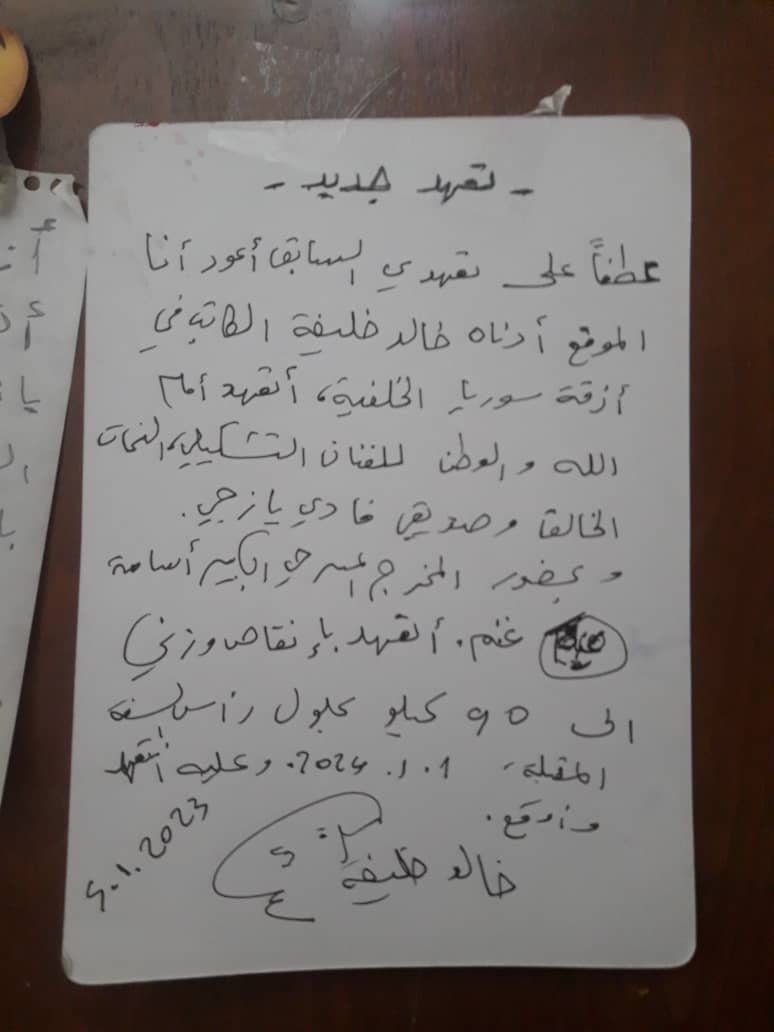

سؤالي الأخير. على يميني ورقتان بخطِ وتوقيع الكاتب والروائي في أزقة سوريا الخلفية “خالد خليفة”، يتعهّد، لك، أمام الله والوطن، وبحضور المخرج المسرحي “أسامة غنم” بإنقاص وزنه، بحلول ٢٠٢٤.. لكنه مات. حدثني عن نوع العلاقة التي جمعتكما، وهل رسمتَ/ أو نحتَّ وجهه؟

هذا هو الانتحار بعينه. لقد استطاع خالد بلاوعيهِ تحقيق الانتحار مادياً. تعارفنا في بداية التسعينيات، في مجلة “ألف”، حيث كان يكتب فيها، وأصبحنا أصدقاء. والتقينا في حلب عام ١٩٩٤، ومن ثم تعزّزت العلاقة عندما استقر في دمشق، عام ١٩٩٨.

كان كاتباً بوهيمياً وعبثياً، يشرب كثيراً ولا يلتزم بقواعد الصحة، رغم تعرّضه لمشاكل في الشرايين. ما أطيبه! وما أشدّ حبّه للأصدقاء، وحبّ الأصدقاء له!

لمّا تلقيت خبر وفاته، شتمته وغضبتُ منه، وسخطتُ عليه وعلى نفسي. ربّما كتب موته بيده، لكنه بموته آذى كلّ من أحبَّه. رغم ذلك، بقي موجوداً دائماً، لهذا تركتُ الورقتان في مكانهما لتبقى كلماته تُقرأ. أعرف أنّه لن يعود، ليقول لي: نْزِل وزني. أثناء وداعه الأخير لم أستطع الاقتراب من جثمانه.. بذلت كلَّ جُهدٍ لتحاشي لمسه. لقد كانت أعصابي مُضطربة من هذا الفراق الذي لا رجعة منه. لكنه ترك إرثاً أدبياً لا يُستهان به. ولعله بهذا قد حقّق غايته.

نعم، لقد رسمته ضمن مجموعة لوحات. وبالمناسبة، أهداني روايته “مديح الكراهية”، وكتب عليها: “هذه الكراهية التي تضخُ من جلودنا، إلى فادي، صديق الانتحارات المؤجلة، دوماً”.