خاص – الناس نيوز ::

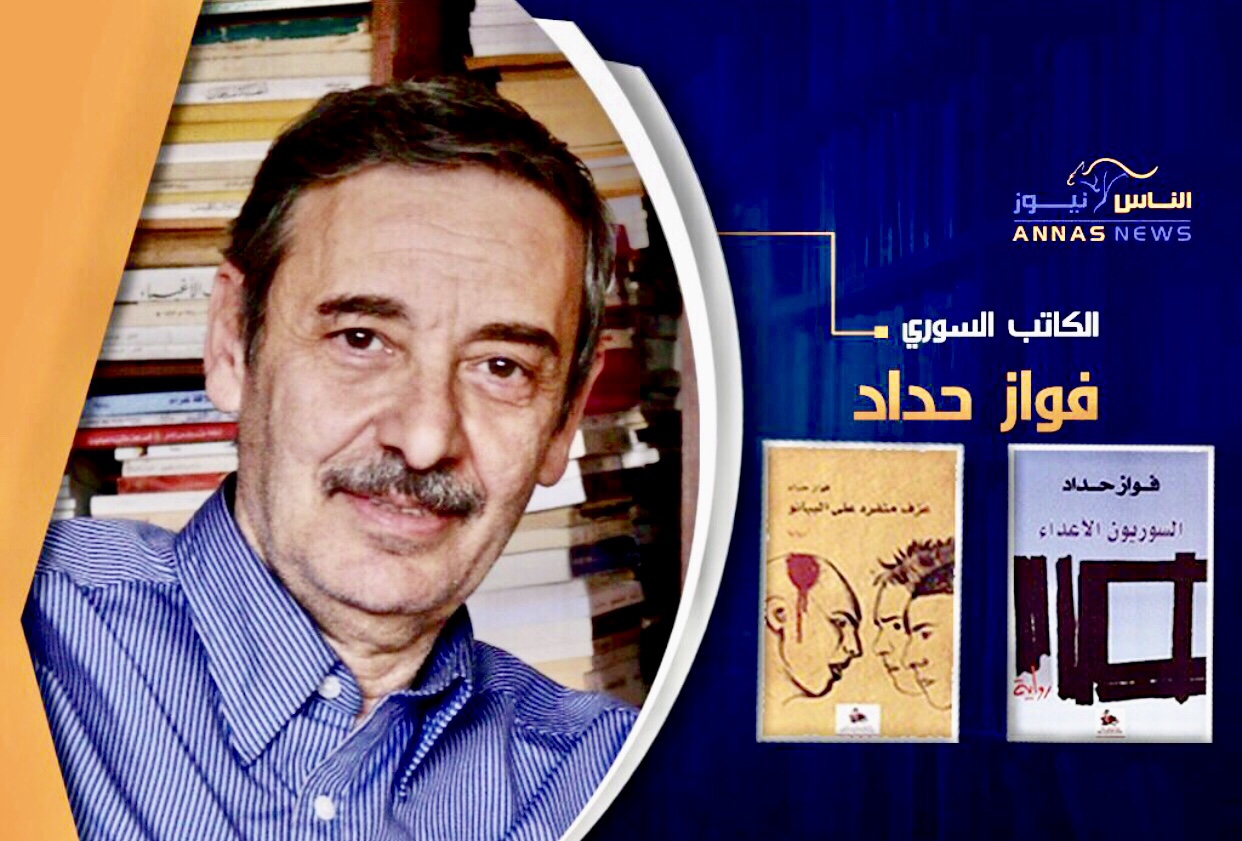

يرى الروائي السوري المبدع فواز حداد في مشروعه الجديد ” أنا الرواية ” أن الطموح أخذه إلى عالم الاكتشاف أكثر وأعمق ، ثم الغوص في عوالم البحث لمعرفة سبب لماذا الكتابة ؟

ويقول الكاتب الكبير إن تجربتي الروائية تطمح إلى البحث عما وراءها، إنها التجربة الحقيقية التي ذهبت بي إلى الكتابة، وربما كان في سؤال، لماذا الكتابة؟ البحث في أعماقها، ما جدد تساؤلاتي عنها من وقت لآخر، إذ ليس من السهل الإجابة عما سيتوالد عنه أسئلة تأخذ الكاتب إلى متاهة، قد يصرف الكثير من التفكير دونما جواب يرضيه، مع أنه لديه أكثر من دافع، لا أدري إن كان الإحساس بالمسؤولية، أو إدراك الواجب، مروراً بالدافع الأخلاقي أو الوطني، حتى لو كانت الكتابة لا أكثر من نزوة.

الناشر دار المحيط مشروع “أنا الرواية” عن تجارب الروائيين في العالم العربي. من الكتاب، مقتطف من فصل:

امتحان سؤال غامض

ويعتبر حداد ، وهو أحد ابرز الكتاب العرب في العقود الأخيرة ، أنه لا يجب إغفال المال أو الشهرة طبعاً، لكن يبقى الجواب محيراً، ربما اكتشفه بعد حين، أو تعرّف إليه، وتخفى عليه من أجل سمعته، فالشهرة الأكثر طلباً، لا يصح الاعتراف بها، بل الترفع عنها، لا يبحث عنها، بل تأتي إليه. فيذهب الجواب أو احتمالاته معه إلى القبر.

غالبا يبقى السؤال معلقاً. في الحقيقة، نحن نجهل عن أنفسنا أكثر مما نعلم، ونخفي أكثر مما نكشف.

ويتابع إذا أردنا جواباً، يتجاوز الفروقات السطحية. كما سأفعل، فليس مضموناً تماماً، وإن كنت أرجو أن تصلح كإجابة تخصني وحدي، ما دمت أنني أكتب عن تجربتي التي قد تتقاطع مع تجارب الآخرين، فالروائيون يعملون في فضاء واحد، خاصة الذين يجمعهم العصر نفسه، وإن ليس من الزاوية نفسها، لسنا من طينة واحدة، أو ننشد الهدف نفسه. كما من الأمور المحبذة، عدم توافقنا. الكتابة عالم متنوع، لا تحده حدود، فلماذا نجعله متماثلاً؟ نحن لسنا النسخة ذاتها.

أسوأ ما فعلته الأنظمة بمختلف أنواعها أنها أوجدت نماذج، أقرب إلى أنها واحدة، الأنظمة تكره التعددية، وتضع الثقافة تحت الحَجّر، وتعتبر الروائيين وغيرهم من المثقفين أنهم الكاتب ذاته، تمنحهم حرية الاختلاف، وتسمح بينهم بمنافسة بغيضة على الشعارات نفسها: كل المستقبل للبروليتاريا، أو الحرية الفردية أولاً.

ما يؤدي إلى تعميم أسلوب روائي نموذجي على أنه المعتمد، مع أن البروليتاريا وأبطال الحرية، يمتنعون عن الظهور في روايات تحمل وصمة الشعار الواحد، هم أيضاً متنوعون.

عادة، يحاول الروائي إرساء عناصر صلبة وإن شابتها المرونة في رحلته الروائية، يستهدي بها، وتبقى عرضة لتحولاته.

فالكاتب يكتب منفرداً، مع مجال تخييلي هائل، إن لم يتحرك داخله، فهو يعمل تحت سقفه، هذا بشكل عام، من دون استثناء كاتب في العالم، ويشملنا، ولو كانت ظروفنا شائكة وقاسية، ما يستدعي التأكيد على أمور قد لا تعني الكاتب في الغرب، ليس بسبب ما يفصلنا عنه من مسافات، وهي أقلها شأنا، لكن بما قد ينعكس على الكتابة، وهي أصعب وأعمق.

لو نظرنا إلى الثورات والحروب في بلادنا، لوجدنا الغرب ضالعاً أو طرفاً فيها، كذلك في السلام، ولو عن بعد.

العالم متشابك إلى حدود مذهلة رغم الحدود والحواجز وتعقيدات السفر واللجوء والدين والتقاليد والفروقات الثقافية، إنه عالم واحد. قد نزعم ما دمنا في مجال الثقافة، أننا نعاني فساداً ثقافياً، لا يعاني الغرب مثله، لكن وللدقة، ليس شبيهاً به فقط، بل أزود، فالدعاية والاعلان والتسويق لا تكل عن ابتداع أساليب لاستهلاك الثقافة بصورة سطحية.

إذا كان هناك ما يوحد العالم فهو مشاكله وإشكالاته، لسنا بعيدين عنها، ولا الغرب جنس آخر، ولا نحن، بل الجنس نفسه، الذي قد يُصلح العالم أو يدمره.

لماذا الكتابة؟ هذا السؤال ما زال قائماً، والجواب بالنسبة للكثيرين جاهز، ينشدون تغيير العالم. الفكرة رغم عبثها المفرط، لم تثبت بطلانها.

لكن العالم كما هو جليّ لا تغيره الروايات، مع أن الجواب بسيط ، حسب كثير من الروائيين الطموحين، يسهم الأدب في تغيير العالم على المدى الطويل، وإلا ما سرّ إعادة تمثيل مسرحيات شكسبير، وطبع روايات دوستويفسكي وتولستوي مئات المرات وبكافة اللغات، وتمثيل روايات جين أوستن؟ إنها تخاطبنا، هنا في دخيلتنا، وتثير أحاسيسنا ومشاعرنا، وقد تتيح لنا التفكير على غرارها.

الأكثر شعبية

ألكاراز يتغلب على روبليف ويواجه فيس في نهائي قطر المفتوحة…

اليابان… حين تنتصر الدولة على “الغنيمة”