ميديا – الناس نيوز ::

د.سمير التقي – لماذا استدعى باراك وماكرون الشيباني إلى باريس لتحذيره بحضور ديرمر؟علّق دبلوماسي فرنسي سابق ومتمرّس في الشأن السوري على سؤالي قائلاً: “لأنهم يعتقدون أن دمشق تظن أننا لا ندرك حقيقة ما يقولون ويفعلون”، ثم أوضح أنهم مطّلعون بدرجة مدهشة على تفاصيل ما تقوم به السلطات السورية، وما تعرضه الدبلوماسية السورية من وعود ومراوغات لكافة الأطراف الإقليمية والدولية. وشبّه لي تلك الدبلوماسية بتاجر عقارات يبيع الأرض ذاتها مراتٍ عدة ليحصل على العربون فحسب، دون نية حقيقية بالبيع.

في فترة سابقة، بدا لي أن الدبلوماسية السورية تتعامل مع الإقليم كما لو كان حديقة، تقطف من كل بستان زهرة. غير أن واقع الشرق الأوسط يُذكّرنا بأن رائحته أقرب لرائحة ساحات الحرب منها إلى عبير الزهور والياسمين.

المبدأ الجوهري في هذا الصراع هو أن من يهيمن على دمشق، يفرض هيمنته تلقائياً على لبنان والأردن، وربما العراق. ومع التآكل الاستراتيجي في سيادة الدولة السورية، تتصالب الرماح على جسدها وتنهشه.

منذ السابع من أكتوبر، لم تعد إسرائيل تقبل بأقل من ضمان أمنها بيدها مباشرة، بعيداً عن أي تعهدات أو وكلاء.

ولهذا السبب استاءت من الحضور التركي في باكو، وفرضت استبعاده في باكو الثانية، ثم في باريس. فإسرائيل لن تسمح بوجود جيش سلفي جهادي، تعبئة وتسليحاً وتدريباً، تشرف عليه تركيا على حدودها. بل تصرّ على إدارة أمنها واستخباراتها ومعلوماتها داخل الأراضي السورية بنفسها، وهذا هو المحرك الأساسي للجانب الإسرائيلي في المفاوضات.

في المقابل، ترى تركيا أنه من حقها ترسيخ إنجازاتها في سوريا والمنطقة، والحصول على تفويض أمريكي يتيح لها لعب دور رئيسي في عملية التعافي السوري. ورغم الذرائع المُعلنة، فإن المسألة الكردية لم تعد مبرراً كافياً لحسم الوضع شرق الفرات، لا سيما أن أنقرة مضت في مصالحة داخلية مع الأكراد، مانحةً إياهم حقوقاً دستورية وإدارة لا مركزية في شرق تركيا.

كما لا يمكن اعتبار العائد الاقتصادي محفزاً رئيسياً، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة بناء الاقتصاد السوري قد تحتاج إلى 15 أو 20 عاماً حتى يعادل اقتصاد محافظة تركية واحدة.

المسألة إذن ذات أبعاد استراتيجية. فبعد أن رسّخت تركيا نفوذها في وسط آسيا، وفي القوقاز، والبحر الأسود، فإن تثبيت وجودها في سوريا يجعلها تمسك بدور “وسيط القوة” الحاكم إقليمياً في صميم الخريطة الجيوسياسية.

لذلك، لا تنظر تركيا بعين الرضا إلى أي مساعٍ لفرض وقف إطلاق نار دائم برعاية إسرائيل، في ظل الضعف السوري. ومن غير المتوقع أن نشهد انفراجاً في التنافس التركي-الإسرائيلي قريباً، إلى أن يتبلور التغيير العميق الذي تشهده المنطقة، ويفضي إلى توزيع جديد للأدوار والثروات بين الطرفين.

أما أوروبا، فقد أدركت، بعد اهتزاز النظام العالمي وتراجع الشعور بالأمان، أنها لا تستطيع تجاهل فضائها الحيوي في شرق المتوسط. وهي تجد نفسها في تناقض استراتيجي مع التوجهات البريطانية والتركية التاريخية بشأن خطوط الهيمنة الإقليمية والبحرية في هذا الفضاء.

وتؤمن فرنسا بأنها تمتلك أوراقاً إضافية على الساحة السورية، بدءاً من علاقاتها التاريخية مع مختلف المكونات، لا سيما الأكراد، وصولاً إلى قلقها من انفلات الوضع الداخلي السوري. وتعتقد باريس أنها يمكن أن تكون شريكاً مفيداً للسياسة الأمريكية، خاصة في ظل التناقض التركي-الإسرائيلي المتزايد.

كما لا تُخفي خشيتها من تداعيات الوضع السوري على لبنان، لا سيما مع صعود القوى السلفية الجهادية، وتنامي النفوذ التركي في طرابلس، ضمن مناخ لبناني شديد التوتر بفعل الضغوط الهادفة إلى نزع سلاح حزب الله.

لقد قرعت أجراس الخطر في باريس جراء التحركات التركية. وحمل اللقاء “الافتراضي التعارفي” الذي عُقد قبل أسابيع بين الرئيسين السوري والفرنسي، إلى جانب نظرائهما اليوناني والقبرصي واللبناني، إشارات واضحة للخطوط الحمراء المتعلقة بشرق المتوسط، وموارد الطاقة، والدور التركي. وفي الوقت نفسه، اشتد التوتر بين تركيا من جهة، وإسرائيل وفرنسا وأوروبا من جهة أخرى، بالتوازي مع الضغوط التي مورست على دمشق للموافقة على الشروط الإسرائيلية في مفاوضات باكو.

لكن كانت مذابح السويداء هي الشعرة التي قصمت ظهر البعير – والبعير هنا هو الثقة الدولية بقدرة الحكومة السورية على التحكم بالعناصر المنفلتة، وإدارة السلم الأهلي، والانخراط الجاد في عملية تفاوض تحقق الشروط الخمسة التي طرحها الرئيس ترامب في قمة الرياض، خصوصاً ما يتعلق بإسرائيل والمصالحة الداخلية، وصولاً إلى عقد اجتماعي جديد يتسع طوعاً لكل السوريين.

وقد تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب بعد تدخل القوات الإسرائيلية لاحتواء الهجوم على جبل العرب، وزادت الأمور تعقيداً تقارير تحدثت عن وجود خبراء أتراك يديرون المسيّرات التي استهدفت القوات المناهضة للحكومة السورية، وكادت أن تحتك بالقوات الإسرائيلية.

عند هذه النقطة، بدأنا نلحظ اختلافاً في الحراك الذي يقوم به باراك عن توجهات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تجاه دمشق والوضع في لبنان. فرغم التصريحات الإيجابية التي يدلي بها باراك حول الحكومة السورية، فإن التريّث والشك لا يزالان سيدي الموقف في واشنطن.

ومن جانبه، تحرك الرئيس ماكرون سريعاً لإقناع الإدارة الأمريكية بخطورة منح تفويض مفتوح لتركيا، أو منح الحكومة السورية بطاقة بيضاء قبل التأكد من قدرتها على السيطرة الفعلية وتحقيق شروط ترامب. وزاد من وتيرة تحرك ماكرون شعور فرنسا باحتمال وقوع صدام مباشر بين إسرائيل وتركيا في بيئة دولية بالغة التعقيد.

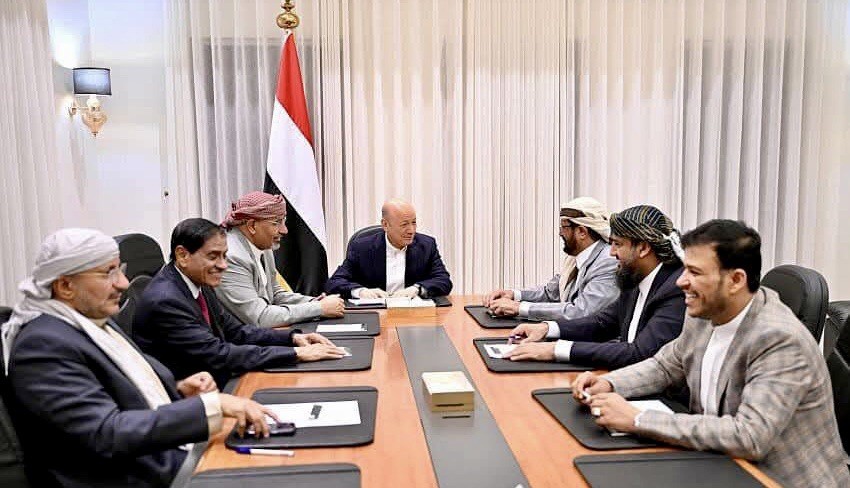

جاء اجتماع باريس، الذي ضم الوزير الإسرائيلي الموثوق ديرمر، ووزير الخارجية الفرنسي، والمبعوث باراك، والوزير الشيباني، بمثابة تحذير شديد اللهجة للحكومة السورية. رسالته الأساسية: ربط الأقوال بالأفعال. ومحوره الأول هو تركيا، والثاني العقد الاجتماعي الجديد لجميع السوريين.

ورغم موافقة دمشق على إقامة منطقة عازلة واسعة خالية من المقاتلين، والاتفاق على التنسيق الأمني والعسكري مقابل انسحاب جزئي لإسرائيل من مناطق سيطرت عليها بعد سقوط الأسد، فإن هنالك حديثاً عن طلب سوري للمهلة لترتيب الأوضاع الداخلية، ورسم طبيعة العلاقة مع أنقرة. غير أن اللقاء، بلا شك، كان بالغ الحساسية.

خلال مفاوضات سابقة، قال بشار الأسد للوفد المفاوض: “إنها لعبة ميكي ماوس. المهم أن يخرج الطرف الآخر متفائلاً من موقفنا، وبعدها يمكن أن نتحجج بأي ظرف طارئ “.

لكن خوفي أن سوريا لم تعد تملك ترف الوقت، ولا ترف “لعبة ميكي ماوس” هذه المرة.

فالدبلوماسية ليست مجرد عبارات منمّقة أو مجاملات لفظية؛ بل هي قرارات استراتيجية مفصلية، لا بد أن تنبع من عمق عربي أصيل.

سوى ذلك، فإن كل التفاهمات والتوافقات لا معنى لها ما لم تُبْنَ على خيار سلمي حيادي، وعلى مصداقية في الفعل قبل القول.

فمن دون بعدها العربي، ستظل سوريا في مهب الريح، في وقتٍ أصبح فيه الإقليم بأسره على كف عفريت.

الأكثر شعبية

بيرلا حرب ملكة جمال لبنان 2025

اليمن بين خلافات الداخل وضغوط الخارج