أنور عمران – الناس نيوز ::

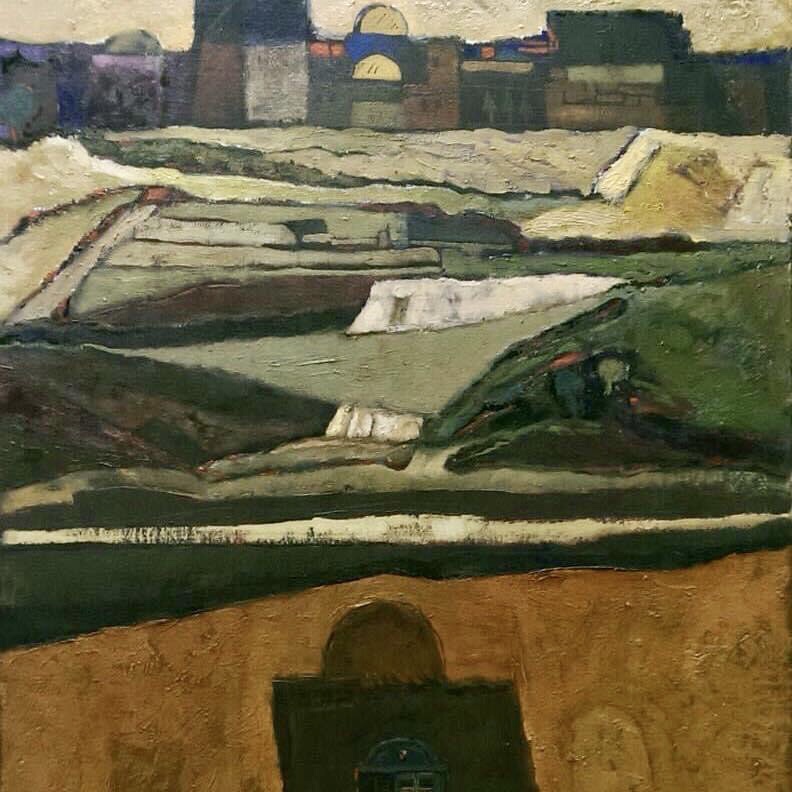

الجسور ، القُطَبُ التي خاطها الخيّاط وهو يتسلى بتزيين المدن، على أمل أن يصل بها إلى رتبة الأحلام، وهي حيلةُ الوصل بين يابستين أو عالمين، لا أحد منا يحفل بشكلها أو حجمها ونحن نمرُّ مسرعين ومعفّرين بغبار الحياة، ولا أحد يتساءل ولو مرة واحدة: ما الذي كانت ستفعله المدن من دونها، كيف كنا سنعبر حتى منتهى مرادنا وتيهنا؟

تشبه الجسور الواطئة الحكايات التي تلتصق بالأرض، تشبهنا وتشبه حكاياتنا نحن البسطاء، فتكون غالباً واضحةً وصادقةً وبلا مجازات، تدلنا بإصبعٍ بسيط على مكامن الخطأ ومكامن الخير، تكشف نفسها وما حولها لنا، فنسير واثقين من صواب خطوتنا، وهي هادئة ولا تدفع للملل ولا للتأمل أو للغناء، ومثل حكاياتنا أيضاً يهملها الجميع، فلا يَخطّون يافطةً تدلُّ عليها أو يمنحونها الأسماء، وإن حصل يكون الاسم بسيطاً وواطئاً مثلها، ومثلها خالياً من الرنين والأبهة.

والعالية منها تحل محل النفاق الفني الذي يزخرف القصائد التي يكتبها شعراؤها من وراء الزجاج، أقصد أولئك الشعراء الذين يخافون أن يبلل المطر ثيابهم، فيكتبون وهم يمسحون زجاج المقاهي في محاولة بائسة للشعور برطوبة الحياة وتفسير الغموض الذي يُنبئُ به الغبش. كما إنها مثل خطابات الزعماء، محشوة بالضجيج وبالكلمات الجوفاء، ولذلك يحتفي بها أشباهها من الفارغين، فيدشنونها ويمجدونها ويطلقون عليها أسماءهم. وفي النهاية تبقى بمثابة الورود البلاستيكية، شكلها الفاتن بلا ملمس ولا رائحة، صحيح أن الحكايات تدور حولها دائماً، وقد تقترب منها أحياناً أو تلامسها. ولكنها لا تملك حكايتها الخاصة أبداً، فهي بلا نسب غير نسب الهواء.

وهناك الجسور الطويلة الترابية التي صنعتها الطبيعة، انتظرت مئات السنين حتى تكونت على مهلها، خطّت روحها بيديها، ربما لم تعاند، ومالت كما تميل الريح، لم تتمرد، لكنها عرفت تماما أين تستقر، ونحن، أبناء القرى، محظوظون باعتيادنا عليها، فقد تعلمنا منها أن الأرض تختار الخير، ولذلك تصالحنا مع الأنهار والزراعة، وعشنا بقرب أزهارنا الأليفة، نشاركها الأسماء والفلسفة، ولكننا دائما نكنّي أيامنا وذكرياتنا بأحوال الجسور الترابية وجغرافيتها.

أما الجسور القصيرة فتكون قفزةً خاطفة بين حالتين، تذكرنا بالموت الذي يأتي فجأة وأحياناً بالحب الذي يأتي فجأة، وكذلك بالفرح الذي قد نصادفه مُعلقاً على شبابيكنا أو مدسوساً في رسالة. وهي تمثيلٌ مُوجعٌ ومكثفٌ لأعمارنا، كلما نظرنا إلى الخلف نقول: “لقد بدأنا للتو، فكيف وصلنا هنا بهذه السرعة”؟

ثمة جسور تشبه التاريخ، تدور حول نفسها، وتعود نحو البدايات دوما، نتأمل أنفسنا مع كل حلقات من حلقاتها، ندوخ من تكرار ما نعرفه وما نخشاه في آن، وهي المفضلة عند الأطفال، ولربما يقضون أيامهم كاملةً وهم يترنحون مع انحناءاتها، وكأنهم بفطرتهم يسعون إلى القبض على العبرة منذ البداية: لا شيء يُخلق ولا شيء يفنى، فالرواية تبدل شخوصها فقط!! .

وحتى التي تتنكر بزي الأنفاق، أقصد الجسور التي انقلبت على نفسها وانزوت تنظر إلى مرآتها وتندس أكثر في باطن الأرض، آثرتْ أن تحجب الحكايات عن متناول من هم ليسوا من أبطالها، وهناك في رطوبتها وعفنها نصادف الأسرار والخطايا والفضائل، الكلمات التي نقشها العشاق، والأهازيج التي كتبها الثوار، وهذه الجسور الخفية، هذه الجسور المتحولة هي التي يُحييها الشعراء والفنانون والحالمون، ويحبذها اللصوص والمجانين والمدمنون، فالحلم يحتاج إلى المساحات المعتمة، ولا أحد أبداً يستطيع أن يحلم وهو يسير مكشوفاً تحت الأضواء.

المنحنيةُ أكثرها إيلاماً، تختصر الحنين بما تحمله من قضبانٍ توشك على احتضان الحياة، وتُذكّرُ بالخيام وبالحدبات التي لابد ستؤول إلى ظهورنا وكأنها حقائب تحمل ذكرياتنا، أو كأنها تطوي ما فعلنا على شكل كلمات أو أشرطة مصورة، ومهما حاولت أن تستقيم في النهاية تبقى مجرد قنطرة، لكننا حين نعبر الجسور المنحنية نحمل في القلب حدبتين: واحدة تحت أقدامنا تحاول أن تتشبث أكثر بالحياة، وأخرى فوق ظهورنا تصرخ: آنَ أنْ أتخفّف.

والجسور في معناها الحقيقي هي لغةُ المدن، فالمدينة التي ليس فيها جسور هي مدينة بكماء وموحشة سكانها تعساء وأسرى جدرانهم، وكما يقول جوزيف نيوتن: “الناس يشعرون بالوحدة لأنهم يبنون الجدران بدلاً من الجسور”.

الأكثر شعبية

ألكاراز يتغلب على روبليف ويواجه فيس في نهائي قطر المفتوحة…

اليابان… حين تنتصر الدولة على “الغنيمة”