مركز كارنيغي أرميناك توكماجيان – الناس نيوز :

حوّل النزاع السوري المنطقة الحدودية الجنوبية في البلاد إلى مُعترك للصراع الإقليمي. راهناً، تهدف ترتيبات الوضع القائم هناك، والتي شكّلتها أساساً روسيا وصانتها منذ العام 2018، إلى منع تمدّد مناطق سيطرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد والقوات الإيرانية والفصائل المسلحة الموالية لها، لأن ذلك قد يُشعل إوار مجابهة إقليمية. وبالتالي، لايزال الجنوب منطقة ملتهبة، وربما سيبقى كذلك لسنوات، وسيكون مصيره رهناً بالسياسات الإقليمية لا بإرادة الحكومة السورية.

أفكار رئيسة

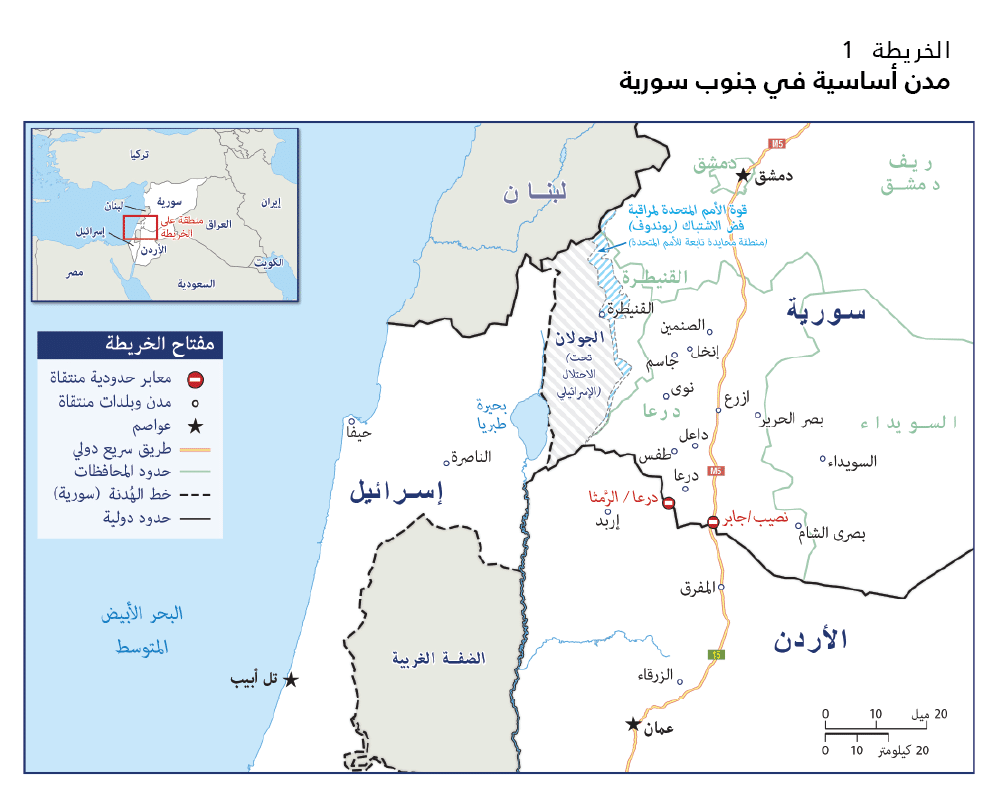

- أثّر الموقع الجغرافي لمحافظتي درعا والقنيطرة في جنوب سورية قرب الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، بقوة على الطريقة التي عادت بموجبها قوات نظام الأسد إلى هناك العام 2018.

- يخشى كلٌّ من الأردن وإسرائيل أن تُسهّل عودة النظام إلى الجنوب تموضع القوات الإيرانية والقوات الحليفة لها قرب الأراضي التي تسيطران عليها.

- لمنع إسرائيل والأردن ولاعبين آخرين من عرقلة عودة النظام، عمدت روسيا إلى وضع استراتيجية استبعدت فيها مشاركة إيران وسهّلت ولادة مسارات الحوار النسبي، والقوة الناعمة، والتسويات.

- أدّت طبيعة العملية التي قادتها روسيا إلى منع استعادة سيطرة النظام الكاملة على الجنوب السوري، وأحلّت مكان التمرّد المفتوح صراعاً منخفض الوتيرة.

- ارتدت ديناميكيات المنطقة الحدودية حلّة المضاعفات الإقليمية. وبالتالي، أي تطور يطرأ هناك ستكون له تبعات أبعد من هذه البقعة بكثير.

خلاصات

- حتى الآن، منع الوضع القائم في جنوب سورية، على الرغم من أوجه قصوره، اندلاع تصعيد إقليمي خطير، ما يجعل استمراره أمراً مرغوباً فيه.

- على الرغم من الجهود الروسية للحد من عودة إيران إلى الجنوب، تبدو قدرتها على ذلك محدودة. وثمة دلائل على أن القوات المسلحة الموالية لإيران ومعها وحدات أمنية من الجيش السوري، تبحث عن وسائل لتوسيع نطاق تواجدها في الجنوب.

- السياسات المحلية في محافظة درعا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باعتبارات إقليمية ولاعبين خارجيين. كما أن مصير الشخصيات المعارضة السابقة يرتبط بالتزامات روسيا في المنطقة، مايوجب على هذه الشخصيات اتخاذ الحيطة والحذر.

- للتعويض عن سلطته المحدودة في المناطق التي استعاد السيطرة عليها في الجنوب، سعى النظام إلى إحياء دور الدولة كمزوّد للسلع والخدمات في مقابل الولاء. بيد أن موارد الدولة الشحيحة تعرقل هذا المنحى.

- لا يبدو حتى الآن أن إيران تريد تقويض الوضع الراهن في الجنوب. لكن هذا لا يعني أنها سعيدة بالقيود المفروضة على سلوكها هناك. وهذا يضيف عاملاً آخر إلى طبيعة علاقاتها مع روسيا في مجال بلورة المحصلات والخواتيم في سورية. الاحتمال يبقى مفتوحاً أن تقوم إيران يوماً ما بتحدي الواقع الحالي، ماقد يفاقم آفاق المجابهة الإقليمية.

أدى النزاع في سورية إلى تحويل المنطقة الجنوبية من البلاد إلى ساحة صراع إقليمي. والآن، وفي خضم هذا النزاع، بات ثمة معنى آخر لكلٍ من خط وقف إطلاق النار الذي يفصل سورية عن مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، والحدود بين الأردن وسورية. يمثّل هذان الخطّان إطاراً لمنطقة طَرْفية ملتهبة احتلت موقع الصدارة غداة الانتفاضة السورية العام 2011، بفعل انخراط مروحة من اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين في تشكيل المحصلات السياسية هناك. هذه الحقيقة المعقّدة تحكّمت بالطريقة التي عاد بموجبها نظام الرئيس بشار الأسد، بدعم من روسيا، عسكرياً إلى الجنوب العام 2018. فمن خلال تقدّمه على نحو حذر بسبب المضاعفات الإقليمية لمثل هذه الخطوة، أنشأ هو وروسيا وضعاً تبدو فيه سيطرته ضعيفة وظرفية، من دون أن ينجحا في حل صراعات القوى الإقليمية.

اندلعت شرارة الانتفاضة السورية في محافظة درعا الجنوبية في آذار/مارس 2011. وفي طول البلاد وعرضها، جابه النظام الحراك، الذي كان غير عنفي في بدايته، بالقوة، فانقلب الصراع إلى تمردٍ مسلّح جرّ في ركابه لاعبين أجانب. ففي العام 2015 تدخّلت روسيا عسكرياً وعكست موازين القوى لصالح النظام. وفي الفترة بين 2016 و2018، استعادت قوات الأسد، بغطاء جوي روسي وفي العديد من الحالات بدعم من إيران والقوات الحليفة لها، عشرات المناطق التي كانت في حوزة المعارضة، بما في ذلك محافظتي درعا والقنيطرة.

كان من الضروري وضع استراتيجية مُغايرة في تلك المنطقة، لأن درعا والقنيطرة جزءٌ من منطقة حسّاسة قرب مرتفعات الجولان المحتلة والأردن. القلق الرئيس لإسرائيل كَمَنَ في أن عودة قوات النظام قد تترافق مع تموضع واسع النطاق للقوات الإيرانية وحلفائها قرب الجولان، ما قد يقود إلى فتح جبهة جديدة ضدها. كذلك، شاطرت الولايات المتحدة، التي كانت منذ العام 2013 طرفاً في غرفة العمليات المشتركة في الأردن التي تدعم جماعات المعارضة السورية، إسرائيل هذا القلق. فأدركت روسيا ونظام الأسد أن إسرائيل والولايات المتحدة والأردن قادرة على تقويض عودة الجيش السوري. لذا، ضغطت موسكو لتنفيذ استراتيجية استبعدت منها مشاركة إيران أو الفصائل التابعة لها في معركة السيطرة على الجنوب، ما سهّل عودة قوات النظام عبر مسارات الحوار، والقوة الناعمة، والتسويات. وهذه مقاربة لم تُطبّق في مناطق أخرى.

أسفر هذا التكتيك عن سيطرة ضعيفة للنظام على الجنوب، خاصة في محافظة درعا. وعمدت روسيا، بدلاً من مساعدة النظام على إعادة فرض نظامه الأمني والعسكري، إلى التفاوض على اتفاقية تهدئة، حفظت فيها دوراً لبعض المجموعات المسلحة والمعارضة المدنية. أما دمشق، من جهتها، فكانت تجهد لاستعادة سيادتها على المنطقة الحدودية منذ عودة قواتها إلى هناك. فهي انخرطت في صراع منخفض الوتيرة مع بقايا المعارضة المسلحة التي قاومت بشدة عودة النظام، كما سعت إلى توكيد سلطتها، من خلال بذل جهود لإحياء دورها السابق كمزوّد للسلع والخدمات، على الرغم من أن هذه المحاولات واجهت عقبات كأداء بفعل تدهور الاقتصاد السوري.

كل هذه العوامل، أي الموقع الاستراتيجي للجنوب وعجز النظام عن إعادة فرض سيادته الكاملة على المنطقة وانخراط لاعبين جدداً كإيران وروسيا في النزاع، منح هذه المنطقة التي كانت طرْفية سابقاً دوراً حاسماً في الشؤون الإقليمية. وهذا ما يولّد الآن وضعاً متفجراً ويكشف عن مدى تبدّل الأوضاع في الجنوب السوري منذ العام 2011.

عودة قوات النظام السوري إلى الجنوب

بدأ الهجوم العسكري الذي شنّه النظام في الجنوب بدعم من روسيا في حزيران/يونيو 2018 ووصل إلى خواتيمه في أوائل آب/أغسطس. وقد دشّنت هذه القوات عملياتها باستهداف الأجزاء الشمالية الشرقية من محافظة درعا، وسرعان ما سيطرت على هذه المنطقة قبل أن تنطلق باتجاه الحدود مع الأردن.1 مع نهاية الحملة، كانت هناك مستويات سيطرة متباينة لنظام الأسد على المنطقة، بفعل مسارين متوازيين تحكّما بعملية عودة النظام، أحدهما قادته روسيا، والآخر النظام.

خلال التقدّم العسكري، كانت المفاوضات التي تقودها روسيا بين النظام وبين ممثلي المعارضة تُعقد في مدينة بصرى الشام في محافظة درعا. هذه العملية، التي انطوت على أكثر من الحوار والتسويات، تمخّضت عن إقامة مناطق كان وجود الأجهزة الأمنية فيها إما ضعيفاً أو منعدماً. أما مسار النظام، فتمثّل في مساعي الحصول على اتفاقات استسلام من المتمردين، كي يتمكّن من بسط وجود أمني أقوى.

قبل الهجوم العسكري وأيضاً خلال المراحل الأولية من عملية التفاوض في بصرى الشام، سعت روسيا إلى تطبيق مقاربة أنعم نسبياً في كلٍ من محافظتي درعا والقنيطرة.2بيد أن المفاوضات مع المتمردين جرت في سياق أوضاع متقلّبة على الأرض. ما تلا ذلك كان خريطة أكثر تعقيداً تتضمّن ثلاثة أنواع من المناطق: الأول شمل بصرى الشام وأجزاء من مدينة درعا التي كانت تحت سيطرة المتمردين (تُعرف باسم درعا البلد) وطفس وأيضاً بعض المناطق المحيطة بالمدينتين. تميّزت هذه المناطق بعودة مؤسسات الدولة، إنما ليس الجيش السوري والأجهزة الأمنية، وواصلت روسيا التزامها بالاتفاق الذي تم التوصّل إليه مع المتمردين في هذه المناطق. في النوع الثاني من المناطق، الذي شمل مناطق درعا الريفية الشمالية والغربية، عمل مسارا روسيا والنظام على نحو متزامن، ما سمح بعودة جيش النظام وأجهزته الأمنية، وإن لم تكن سيطرتهما مُطلقة. أما في النوع الثالث، حيث استعاد النظام الأراضي بنفسه، فكانت سيطرته الأمنية أكثر حزماً.

كانت مجموعة معارضة في بصرى الشام تعرف باسم “قوات شباب السنّة” بقيادة أحمد العودة، أول فصيل يقبل بشروط روسيا في تموز/يوليو 2018. هذا في حين عارض آخرون، ومن ضمنهم فصائل مُتمركزة في مدينة درعا وطفس وبعض الممثلين المدنيين الذين شاركوا في المفاوضات، الصفقة في البداية ووصفوها بأنها “مُهينة”.4لكن، في كل مرة كانت تنفضّ فيها هذه الفصائل عن طاولة المفاوضات، كانت روسيا والنظام يصعدان هجماتهما ضدها وينجحان في السيطرة على مناطق جديدة.5 وهكذا، خضع المتمردون وممثلو المعارضة المدنية في نهاية المطاف إلى شروط موسكو.

نصّ أحد أهم بنود التسوية في بصرى الشام ومدينة درعا وطفس، على أن أجهزة النظام الأمنية وقواته العسكرية المُتمركزة خارج هذه المناطق، لن تقوم بعمليات كبرى، على غرار الاعتقالات، داخل نطاق هذه البقعة. لكن التسوية سمحت بعودة مؤسسات الدولة المدنية والناظمة، كالمجالس البلدية. استناداً إلى هذه التسوية، وبفضل التسهيلات الروسية، استطاع أعضاء المجموعات المتمردة تسوية وضعهم الأمني. فعلى سبيل المثال، انضم العودة إلى صفوف الفيلق الخامس في الجيش السوري الذي ترعاه روسيا، وأصبح قائداً للواء الثامن منه، الذي شكّل رفاقه المتمرّدون عموده الفقري .6 وعلى الرغم من أن هؤلاء المتمردين الذين أصبحوا جنوداً هم اسمياً جزءٌ من الجيش السوري، إلا أنهم في الواقع على طرفي نقيض مع النظام وتُناط بهم مهمة إدارة الشؤون الأمنية المحلية في بصرى الشام والمناطق المحيطة بها التي شملتها الصفقة. لقد أصبح العودة رجل روسيا في الجنوب.

كذلك، سوّت المجموعات المعارضة في مدينة درعا القضايا الأمنية مع النظام من خلال تسهيلات روسية. وهي الآن لاتزال مسؤولة عن المنطقة المُحددة في الاتفاق، وتواصل امتشاق أسلحتها الخفيفة، ومعظمها غير مرتبط بأي من مؤسسات النظام الأمنية والعسكرية.7

بيد أن الوضع أكثر تعقيداً في طفس. هناك، سوّى العديد من المتمردين السابقين قضاياهم الأمنية وانضموا إلى أجهزة النظام الأمنية والعسكرية، خاصة منها مديرية المخابرات العسكرية، ما مكّنهم من مواصلة حمل أسلحتهم الخفيفة والبقاء في مناطقهم المحلية.8 وفيما أُعيد دمجهم اسمياً في الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلا أنهم حافظوا على شبكاتهم القديمة مع مجموعتهم المتمردة . يقول مواطن يعيش في طفس:

“بعد الاتفاقية، بدأ الشباب [المتمردون] العمل في وظائفهم الجديدة في الفرقة الرابعة والمخابرات العسكرية وغيرهما. لكن ولاءهم كان لايزال لفصيلهم المسلّح. وحين كان هناك تهديد من النظام [مثلاً، محاولة اعتقال شخص] كان شملهم يلتئم في بلداتهم للشروع في القتال”.9

في أواسط تموز/يوليو 2018، احتوت روسيا والنظام محافظة درعا الشرقية ومدينة درعا ومعظم المناطق على طول الحدود مع الأردن بالقوة أو من خلال اتفاقات مُتفاوض عليها. ثم تقدما لاستعادة السيطرة على أجزاء من درعا الشمالية الغربية ومناطقها الريفية. هناك أيضاً، توسّطت روسيا في اتفاقات في بعض المناطق المحلية، ودخلت بلدتا نوى وجاسم في اتفاقات مع النظام بضمانات روسية. بيد أن هذه الاتفاقات كانت أكثر صعوبة وإجهاداً بكثير من تلك التي تم التوصل إليها في بصرى الشام ومدينة درعا وطفس، لأن قوات النظام كانت في صدد استعادة هذه المناطق، فيما المفاوضات تجري على قدم وساق. لقد سُمح للقوات العسكرية والأمنية بالعودة، لكنها لاتزال تُواجه مقاومة متواصلة خلال قيامها بعمليات أمنية.10 تنخرط روسيا بين الفينة والأخرى في قضايا محلية، مثل تسوية المشاكل التي تبرز بسبب الاعتقالات التعسفية أو إدارة التوترات بين قوات النظام وبين مجموعات المعارضة السابقة.

انتهت العمليات العسكرية في الجنوب في الفاتح من آب/أغسطس 2018، حين استعادت قوات النظام السيطرة على محافظة القنيطرة. تلا ذلك إخلاء ضخم وحيد شهده الجنوب، إذ غادر بموجبه 10 آلاف مقاتل مع عائلاتهم، فضلاً عن مدنيين آخرين إلى محافظة إدلب.11 وقد تضّمنت المعركة الأخيرة مجابهة بين مجموعة خالد بن الوليد، وهي فرع من تنظيم الدولة الإسلامية، وبين النظام، في وادي اليرموك.12

مع أن روسيا والنظام كانا ينسّقان جهودهما العسكرية والتفاوضية، إلا أن هذا الأخير كانت له استراتيجيته وأقنيته التفاوضية الخاصة مع مجموعات المعارضة. وهذا تجلّى بوضوح في بلدتَي إنخل وداعل اللتين تربضان على خط دمشق- مدينة درعا، وأيضاً في معظم أشطار محافظة القنيطرة. وواقع أن النظام عاد من دون الدعم الروسي، سمح له بتعزيز وجوده الأمني والعسكري الكثيف، إذ بات في وسعه شن حملات اعتقال من دون مقاومة تُذكر.13 في هذه المناطق، يبدو الانخراط الروسي محدوداً نسبياً.

مهّد النظام الطريق أمام عودته إلى الجنوب السوري، من خلال تعزيز اتصالاته، قبل أشهر من إطلاق حملته، مع المتمردين والمدنيين الذين يقطنون في مناطق تُسيطر عليها المعارضة. وهو اعتمد في ذلك على وسطاء، معظمهم كانوا أعضاء في حزب البعث، وجنرالات متقاعدين، وأعيان محليين، ومخاتير، وموظفي دولة كالمحافظين السابقين. وكان الهدف النهائي تأمين صفقات استسلام، أو “مصالحة” إذا أردنا استخدام مصطلحات النظام.

هؤلاء الوسطاء لهم مداخل إلى كبار المسؤولين المدنيين والأمنيين الإقليميين في النظام، ويتمتعون بنفوذ في النواحي الواقعة تحت سيطرة المتمردين، والتي غالباً ما كانت مسقط رأسهم.14 والواقع أن بعض هؤلاء قطنوا في درعا التي كانت في حوزة المعارضة وكانوا أحياناً موالين علناً للنظام. وعلى الرغم من أنه جرت محاولات من قبل المتمردين لاستهدافهم،15 إلا أن روابطهم العائلية والعشائرية وفرّت لهم الأمان والحصانة في غالب الأحيان.16 إحدى الحوادث ذات الدلالة في هذا الصدد تمثّلت في شخصين عاشا في منطقة للمعارضة وشاركا في مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد برعاية روسية في سوتشي في كانون الثاني/يناير 2018. بعد الاجتماع، عاد هذان الشخصان إلى منزليهما، تسبقهما مذكرة اعتقال أصدرتها ما يسمّى دار العدل في حوران. لكن، وبفضل الحماية القَبَلية، لم يمثُل هذان قط أمام محكمة المتمردين.17

استخدم النظام هذه الشبكة من الوسطاء على نحو منهجي. فهو شكّل لجان مصالحة محلّية قبل أشهر من هجومه العسكري، تكوّنت من وسطاء في البلدات كانت مهمتهم تمهيد الأرضية لعودة قوات النظام.18 شملت إجراءات النظام وعوداً بأن تستأنف الدولة خدماتها، وتوفّر المساعدات الإنسانية، وتُسقط مذكرات الاعتقال العشوائية بحق المتهمين بارتكاب جرائم سياسية، وتتجنّب إراقة الدماء عبر وقف استهداف البلدات عسكرياً.19 وغالباً ما أبرم النظام مثل هذه الصفقات من دون تنسيق مع روسيا، ما أتاح له نشر عناصره الأمنية والعسكرية.

لكن، كان ثمة استثناء واحد على الأقل لذلك: فبعد انتهاء العمليات العسكرية في الجنوب، بقي جزء من الصنمين، وهي بلدة مُهمة في محافظة شمال درعا، في قبضة مجموعة مسلحة احتفظت بأسلحتها الخفيفة وغالباً ما اشتبكت مع النظام أو المقاتلين الموالين له.20 وبالتالي، لم تُشمَل هذه البقعة لا في الاتفاقية التي رعتها روسيا، ولا جرت استعادتها بالكامل.21 وقد قاومت هذه الجيوب عودة النظام حتى آذار/مارس 2020، حين استعاد هذا الأخير منطقة المتمردين بالقوة العسكرية. أدّى ذلك إلى مضاعفات في شتى أرجاء محافظة درعا، وسلّط الضوء على مدى تعقّد وهشاشة عودة النظام إلى المنطقة.

لايزال نظام الأسد غير راضٍ عن الوضع في الجنوب. فالدولة، كما يقول أحد المسؤولين، لا تقبل بقاء مناطق خارج سيطرتها ليستغّلها “الإرهابيون”.22 وفي أوائل أيار/مايو 2020، أماط النظام اللثام عن نواياه حين استغّل قتل تسعة عناصر من الشرطة المحلية على يد مُتمرد سابق لتعزيز مواقعه في الأجزاء الجنوبية الغربية من محافظة درعا.23ومع أن الأعيان المحليين أدانوا بشدة هذه الجريمة،24 إلا أن النظام أرسل وحدات عسكرية لترقية وجوده في المنطقة التي كانت سيطرته فيها حتى ذلك الحين محدودة.25

شكّل نشر النظام وحدات عسكرية، بخاصة منها تلك المعروف أنها مرتبطة بإيران، تحدياً للترتيب الذي نسجته روسيا وحافظت عليه في أجزاء من الجنوب. وتشي جهود موسكو المتواصلة لنزع فتيل التصعيد بأنها لا تزال ملتزمة بديمومة الوضع الراهن. بيد أن مجرد حصول هذا التصعيد أثبت أن ثمة حدوداً لما يمكن لروسيا أن تفعل.

على الرغم من الحملة الناجحة لاستعادة الجنوب السوري، لاتزال القوات العسكرية للنظام عُرضة للخطر حتى في معاقلها الخاصة. وقد أدّت الاستراتيجية الروسية لعملية العودة، والقاضية بمنح مجموعات المتمردين السابقة هامشاً للمناورة، إلى تحويل النزاع في الجنوب من تمردٍ مفتوح إلى مقاومة مُنخفضة الوتيرة اتخذت أشكالاً عنيفة وغير عنيفة على السواء. كذلك، تضمّنت جهود النظام لإعادة توكيد سلطته وسائل غير عنيفة، مثل استعادة دور الدولة في مجالات توفير الحاجات الأساسية في مقابل الولاء. لكن، وحتى عندما كانت هذه الجهود فعّالة، إلا أنها ارتطمت بتقلّص وانكماش قدرات الدولة.

روسيا، من جهتها، اعتبرت هذا الوضع الأمني الاستثنائي بمثابة ثمن ضروري يجب دفعه لضمان الاستقرار في المنطقة الحدودية، ولتجنّب أي رد فعل من إسرائيل أو الأردن. ومن خلال منعها العودة القوية للأجهزة الأمنية للنظام، قلّصت موسكو احتمالات نشر قوات كبيرة إيرانية أو وحدات حليفة لها قرب مرتفعات الجولان والحدود مع الأردن.

يكشف الوضع في الصنمين عن مروحة العقبات التي انتصبت في وجه النظام منذ عودته إلى الجنوب. الديناميكيات هناك تشبه تلك الموجودة في أجزاء من محافظة درعا. ففي أوائل آذار /مارس 2020، شنّ النظام عملية لفرض سلطته على أشطار من الصنمين كانت لاتزال تحت سيطرة المتمردين. ووفقاً لمصادر رسمية، أطلق النظام هذا الهجوم استجابةً لدعوات السكان المطالبين باستعادة الأمن والنظام.26 لكن الأهم أن هذا كان بمثابة رسالة مفادها أن دمشق لن تقبل ببقاء مناطق خارج سيطرتها في المنطقة. بيد أن هذه العملية أثارت ردود فعل في طول محافظة درعا وعرضها، واستنفرت الناس ضد إجراءات النظام.27 ثم ما لبث رد الفعل هذا أن انقلب عنفاً حين تبادل مسلحون إطلاق النار مع عناصر النظام الأمنية والعسكرية وهاجموا مواقعهم، لابل أخذوا أسرى أيضاً.28 لم تنته عملية الصنمين إلا بفضل حل تفاوضي بوساطة رجل موسكو أحمد العودة، اتُفق بموجبه على انتقال المسلحين الرافضين للعيش تحت سطوة النظام إلى مناطق أخرى يسيطر عليها المتمردون. وتلت ذلك استعادة النظام سيطرته بالكامل على الصنمين.

ردود الفعل الكثيفة في كل أنحاء محافظة درعا حيال التطورات في الصنمين لم يكن لها مثيل. فالاحتجاجات اندلعت خاصة في مناطق لم يمتلك فيها النظام الوسائل للإطباق على المتظاهرين. ووفق أحد التقارير، جرت بين تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وكانون الثاني/يناير 2020، 11 تظاهرة على الأقل، و15 اعتصاماً، و15 حالة كتابة شعارات مناوئة للنظام في المحافظة.29

الأكثر أهمية هنا كانت حالات المقاومة العنيفة التي ارتدت طابعاً منهجياً ومتكرراً منذ عودة النظام. فالعديد من الناس، بما في ذلك متمردون سابقين وأيضاً أفراد النظام وحتى عناصر روسية، كانوا هدفاً للاغتيال.30 وكما يقول أحد المراقبين: “الكل كان يغتال الكل”.31 الأطراف التي تقف وراء هذه الاغتيالات أو دوافعها كانت مجهولة، لكن الحرب خلّفت وراءها إرثاً متراكماً من العداوات السياسية والاقتصادية والشخصية والعائلية التي لاتزال معلّقة بلا حلول، وهي التي تُشعل على الأرجح إوار عمليات القتل. مع ذلك، كان عناصر النظام الأمنيون والعسكريون والمدنيون، بما في ذلك أولئك الذين توسّطوا بين النظام وبين القرى والقصبات، هم الذين تعرضوا إلى هجمات منتظمة. ووفق هيئة مراقبة معارضة، خسر النظام منذ عودته إلى الجنوب نحو 90 عنصراً عسكرياً بينهم ضابط كبير برتبة عقيد.32 وفيما بدا أن المهاجمين لم يتمكّنوا على ما يبدو من توجيه ضربات مؤلمة، إلا أن مثل هذه الهجمات لم تحدث في أجزاء أخرى من سورية، ما يؤكد هشاشة سيطرة النظام، خاصة على درعا.

محصلة أخرى لحادثة الصنمين وردود الفعل على استيلاء النظام على مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة، هي أن توسّط روسيا في الاتفاقات (بصرى الشام، ومدينة درعا، ووطفس) يُبقي احتمال نشوب مقاومة مسلّحة منظّمة قائماً. ففي العديد من الحالات، أدّى اعتقال متمردين سابقين أو مدنيين من طفس ومدينة درعا على حواجز للنظام منصوبة خارج المناطق التي تغطيها الاتفاقات الروسية، إلى اندلاع أعمال تصعيد. فقد استنفر متمردون سابقون شبكاتهم وهددوا بزعزعة الاستقرار ما لم يُطلَق سراح المعتقلين. أدّى بعض هذه التهديدات إلى مجابهات مسلحة فيما خمد بعضها الآخر، لكن الحقيقة هي أن مجموعات المعارضة لاتزال قادرة على الدفاع عن نفسها ضد خروقات النظام.

في بصرى الشام، كان الوضع أكثر تعقيداً، واتّسم بمزيج من ضبط النفس والتحدي. فالنظام أكثر حذراً إزاء الفيلق الخامس الذي يقود العودة لواءً فيه، لأنه يحظى بحماية روسيا. في الواقع، وفي حالات عدة، أثار العودة ورفاقه حنق العناصر الأمنية والعسكرية من دون التعرّض إلى عواقب. وفي إحدى هذه الحالات، هاجم هؤلاء ضباطاً أمنيين ذُكر أنهم نصبوا حاجزاً في جنوب غرب محافظة درعا وكانوا يسيؤون معاملة العابرين، ومع ذلك لم يتعرضوا إلى أي عقوبة.33

بالمثل، في آب/أغسطس 2019، انهال رجال العودة بالضرب على صحافي موالٍ للنظام عقب دخوله بصرى الشام. كان هذا الصحافي قد نشر مقالاً على فايسبوك أهان فيه عبد الباسط الساروت، وهو لاعب كرة سابق انضمّ إلى المتمردين وأضحى أحد رموز الانتفاضة السورية. وحين سُئل الجاني عما إذا كان خائفاً من انتقام النظام، أجاب: “أعرف أن النظام يريد الانتقام، لا بل أنا تلقيت بالفعل تهديدات غير مباشرة. لكن في وسعي الذهاب إلى دمشق من دون مشاكل لأن أحمد [العودة] يساندني”.34

خارج بصرى الشام وطفس ومدينة درعا، يتمتع النظام بسيطرة أكبر مع أنه لايزال يواجه مشاكل خطيرة. فقد جرت محاولة اغتيال في آذار/مارس 2020 ضد محافظ إنخل – وهذا معقل أمني للنظام – ما يشي بأن قوات النظام لاتزال عرضة إلى الخطر حتى في هذه المناطق.35 وفي جاسم، حيث استعاد النظام وجوده الأمني، لكن ليس بقوة كما في إنخل، تبدو التحديات أكثر وضوحاً. فعلى سبيل المثال، حاول الفرع المحلي لمديرية المخابرات العامة اعتقال قائد فصيل عسكري سابق، لكن بعد أن وصلت إلى مسامع هذا القائد خطة تنفيذ هذه العملية، استدعى رفاقه الذين امتشقوا السلاح وحالوا دون اعتقاله.36 وتم تجريد الجنود العشرين الذين أُرسلوا لاعتقاله من أسلحتهم وأُخذوا رهائن.

على الرغم من أن العنف طغى على الروايات المنطلقة من محافظة درعا، إلا أن سمة أخرى للوضع هناك منذ عودة النظام هي أن المفاوضات وجهود نزع فتيل النزاع كانت متكررة ومتواترة. المثل هنا هو أحمد العودة نفسه، الذي غالباً ما عمل كوسيط لخفض التوترات، كما حدث في واقعة الصنمين. ولأنه يستمد نفوذه من روسيا، في مقدروه مخاطبة كلٍ من النظام وأعضاء المعارضة السابقين.

بيد أن العودة ليس الوحيد في هذا المجال. فاللجنة المركزية في درعا تلعب دوراً مماثلاً في مدينة درعا وفي أشطار أخرى من المحافظة، وتلم شمل قادة معارضين سابقين مدنيين وعسكريين وأعياناً محليين. ولأن هذه اللجنة تتمتع بدعم موسكو ولها روابط في داخل النظام، وتحظى أيضاً بمساندة متمردين سابقين، والرأي العام، وعشائر قبلية كبرى، فهي في موقع جيّد يسهّل لها سُبُل تسوية النزاعات. وقد انخرطت اللجنة في قضايا تتراوح بين الرد على عمليات السرقة والخطف، وإطلاق سراح المعتقلين، وتقليص وتائر العنف المسلح بين الجهات غير التابعة للدولة وكذلك بين المتمردين السابقين والنظام.37 وقد تمدّدت مداخل اللجنة إلى مسؤولي النظام، بتسهيل من روسيا، إلى ما بعد منطقة الجنوب السوري، وشملت مسؤولين كباراً مثل علي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني لحزب البعث.38 صحيحٌ أن جهود اللجنة لم تتكلّل دوماً بنتائج إيجابية، لكنها وفق أحد المراقبين: “أفادت درعا، بغض النظر عن كيفية تقييمنا لعملها”.39

أخيراً، ثمة سمة إضافية لعودة النظام إلى المنطقة الحدودية الجنوبية، وهي ضعف وعجز المتمردين السابقين الذين لا يحظون، أو لم يعودوا يحظون، بحماية روسيا. وجاء استيلاء قوات النظام على مناطق المتمردين في الصنمين ليُبرز مدى هشاشة وضعف مواقع هذه المجموعات. فقد أظهر أن دمشق، وعلى الرغم من عدم قدرتها على فرض سطوتها على كل أنحاء درعا، إلا أنها تستطيع ممارسة ذلك عبر تركيز طاقاتها في مناطق محلية مُحددة. في هذه الأيام، من الصعب تصوّر أن يكون في مقدور النظام تطبيق ما فعل في الصنمين على بصرى الشام ومدينة درعا وطفس، لأن المتمردين هناك أفضل تسليحاً ويحافظون على هياكلهم التنظيمية ويستطيعون خوض المعارك. لكن، إذا ما تبخّرت تعهدات روسيا بالحفاظ على شروط الاتفاق مع المتمردين، سيكون النظام في موقع أقوى لإخضاع هذه المناطق مجدداً إلى سيطرته العسكرية والأمنية التامة.

لكن روسيا ملتزمة حتى الآن في الحفاظ على الوضع القائم. كذلك، وإدراكاً منها أن إيران وحلفاءها قد تتصدّى للنظام التي أرسته في أجزاء من جنوب سورية، يُحتمل أن تسعى موسكو إلى توطيد نفوذها هناك من خلال تعبئة المتمردين السابقين، وحتى إعادة بعض قادة المعارضة السابقين من الأردن، حيث يقيمون راهناً، إلى درعا.40 في الواقع، ثمة تقارير متواترة في درعا والأردن عن أن هذا الأمر يحدث فعلاً، لكن من المتعذّر إثبات ذلك. مع ذلك، وجّه بعض الأعضاء البارزين في المعارضة في درعا انتقادات إلى روسيا لأنها لم تلعب دوراً استباقياً فاعلاً في التصدّي إلى انتهاكات النظام لاتفاق التسوية.41 ويبدو أن مستويات الالتزام الروسي تختلف من بلدة إلى أخرى. ففي بعض المناطق الخاضعة بإحكام إلى سيطرة النظام، يكاد الالتزام الروسي يكون معدوماً. وقد جادل البعض بأن التزام روسيا الحازم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مدينة بصرى الشام يختلف عن اتفاق طفس ومدينة درعا، الذي غالباً ما ينتهكه النظام.

كل هذا قد يكون صحيحاً، لكن روسيا بقيت في الواقع ملتزمة بجوهر الاتفاق، أي الحرص على أن يظلّ الوجود العسكري والأمني للنظام محدوداً. وهذا من شأنه أن يحدّ بشكل كبير من قدرة إيران والقوات الموالية لها على توسيع نفوذها في المنطقة الحدودية الجنوبية. وفي إطار مساعيها الرامية إلى الحفاظ على الاتفاق، تدخّلت روسيا مراراً وتكراراً في طفس ومدينة درعا من أجل تخفيف حدة النزاعات بين المتمردين السابقين والنظام، والتي كان من شأنها تقويض الاتفاق.43 وعلى حد تعبير صحافي من درعا ملمّ بالواقع الميداني: “على عكس أحمد العودة، لايزال المتمردون في طفس يتصرفون باعتبارهم قوة معارضة. وهم لم يكونوا ليصمدوا لولا حماية روسيا”.44 صحيحٌ أن الضمانات الروسية منحت المتمردين السابقين هامشاً للمناورة، بيد أن ذلك ربط مصيرهم بالوجود الروسي، ما جعلهم أكثر ميلاً لترقية مصالح موسكو في الجنوب السوري.

بعيداً عن لعبة الاغتيالات والتصعيد العسكري الخطيرة، سعى النظام إلى توفير الخدمات والحاجات الأساسية إلى المجتمعات المحلية التي استعاد نفوذه فيها من أجل استتباعها. إذ يبدو أن دمشق تحاول إعادة إحياء العقد الاجتماعي الذي كان سائداً ما قبل انتفاضة العام 2011، والذي كانت الدولة بموجبه توفّر الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية مقابل الولاء المحلي والسلم الاجتماعي.45 ساعد هذا الأمر في ضمان بقاء أسعار السلع الأساسية ضمن الحدود التي يمكن تحمّلها، لكنه أعطى النظام أداة قوية لإحكام سيطرته على المجتمع. وبعد حوالى عقدٍ من النزاع، يبدو أن القيادة السورية لا تزال تعتقد أن هذه الآلية قد تكون فعّالة.

قال الأسد في مقابلة أُجريت معه في أواخر العام 2019: “ما نزال اشتراكيين ]في سورية[. ما يزال لدينا قطاع عام كبير جدّاً”.46 هذا منطقٌ لم يتخلّ النظام عنه تماماً طيلة فترة الحرب، إذ واصل دفع الرواتب لموظّفي الدولة المقيمين في الكثير من المناطق الخاضعة إلى سيطرة المعارضة، بما في ذلك في الجنوب السوري، مع أن التضخم أدّى إلى تدنّي قيمة الرواتب،47 وعلى الرغم من أن ذهاب الأشخاص إلى المناطق الخاضعة إلى سيطرة النظام للحصول على الرواتب، أو على أيٍّ من الخدمات المدعومة من الدولة، كان محفوفاً بالمخاطر الأمنية. لكن النظام أراد الحفاظ على روابطه مع الشرائح السكانية الموالية له أو تلك التي لا تُعتبر مسيّسة. فعلى حدّ تعبير محامٍ من درعا واصلت أسرته تلقّي المعاش التقاعدي، كان النظام يعمل وفق “منطق الدولة”.48

أصبحت إعادة إحياء عملية توفير السلع والخدمات إلى سكان الجنوب السوري أداة أساسية في أيدي مسؤولي النظام ووسطائهم لحشد الدعم في فترة ما قبل الحملة العسكرية وفي أثنائها.49 ويُعزى جزء من جاذبية هذه العملية إلى فشل المعارضة في تقديم بدائل عن الدولة. وهكذا، باتت شبكة المنتفعين من الحرب، والتي نجمت عن تقديم الخدمات والمجالس المحلية وجماعات المعارضة المسلحة، بمثابة تجسيد للإحباط الذي شعر به السكان المحليون حيال مؤسسات المعارضة. وفي هذا الصدد، تحدّث ناشط وصحافي عن حادثة اختطاف شقيقه الذي كان يعمل مراقباً محلياً

لدى منظمة تُعنى بالمساعدات الخارجية:

“كان شقيقي يراقب توزيع المساعدات من قِبل المجلس المحلي للبلدة [في محافظة درعا[ حين لاحظ فقدان 150 سلة غذائية. فرفع تقريراً حول هذا الموضوع. ثم أُبلغتُ باختطافه بعد بضعة أيام. لكننا عثرنا عليه وأُفرج عنه بمساعدة الفصيل المسلّح الذي كان يسيطر على بلدتي، إضافةً إلى قائد معارض نبيل من مدينة نوى. كان شقيقي تعرّض إلى التعذيب الشديد بتهمة أنه أحد عملاء النظام، لكنه اختُطف في الواقع بسبب السلال الغذائية الـ150. فقد اتّضح أن الجماعة المسلحة التي اختطفته كانت مُتفقة مع كلٍّ من المنظمة المعنية بتوزيع المساعدات والمجلس المحلي على سرقة المساعدات. ثمة المئات من القصص المماثلة التي لم تتداولها وسائل الإعلام”.50

حاول النظام بعد عودته إلى المنطقة توفير السلع والخدمات المدعومة كما في السابق. على سبيل المثال، أعاد تزويد المنطقة بالموادّ المدعومة مثل غاز الطبخ، والوقود، والقمح، والتي اعتمد مدى توافرها بشكل أساسي على نية النظام في توزيعها أم لا.51 كانت هذه السلع متوافرة أيضاً في ظل حكم المعارضة، على الرغم من أن الضرائب التي فُرضت عند نقاط التفتيش التابعة للنظام والمتمردين على السواء جعلت أسعار غاز الطبخ وسلع أخرى أغلى مما هي عليه في المناطق الخاضعة إلى سيطرة النظام.52 ومؤخراً، حاولت الحكومة أيضاً التحكّم بأسعار المواد الغذائية غير المدعومة.53

لكن ثمة تفاوت في مدى توفير السلع والخدمات. كانت الحال كذلك في السابق، لكن الحرب فاقمت هذا الوضع. فالسياسات الأمنية التي ينتهجها النظام تقصي بعض الفئات السكانية من الحصول على المنافع؛ على سبيل المثال، أُقصي بعض موظفي الدولة لأنهم كانت لديهم ارتباطات مع المعارضة. فقد أعلن نقيب المحامين عن شطب وإغفال قيد أكثر من 250 محامياً من أصل 700 خلال الحملة العسكرية في تموز/يوليو 2018، وبالتالي لم يعد بإمكانهم مزاولة المهنة.54 تضمّنت مطالب المعارضة بموجب الاتفاق مع روسيا والنظام إعادة جميع موظفي الدولة إلى مناصبهم.55 تراجعت الدولة جزئياً فقط عن هذا القرار، إذ أُعيد بعض المحامين مثلاً إلى النقابة. لكن آخرين يُرجّح أنهم أكثر انخراطاً في المعارضة لازالوا ينتظرون الحصول على تصريح أمني.56

كذلك ساعدت الشبكات والعلاقات الشخصية والنزعة المحلية في إحداث هذه التفاوتات. إذ إن الأشخاص الذين يتولّون مواقع نافذة في المناطق المحلية، أو الذين تربطهم معارف وعلاقات مع أشخاص نافذين، يستطيعون في الكثير من الأحيان تحديد ما يتم توزيعه في بلدة محددة ومن المستفيد، بغضّ النظر عن الطريقة التي استعاد بها النظام السيطرة على المنطقة أو عن قوة وجوده فيها. وحتى قبل النزاع، كانت العلاقات أو العداوات الشخصية قادرة إما على إنجاز المشاريع أو دفنها.57

هذا الواقع لايزال ينطبق اليوم على محافظة درعا. إذ تشي حالات بصر الحرير وطفس وإنخل (ولكلٍّ منها علاقة مختلفة جدّاً مع النظام) بأن العلاقات الشخصية تؤثّر في طريقة توفير الخدمات في منطقة ما، بغضّ النظر عن مدى ضراوة المعارك التي خاضتها ضد النظام. فبصر الحرير، التي

كانت أولى البلدات الكبرى التي استعاد النظام سيطرته عليها، خاضت معركة شرسة ضدّه، ما اضطرّه إلى استخدام القوة العسكرية. لكن رئيس البلدية، وهو من التكنوقراط إنما يُعتبر موالياً للنظام وتربطه علاقات جيدة مع محافظ درعا، واصل تزويد المدينة بالخدمات.58 أما إنخل، وعلى العكس بصر الحرير، فسرعان ما استسلمت لدمشق.59 لكن رئيس البلدية الجديد الموالي للنظام لعب دوراً أساسياً في جذب موارد الدولة الشحيحة إلى البلدة.60وفي طفس أيضاً، أسهمت العلاقات الشخصية في جذب الخدمات إلى البلدة، على الرغم من أنها كانت معقلاً للأنشطة المناهضة للنظام.61

يُعتبر نقص موارد الدولة عاملاً أساسياً آخر يسهم في مسار الأحداث في الجنوب السوري، وبدا ذلك جلياً من خلال عودة التيار الكهربائي إلى المدينة. روى أحد السكان أنه خلال فترة سيطرة المتمردين على المدينة، تمت سرقة مستودعات مديرية الكهرباء، بما في ذلك الأبراج الكهربائية والتجهيزات والكابلات.62 واقع الحال أن نقص الموارد يحمّل السكان أنفسهم عبء إعادة التأهيل، ما يتسبّب بتفاوتات اجتماعية. ففي وادي اليرموك مثلاً، باتت الدولة تزوّد بلدات عدة بالتيار الكهربائي، وأحياناً لمدة اثنتي عشرة ساعة في اليوم. لكن قرية سحم الجولان زُوّدَت بالتيار الكهربائي قبل حوالى ستة أشهر من غيرها. وقد دفع أبناء البلدة من جيوبهم تكاليف إعادة التأهيل، ما سرّع هذه العملية.63وشهدت الصنمين أمراً مماثلاً، إذ يقال إن مسؤولين في مديرية الكهرباء اتّخذوا زمام المبادرة وعرضوا على سكان أحد الأحياء تأمين الكهرباء شرط أن يدفع السكان ثمن الأبراج الكهربائية.64

أما على صعيد السلع، فقد بات أصعب على النظام باطّراد الحفاظ على المستويات الحالية من الدعم، أو حتى زيادته، نظراً إلى المشقات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. لم يعد الفلاحون، الذين يُفترض أن يكونوا المستفيدين الأساسيين من حكم البعث الاشتراكي، يحصلون سوى على النزر القليل من المساعدة. فأسعار الأسمدة المهمة، مثل سماد اليوريا 46، ونترات الأمونيوم 30، والسوبر فوسفات الثلاثي 46، ازدادت بنسبة 91 في المئة، و190 في المئة، و154 في المئة على التوالي بين عامَي 2017 و2020.65 وقال رئيس اتحاد فلاحي دمشق إن أثر قرار الحكومة القاضي بزيادة أسعار بيع أسمدة أساسية سيكون شديد السوء على الفلاحين، لجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي تراجع معدلات الإنتاج الزراعي.66

بما أن الاقتصاد لن يولّد على الأرجح مداخيل كافية للخزينة كي يواصل النظام مساعداته، سعى إلى توجيه المساعدات الإنسانية والإنمائية الآتية من الخارج لدعم مؤسساته والمواد الأساسية. مثلاً، تعمد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بدعم من وزارة التنمية الدولية البريطانية، إلى مساعدة الحكومة لتوفير بذور عالية الجودة للفلاحين في جميع أرجاء سورية من أجل التعويض عن النقص الحاصل والحفاظ على الأمن الغذائي. وقبل النزاع، زوّدت المؤسسة العامة لإكثار البذور، وهي مؤسسة تابعة للدولة تؤمّن بذوراً عالية الجودة بأسعار مدعومة، الفلاحين بحوالى 300 ألف طن من البذور سنوياً. وتراجعت قدرتها في العام 2019 إلى 35 ألف طن.67 مثل هذه البرامج قد تسمح للنظام بالحفاظ على بعض برامج الدعم، لكن المسؤولين غير قادرين على إنعاش الاقتصاد القائم على إعادة توزيع الموارد، ما لم يتلقّوا مساعدات خارجية ضخمة. وهذا يُعدّ ببساطة أمراً بعيد المنال في الوقت الراهن.

حقيقة الوضع هي أن سورية مُفلسة. وأبرز دليل على ذلك تراجع قيمة عملتها، منذ عودة النظام إلى الجنوب، من 450 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد إلى 2400 ليرة في حزيران/يونيو 2020.68 وقال أحد سكان طفس: “أعتقد أن الدولة لاتملك القدرة على توفير الخدمات. وإلا لكانت فعلت ذلك لإسكات الناس. أشعر في بعض الأحيان أن منطقتنا تصلها الخدمات بشكل أفضل من مناطق النظام. أعتقد أن النظام يريد استرضاء الشعب”.69

من المرجح أن يستمر انعدام الاستقرار السائد في الجنوب في المستقبل المنظور. وسيواصل النظام معركته للاستيلاء على جميع الأراضي التي بقيت خارج سيطرته. مع ذلك، يُرجح أن تُواجه جهوده برفض من روسيا والدول المجاورة لأن عودة النظام إلى السلطة قد تسهّل توسّع دور إيران وحزب الله في المنطقة الحدودية. في الوقت نفسه، ستقوّض موارد الدولة المتضائلة ما تبقى من قدراتها على حشد الدعم، ما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. وسينجم عن هذه الظروف حالة من اللااستقرار، وبالنظر إلى التداعيات الإقليمية لما يحصل في جنوب سورية، سيبقى خطر اندلاع أزمة أوسع وارداً.

من منطقة حدودية إلى منطقة خلاف إقليمي

حوّلت الحرب في سورية جنوب البلاد من منطقة حدودية، تمتلك جبهة غير نشطة مع إسرائيل واقتصاداً حيوياً عابراً الحدود مع الأردن، إلى منطقة مضطربة باتت نقطة محورية للتنافسات الإقليمية. ومن شأن التطوّرات هناك، التي توجّهها جهات فاعلة محلية وإقليمية ودولية، أن يكون لها تداعيات تصل إلى أبعد من هذه المنطقة.

لا يملك الجيل الشاب في الجنوب ذكريات مباشرة عن الحرب السورية-الإسرائيلية الأخيرة في العام 1973، أي قبل حوالى أربعة عقود من الانتفاضة. مع ذلك، فقد أثّر هذا النزاع المعلّق على الحياة اليومية لسكان المنطقة الحدودية بطرق عديدة. ينطبق هذا خصوصاً على الترتيبات الأمنية في الجنوب، التي تمّ تبريرها على أنها ضرورية على ضوء الصراع مع إسرائيل. على سبيل المثال، نصّ القانون 41/2004، وهو أحدث نسخة من سلسلة قوانين مشابهة، على جعل المعاملات العقارية في المناطق الحدودية – من بناء أو نقل ملكية أو تأجير عقار لأكثر من ثلاث سنوات – رهناً بموافقة مسبقة من الأجهزة الأمنية. وقد برز مطلب إلغاء هذا القانون كأحد المطالب الأولى للمتظاهرين في درعا في آذار/مارس 2011.70 السبب في ذلك هو أن المسؤولين الأمنيين أساؤوا استخدامه لانتزاع الأموال من السكان المحليين. وقد تذكّر أحد الأعيان في درعا حادثة حصلت معه قبل الانتفاضة: “أردت نقل ملكية قطعة صغيرة من الأرض إلى ابني. واستغرق الحصول على الموافقة الأمنية عامين. وفي نهاية المطاف، لجأت إلى صديق تمكّن من التعجيل في المسألة”.71

هذه التعقيدات الحاصلة اليوم في ما يتعلق بإسرائيل تقزّم تلك التي كانت موجودة سابقاً. فقد بات الوجود الإيراني نقطة الخلاف الرئيسة. في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قبل أن تعاود قوات النظام السيطرة على الجنوب، وقّعت الأردن وروسيا والولايات المتحدة اتفاقاً ينصّ على عدم السماح للمقاتلين والقوات الأجنبية بالدخول إلى منطقة تغطي معظم محافظتيْ درعا والقنيطرة.72 رسمياً، لم تكن إسرائيل من الأطراف الموقّعة، بيد أن هذا الشرط بالتحديد رسم صراحةً خطاً إسرائيلياً أحمر مهماً في المنطقة. على هذا الأساس، يُمنع على إيران والقوات المدعومة منها، مثل حزب الله اللبناني، الانتشار في مناطق واسعة من الجنوب بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة، ووضع أسلحة موّجهة هناك، وبناء قواعد ثابتة أو أي نوع من البنى التحتية التي تسمح بشنّ هجمات ضد إسرائيل.

الأمر عينه بالنسبة إلى الأردن أيضاً، فوجود إيران على مقربة من حدوده يسبّب له مشكلة. في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عبّر الملك عبد الله الثاني عن مخاوفه وتعهّد بالدفاع عن حدود بلاده الشمالية ضدّ “الميليشيات الأجنبية”، في إشارة إلى القوات الموالية لإيران،74 التي خشيت عمان من أن قربها قد يمنحها القدرة على زعزعة استقرار المملكة.75 فالأثر المحتمل المزعزع للاستقرار للوجود الإيراني، وبخاصة في درعا، يشكّل مصدر قلق أيضاً بسبب التأثير الذي قد يخلّفه على اللاجئين السوريين. الجدير ذكره هنا هو أن الأردن يستضيف أكثر من مليون لاجئ ولا يمكنه استيعاب المزيد، ومعلوم أيضاً أن الاستقرار في جنوب سورية ضروري لضمان عودتهم.76

نتيجة لهذه المخاوف الإسرائيلية والأردنية، من المرجح أن ترّد الدولتان على أيّ محاولة من إيران وحلفائها للعودة إلى الحدود. وهذا قد يفسح المجال أمام جهود الوساطة الروسية لتمهيد الطريق أمام عودة النظام إلى الجنوب. من جهتها، أعلنت إيران أنها لن تشارك في أي عمليات عسكرية في جنوب سورية.77 وعلى الرغم من صدور بعض التقارير التي تفيد عن تدخّل بعض الميليشيات المدعومة من إيران، لم تلعب طهران ووكلاؤها دوراً مهماً.78

يبقى التواجد الإيراني، سواء تمّ التعبير عنه مباشرةً أو عبر مجموعات مسلحة محلية وأجنبية، والحجم الفعلي لقوات إيران ووكلائها، موضع جدل. الواقع أن إيران تمتلك موطئ قدم لها في جنوب سورية. فحزب الله متواجد في محافظة القنيطرة قبل هجوم النظام في 2018،79 ووسّع على الأرجح وجوده منذ ذلك الحين. أما التظاهرات المندلعة في الجنوب في مناطق غير خاضعة إلى سيطرة النظام العسكرية والأمنية، فغالباً ما تُطالب برحيل ما يسمى بـ”الميليشيات الإيرانية”، في إشارة إلى حزب الله والجهات الفاعلة المحلية الأخرى التي يُنظر إليها على أنها تعمل بالوكالة لحساب إيران.80 وقد قدّمت بعض منصات المعارضة تفاصيل حول هذا الوجود، زاعمةً أنه لا ينفكّ يترسخ.81 بيد أن مثل هذه الحسابات مبالغ فيها ولا يشاطرها جميع المراقبين هذا الرأي.82

الأساليب التي تنشط فيها إيران في الجنوب تجعل من تقييم عدد قواتها المتموضعة هناك أمراً صعباً. وبحسب تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية الأخيرة، لدى إيران 800 عنصر منتشرين في جميع أنحاء سورية، وهي تعمل من خلال جماعات متحالفة معها.83 من المعروف على نطاق واسع أن لدى الفرقة الرابعة المدرعة التابعة للجيش السوري وإدارة المخابرات الجوية علاقات وثيقة مع إيران. هذا لا يعني التبعية الكاملة، لكن العلاقات قائمة.84 قد تلعب هذه القوات السورية اللعبة الإيرانية، إلا أن هؤلاء ليسوا جنودًا متطرفين يدعمون أجندة إيرانية، وغالباً ما تنطوي دوافعهم على رفع دخلهم أو تعزيز أمنهم الشخصي. أحد المقيمين سابقاً في بلدة في درعا طرح مثل هذا الرأي:

“بعد هجوم [حزيران/يونيو 2018]، قامت الفرقة الرابعة بتجنيد ثلاثين شخصاً من مدينتي. كانوا جزءاً من جيش اليرموك. يمكنني أن أؤكد لك أن هؤلاء الرجال لا يعرفون حصيلة ثلاثة زائد ثلاثة، لكن توجب عليهم حماية أنفسهم. لم يعرفوا أي طرف ينتمي إلى أي قوة دولية. كانوا بحاجة لحماية أنفسهم”.85

بحلول كانون الأول/ديسمبر 2017، أفادت إسرائيل أنها نفذّت حوالي 100 غارة جوية في سورية، والهجمات متواصلة منذ ذلك الحين. بيد أن عدداً قليلاً منها فقط أصاب أهدافاً في الجنوب.86 هذا الجزء الضئيل منها الذي استهدف محافظة درعا دليل على أن خطوط إسرائيل الحمراء لم يتمّ تجاوزها هناك. وقد وفّر تدخّل روسيا في الجنوب وتأثيرها على سورية وإيران ضمانات إضافية لإسرائيل والأردن ضد تمدّد الوجود الإيراني. حتى الآن، تمكّنت موسكو من الالتزام بتعهّدها وحافظت على الوضع السائد كما هو، مقيّدة بذلك نطاق عودة النظام. كما عزّزت مكانتها كضامن لتوازن القوى الهشّ وليس كحليف للنظام.

غيّر هذا الواقع الجديد معالم الحدود بين سورية وإسرائيل. فإذا كان اتفاق فك الاشتباك للعام 1974 يحدّد خط المواجهة السوري – الإسرائيلي قبل انتفاضة العام 2011، فهذا الخط اليوم يحمل خصائص مختلفة تماماً. إذ تمّ تحديده من خلال وجود مروحة متنوّعة من القوات، ومناطق سيطرة دائمة التغيُّر، ومنطقة عمليات عسكرية إسرائيلية تصل على الأرجح إلى عمق الأراضي السورية. بعبارة أخرى، لا يمكن أن تعيد الدولة بسط سيطرتها على الجنوب من دون الأخذ في الحسبان تأثير ذلك على إسرائيل وبدرجة أقل على الأردن. كذلك الأمر بالنسبة إلى إيران، التي لا تستطيع تجاهل المخاوف الإسرائيلية أو الأردنية، أو تخاطر بإشعال مواجهة.

هذه الوقائع الجديدة في الجنوب تشير أيضاً إلى أن خط المواجهة الإيراني مع إسرائيل لم يعد محصوراً بالجنوب اللبناني. هذا لا يعني فوراً أن الحرب وشيكة على الجبهة السورية- الإسرائيلية. بل يعني أن إيران يمكنها راهناً أن تستخدم الأراضي السورية لمقاومة إسرائيل، على عكس الوضع قبل العام 2011. هذا ولا بدّ من فهم ذلك على أنه خطوة تكتيكية لإثبات أهمية الحضور الإيراني على الحدود، أكثر منه كمحاولة كسر التوازن الراهن. لكن، بينما يبدو أن إيران لا تريد تصعيد الوضع في جنوب سورية الآن، يمكن لذلك أن يتغيّر.

ستبقى التقلبات هي السمّة المحدّدة لجنوب سورية في المستقبل المنظور. وستستمر جهود النظام لفرض سيطرة أكبر من خلال اللجوء إلى أعمال العنف، كما ستتواصل مقاومة هذا النهج في الجنوب. في الوقت نفسه، ستعمل روسيا وإيران على تعزيز نفوذهما في المحافظات الجنوبية. وطالما أن خطواتهما لا تتسبب بإحداث تغييرات جوهرية في الوضع السائد الذي اتفقت عليه الأردن وروسيا والولايات المتحدة وضمنياً إسرائيل في 2018، ما يعني فعلياً الحدّ من وجود إيران ووكلائها في الجنوب، سيكون لهذه الخطوات تداعيات إقليمية محدودة نسبياً.

مع ذلك، هذا لا يعني أن حدوث تصعيد خطير أمر مستحيل، أو حتى مستبعد. لا يمكن أن ترضى إيران بأن يكون هامش مناورتها مقيّداً من روسيا، بالاتفاق مع الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين تُعتبران عدوتيها الأساسيتين في الشرق الأوسط. علاوةً على ذلك، يجب النظر إلى الوضع وفهمه في سياق التنافس بين روسيا وإيران في سورية وتأثيرهما على النتائج السياسية في البلاد. ففي حالت تحدّت طهران الوضع القائم حالياً، فقد يكون لذلك تداعيات عابرة للحدود وقد تتسبّب على الأرجح بازدياد الضربات الجوية الإسرائيلية ضدّها وضدّ قوّاتها بالوكالة في جنوب سورية وخارجها. وما قد تؤول إليه الأمور مجرد احتمالات لانهاية لها، وقد ترتبط بقدرة إيران على ردع إسرائيل. ومع أن مثل هذا السيناريو قد لا يكون وشيكاً، إنما لا يمكن استبعاده.

الأكثر شعبية

ألكاراز يتغلب على روبليف ويواجه فيس في نهائي قطر المفتوحة…

اليابان… حين تنتصر الدولة على “الغنيمة”