“في الحرب يكثر الأبطال”، وكذلك يكثر المظلومون والمشردون والانتهازيون، وأيضاً الكتّاب، لكن ليس كل مَن كتب عن الحرب مبدعاً، فمن السهل أن يقص المرء شفوياً مئات القصص التي سمعها وعاشها خلال سنوات الخراب السوري، من تلك التي مرّ بها شخصياً، أو أحد جيرانه أو أقاربه، لكن بالمقابل من الصعب جداً على الكاتب أن يبلور هذه المآسي التي تراكمت في الحناجر غصات أبدية، وفي الصدور طبقات تكمل الحياة معها مثقلة بالقهر والحزن على المآل التعيس، وفي الوقت نفسه، مثقلة بعقدة ذنب تجاه كل ما حدث، من الصعب عليه كتابتها وتقديمها عبر أحد أشكال الكتابة الإبداعية التي باتت تخجل من نفسها في ظلّ طغيان أنهار الدّماء، وصرخات مكتومة لأطفال معذبين، وحسرات دفينة في صدور الصغار والكبار.

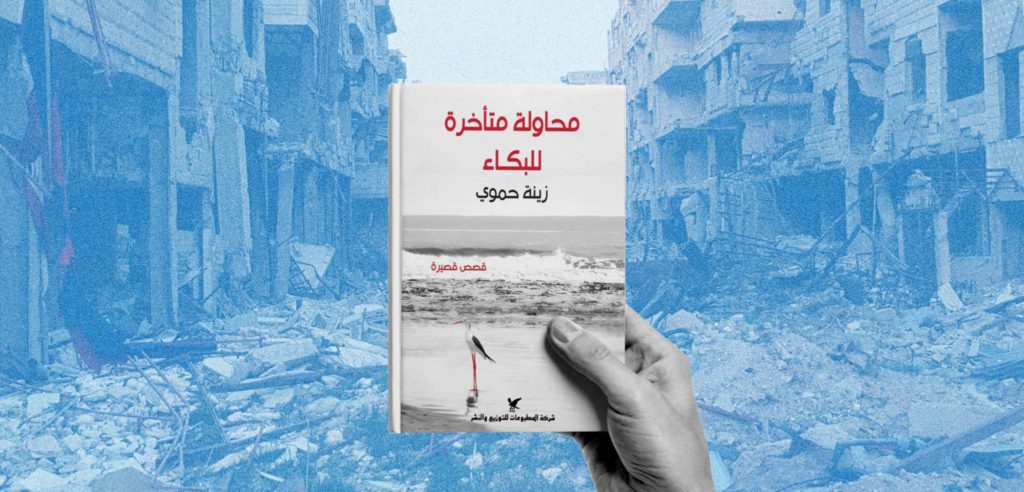

إنه لتحد رهيب يجد الكاتب نفسه في مواجهته، حين يريد أن يعيش ذاته الإبداعية التي اعتاد، ويعبر عن تفاعله الوجودي مع ما يحدث، إذ لا بد له أن يصطدم بحاجز صعوبة ارتقاء اللغة للتعبير عن الحدث إذا ما كان على هذا القدر من اللامعقولية، وهنا تحديداً يقع خط الفصل بين أصالة ما يُكتب ورداءته، وهنا كذلك يصبح الحديث عن مجموعة “محاولة متأخّرة للبكاء” للكاتبة السوريّة زينة حموي-الصادرة عن شركة المطبوعات للتوزيع والنّشر ببيروت- مشروعاً في سياق أصالة المنتج الإبداعي، الذي يتخذ الحرب موضوعاً بلغة تترفع عن استسهال تصوير المأساة، وتترفع عن الاستهتار بالجراح والمآتم، بل تدنو منها لتكون ظلها.

تقدّم زينة حموي في هذه المجموعة- وهي أولى إصداراتها- مسحاً جغرافياً للوجع السوري، فشخوص قصصها تنتمي إلى المدن السورية من شمالها إلى جنوبها مروراً بساحلها ومنطقتها الوسطى، مصورة أنه لا يوجد مفاضلة بين السوري والسوري في الألم، وتحرص على إنطاق هذه الشخوص باللهجة المحلية لكل مدينة، وتدور الأحداث في أماكن وشوارع تورد أسماءها وتحدد مواقعها، ما يُشعر القارئ بأنه جزء من السرد، وما هذا إلا إشارة على مدى الصدق الفني والعاطفي الذي تقدمه، في ظل حرب طاحنة، يصعب أن ينجح شيء آخر عدا السلاح بالوقوف بمواجهتها، إلا أن أصالة الكلمة هنا، وصدق الإرادة في إيصال الصورة الحقيقية لإنسان زمن الحرب، تبثّ إنسانية مفقودة وسط خراب كل شيء، عبر لغة بعيدة عن تكلّفٍ قد يكون فخّاً يقع فيه الكتاب في أزمنة الحروب. تقول في قصّة “كلاكيت نزوح”: “تفكر في مدينتها الحسكة، المدينة التي تجمعهما وتفرّقهما في آن. تفكر في حبهما المكروه كقطعة سلاح في أيام السلم، والمنبوذ كما لو كان من وحي الشيطان (…) تتخيل الحاجز الذي يقف عنده في هذه اللحظة، تتخيل زيه وسلاحه، وتتذكر أول مرة رأته فيها في هيئة مقاتل: ما حبيتوك أنت وعسكري، أنت ورسّام أحلى”. ص 89.

وتحضر الشخصية الفنية للكاتبة بشكل جلي على طول السرد، بمعنى أن القارئ يتلمس نَفَساً إبداعياً مميزاً له بصمته في قصص المجموعة جميعاً، وكأن هذه الشخصية تقف خلف كل كلمة، لتمنح القارئ إمكانية توقع حدث ما، لأنه بات ممسكاً بمفاتيح المجموعة، مدركاً ما تريد الكاتبة قوله من مجموعتها هذه، لكن في الوقت نفسه، دون أن يعدم عنصر الدهشة في العديد من نهايات القصص، والمآل الذي تقود الكاتبة قصصها إليه.

تتنوّع الموضوعات في مجموعة “محاولة متأخّرة للبكاء”، لكن يظل الخراب السوري هو الوتر المميز الذي تلعب عليه الكاتبة على طوال المجموعة، وحتى وإن غاب تماماً في بعض القصص مثل قصة “القصة الأخيرة”، “القصيدة المنسية” و”وزائرتي”، إلا أن نغمته تظل الأساس الذي تبني عليه حموي نوتتها السردية، وكأنها تود أن توصل كيف أنّ السوري، سواء المقيم داخل سوريا أو خارجها، يحيا همومه الحياتية دون أن تغيب عنه هذه الحرب التي بدأت قبل سنوات ولا يعرف لها نهاية.

أما الشخوص، فتستحضر الكاتبة العديد من نماذجها البديهية في الحرب، فيجد القارئ الأب الوحيد الذي ظل يحرس بيته وذكرياته رافضاً تركه والسفر إلى أحد أبنائه المقيمين في الخارج، مثل عدنان في قصة “بين قذيفتين”، وما أكثر الآباء الذين لا يزالون حتى اللحظة مرابطين في بيوتهم يحرسون ذكرياتهم. كما يجد السوريين الذين اضطروا للجوء إلى بلاد أوروبية، أو حتى النزوح إلى مدن سورية الأوضاع فيها أقلّ خطورة من مدنهم، مثل فارس الذي سافر مع أهله من حلب إلى اللاذقية في قصة “لا أرى بحر زكريا”، ويمثّل كذلك أحد الشخوص البديهية في الحرب، نظراً لكثرة الأطفال الذين نزحوا مع أسرهم. حتى الرجل الذي كان عاشقاً للموسيقى في قصّة “الجاهلة” وانقلب تكفيرياً يُعدُّ نموذجاً شاع جداً بين السوريين بعد عام 2011 وبات مألوفاً. إلا أن السرد يتجه نحو الطرافة في بعض القصص مثل قصة “مسبحة الحمصي”، من خلال شخصية أبو مخلص، الرجل الحمصي الشغوف باقتناء أثمن المسابح، والذي لجأ إلى ألمانيا بعد أن بات الحي الذي يقيم فيه خراباً، وباتت مسبحة دموعه كما تصفها القصة على لسانه وبلهجته الحمصية: “مسبحة وحيدي، مسبحة إذا بتلف الكون ما بتعرفلا تمن”. ص 36

وبالإمكان القول إن السرد يشهد انتعاشاً فانتازياً مع قصة “أبو شيبان”، حيث تأتي لتشبع رغبة القارئ في قراءة قصة تحمل من الخيال ما يخفف من عبء مأساة الواقع وبديهية الألم. وليس غلواً اقتراحها محور المجموعة، لأنها تلخص المأساة السورية أبلغ تلخيص، حيث يمثل أبو شيبان، الرجل الخارق الذي يقال عنه إنّ لديه عمودين فقريين لكثرة ما استطاع حمله من أثقال، وبعد أن يتزوج تنجب زوجته توأماً ذكراً، وبعد مرور سنوات يكبران وتشتعل البلاد، فيذهب كل منهما لينضمّ إلى الفريق الخصم للآخر، وعندها ينكسر ظهر أبي شيبان في صورة للتعبير عن سوريا التي كانت قوية إلا أن حرب أبنائها المنقسمين على بعضهم كسرت ظهرها.

من هنا بالإمكان القول إنها ليست “محاولة متأخرة للبكاء”، بل إنها محاولة تظل قائمة وسارية المفعول ومشروعة في كل حين، طالما أن الوقت هو وقت لعنة وموت وحرب يأكل فيها الإخوة لحم بعضهم البعض.

نقلا عن رصيف 22. لمرجعة المادة في المصدر يرجى النقر هنا.

الأكثر شعبية

ألكاراز يتغلب على روبليف ويواجه فيس في نهائي قطر المفتوحة…

اليابان… حين تنتصر الدولة على “الغنيمة”