عامودا – ( شمال شرق سوريا ) – الناس نيوز :

إسطنبول – محمد علاء الدين عبد المولى – تلفزيون سوريا .

من أسهل الآراء المصنّعة حول رواية ما أنها رواية مكتوبة بلغة شعرية، وكأن هذا الوصف يرفعها إلى فوق ويمنحها قيمة وأهمية. والفاحص النقدي لهذا الحكم سوف يكشف عن سذاجة متناهية وأمية جمالية في فهم طبيعة الرواية من جهة وطبيعة الشعر من جهة ثانية، وطبيعة العمل الأدبي وعلاقته باللغة من جهة أساسية.

إن الانطلاق من إلحاق الشعر بالرواية ينضوي على رؤية دونية لمملكة النثر وعالم السرد. وهذه الحالة منتشرة كما يبدو في وسطنا الثقافي العربي أكثر من غيره بسبب الإرث المزمن والعريق من عبادة الشعر وتكريسه كمعيار يحدد قيمة ما يكتب. فثمة عقدة نقص كامنة في التعاطي مع (النثر)لدى نسبة كبيرة من القراء، ونسبة أقلّ من النقاد الحقيقيين للرواية.

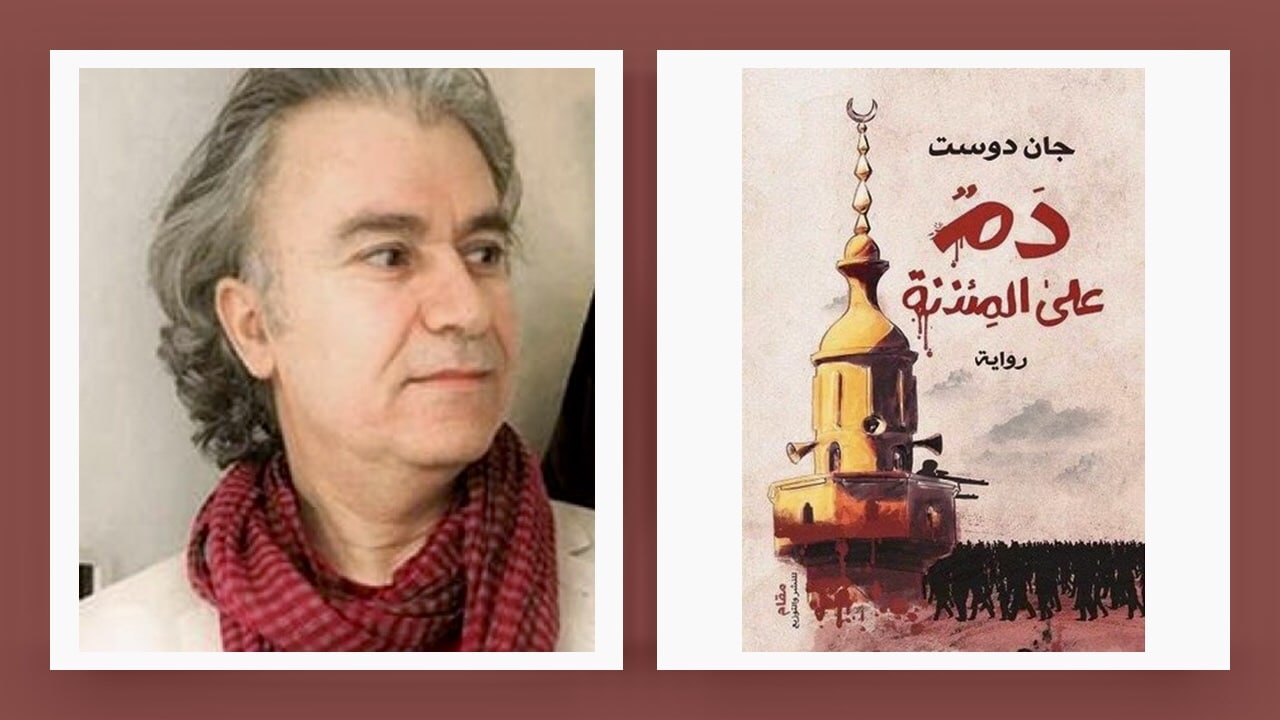

في هذا الإطار يطالع المرء عدة مرات وقد امتدح كتّابٌ من هنا وهناك رواية (دم على المئذنة)للروائي السوري ـ الكردي جان دوست، بأنها تتضمن لغة شعرية، أو كتبت بلغة شعرية. أو.. الخ

لغةٌ أدبية خاصة

ولا يكفي أن يكون جان دوست يكتب نصوصا شعرية إلى جانب الروايات، حتى نسهّل الأمر ونلصق لغة الشعر بروايته! فتلك إساءة ما بعدها إساءة للروائي والرواية معا. فالروائي جان بات اسما روائيا حاضرا في حقل الرواية، وحضوره ذاك ليس لأنه كتب عددا وافيا من الروايات أو ترجمها، فالكمّ لا يصنع مبدعا، بل لأنه امتلك اللحظة المركزية في بناء الرواية كفن نثري عظيم له عالمه ومفاتيحه وألاعيبه ومساراته المستقلة عن الشعر وعالمه. ولا يتكئ جان على لغة الشعر في الرواية، فهو ليس محتاجا إلى متّّكأ خارجي لتقوية نصه الروائي. حيث لا يتكئ على لغة الشعر إلا روائي فاشل يرقّع فشله بمجازات واستعارات وتهويمات وفيوض لغوية لا تقول شيئا. وليس جان في وارد ذلك كله.

فهو قابض على أسرار اللغة الروائية، وعلى الكيفية الكاملة التي بها يبنى نصّ روائيّ محققا عمرانا ذا كيان يشار إليه باسمه هو لا من خلال صفات وافدة عليه. وما يصادفه القارئ من التباسات توهمه بأن هذه اللغة لغة شعرية، هو شأن عائد إلى طبيعة اللغة الأدبية نفسها. أو إلى (أدبية) النصّ نفسه. فليس هناك نصّ أدبي يطمح أن يكون مجددا ومؤثرا إلا ويشتغل على لغته الخاصة، فهو نص أدبي وليس نصا سياسيا ولا خبراً أو تحليلا في صحيفة! وإلا فكيف يكون النص أدبا؟ ما هو الأدب؟ ما هي اللغة الفنية؟ ما هي التجربة الأدبية؟

قد يوقع جان دوست قارئَ روايته (دم على المئذنة) في فخّ اللغة التي يظنها شعرية، من خلال طبيعة الحدث نفسه، ولا سيما الحدث الرئيسي الذي جعله مدماكا أكبر بدأ به تشييد عالم الرواية. وهو ما لخصه في عنوان الرواية (دم على المئذنة). فهذا عنوان ذو غواية شعرية واضحة. لكن هذا العنوان حدث واقعيّ! وليس صورة شعرية متخيلة! فالواقع كثيرا ما يحمل إمكانيات شعرية في ذاته. وهو ما يمكن التعبير عنه بأنه واقع يولّد استعاراتٍ وكنايات وتورياتٍ شعرية نموذجية. وحياتنا غنية بتقنية الاستعارة سواء أدركنا ذلك أم لم ندركه، إنها كما يقال

(الاستعارات التي نحيا بها).

هذا الدم الذي على المئذنة هو دمٌ ناتجٌ عن حدث في الواقع، وحدثٍ في اللغة معا. فقد “استفاق أهل عامودا، البلدة الكردية السورية الصغيرة المرمية بقياس هندسي دقيق جنوب حرائق التاريخ بفرسخين والمتكئة بحزن على وسادة محشوة بقهقهة الجغرافيا، صباح آخر جمعة من يونيو حزيران 2013 على مشهد مرعب لم يروا مثله من قبل: كانت مئذنة المسجد الكبير تقطر دمًا من كوىً متطاولة صغيرةٍ بَدَت كجراح نبتت حديثا في تلك القامة الرشيقة التي كان صوت الأذان المنسرب منها فيما مضى يسكب الطمأنينة في قلوب المؤمنين كما في قلوب صعاليك البلدة ومرابيها ومجاذيبها وشعرائها الكسالى والنزقين”.. “تحلق الناس أسفل المئذنة النازفة وقد أعاد هولُ ما رأوه خلقَ ملامحهم على هواه، كانت كل الوجوه متجهة إلى أعلى ترنو إلى الدم البهي سائلاً على الجدران الصفراء الباهتة للمئذنة التي يعلوها هلال فضي مفتوح صوب السماء الخرساء كفم ينذر بكارثة. سال الدم أولًا ببطء شديد على شكل خيوط حمراء تنسدل من الأعلى ثم ما لبثت الخيوط أن بدأت تثخن وتثخن وتدفق الدم إلى أن غطى جدران المئذنة كلها..” ص 23 – 24

مهارة كاتب وليست قصيدة نثر

المدقق في هذا المشهد سوف يخيل إليه أنه أمام قصيدة نثرية! لكن في الواقع فهذه مهارة الكاتب في صياغة الحدث الواقعي. وهي صياغة يعتمدها جان على طول مسار الرواية لينشئ نصا متقنا مترابطا من جوانبه لا يتسلل إليه التقرير العادي والثرثرة المجانية التي تعطل وظائف الفنّ. لكن جان يصوغ حدثه، ويدير حوارات على ألسنة شخوصه ويوغل في سلسلة وقائع متداخلة الأزمنة متصلة الدلالة، يفعل ذلك كله وهو في أشدّ حالات الوعي الفنيّ لما يفعله. بمعنى أنه ليس مضطرا كروائي محترف بموهبة عالية، أن يغطي على الواقع بهذيانات مبتذلة مستوردة من شطح اللغة الشعرية. (حتى في الشعر لم يعد ذلك مقبولا) فهو أمام واقع استثنائي بمقولاته وفجائعه وتناقضاته وجرائمه.. واقع هو نفسه ملتبس بالخيال لكثرة ما تجري فيه (أحداث تفوق التصور). هذه الأحداث التي تفوق التصور تحتاج إلى روائي فذّ لينقلها كما هي بعد أن يدخلها إلى مشغله الفني ومختبره الجمالي. فهي تساعده على جعلها أساطير ذات منشأ واقعي.

أما لماذا الدم على المئذنة، أما لماذا المئذنة، أما لماذا عامودا؛ فهذا كله يشكل فضاء الرواية وخطابها بمستوباته المختلفة، فنيا وفكريا وسياسيا.

المئذنة كمعادل روحي للسوريين في زمن الثورة

الرواية تحدث زمنَ الانفجار السوري الثائر ضد النظام الحاكم. وكان فعلُ الخروجِ ضده يتمّ في مرحلته السلمية الأولى خصوصا أيام الجمعة. حيث يحتشد الناس في مكانهم العريق، في (جامعهم) لينطلقوا بعدها من عمران الجامع إلى الفضاء الرحب هاتفين ضد النظام. المئذنة هي علامةٌ سيمولوجية حافلة بإمكانيات التأويل التي تمارسها لحظة القراءة النقدية لمعنى العلامة.

ليست المئذنة مقصودة لذاتها هنا في الغرق بالدم، بل المئذنة بمنزلتها علامةً، بمنزلتها المعادل الشعبي والروحي للمظاهرات والرفض

وتأويل المئذنة هنا لا يعني انزياحا عن حقيقةٍ واقعية، بل التأويل يعيد الاعتبار إلى قيمة الواقع هنا حين يرى في المئذنة علامة قوية على مرحلة مهمة في مسار التاريخ السوري الذي انعطف انعطافة مرعبة مع آذار 2011 ومال فيما بعد نحو اللحظة التراجيدية. وبدلا من أن تكون المئذنة رمزا لارتفاع الصوت وانطلاق الحناجر المدوية، حولتها طلقات العنف الأسديّ إلى رمزٍ مهدورٍ مكتومٍ غارق في الدم. ليست المئذنة مقصودة لذاتها هنا في الغرق بالدم، بل المئذنة بمنزلتها علامةً، بمنزلتها المعادل الشعبي والروحي للمظاهرات والرفض. فالناس لم يجعلوا من الجامع مكاناً للشعائر الدينية فقط، مع انطلاق المظاهرات، بل استعادوا دور الجامع في تجميع البشر للتعبير عن رأيهم، لتداول قضاياهم، كما كان الجامع في التاريخ. وإذا كان (الصادق النيهوم) طرح سؤال (من سرق الجمعة ومن سرق الجامع) وكان سؤاله على المستوى الفكري والثقافي؛ فإن الروائي جان دوست أجاب عن السؤال إجابة ناصعة واضحة كدماء الشهداء: إن نظام الاستبداد بآلاته القاتلة وتوحشه، هو من سرق الجامع والجمعة، بل هو من اغتال المئذنة، أي: اغتال صوت الرافضين له، اغتال الحناجر التي توجزها علامة المئذنة.

جان الروائي، يتفنن في اللعبة الروائية بأبهى ما يكون اللعب. والفن لعبٌ خلاق.. يستحضر جان في ساعة التجربة الروائية كلّا من الذاكرة والواقع معا. وفيما هو يتذكر فإنه يستلهم من الواقع. وفيما يكتب الواقع فإنما يتركه مفتوحاً على ذاكرته التي صنعته وأسهمت في تكوينه. فهي ذاكرة حية وينبغي أن تكون حية خاصة حين يكون هناك مسوغ أخلاقي ليقظة الذاكرة حتى لا يفعل النسيان فعله في تعمية الواقع نفسه، ومن ثم تعمية الطريق إلى المستقبل. لذلك يصحو في ذات الروائي (شخصُ المؤرّخ). لكنه المؤرخ الذي لا يغفل عن أنه في الأساس (روائي)! حين يحضر المؤرخ فلا مواربة ولا عماء ولا تزوير، ولكن حين يفطن أنه روائي فإنه يعيد كتابة ما جلته عين المؤرخ، كتابةً ماكرةً ممتثلة لألاعيب القول وفنونه السردية! إذ لا ينبغي أن يسبق المؤرخُ الروائيَّ وإلا فسوف تفشل وظيفته الفنية.

لغة مجازية لكنها ليست شعراً

ومن الأمور التي توهم القارئ بأن الروائي يستغل لغة الشعر، أن الروائي يبني مشهداً أو يركّب واقعةً يستمد عناصرها من الواقع نفسه، من اللحظة التاريخية نفسها، لكنه يبنيها ضمن (التصور الأدبي) الذي يلزم الروائي الفنان بألا يكون الواقع حاضرا حرفيا في النص، بل هو حاضر بما هو واقعة أدبية وليست منسوخة عن الواقع. واقعةُ الرواية ليست مطابقة للواقع بالتفصيل، لهذا فهي تفقد في النص العلاقات المنطقية أو الخضوع لسلطان الزمان العادي. خاضعة لمنطق الرؤية الأدبية الفنية. وفي سبيل ذلك يستعمل الروائي لغةً مجازية لا تعني حتما أنه يكتب لغة الشعر! في فصل سيرة حياة طلقة مثلا يجعل للطلقة سيرة وتفاصيل حياة واقعية، ويسرد هذه التفاصيل وكأنما الطلقة كائن مشخّص يمتلك مرجعية إنسانية. يلصق الروائي بالطلقة ذكريات وأحداثا فيجعلها ترى وتتذكر وتلتقي بطيور، ويسند إليها كل ما يمكن أن يوهم القارئ بأنه أمام نص شعري… لكنه في الواقع مكر الروائي الفني والجمالي في بناء نصه! إن الطلقة هنا صارت شخصا روائيا وليست مجرد كلمة يسردها الكاتب في العبارات والفقرات.

كمثال آخر على هذه المهارة الفنية، بعد خروج فرنسا من سوريا يصوغ الروائي مشهد الغبار الذي يملأ كل شيء منتشرا في الأماكن والأثاث والثياب والنفوس والرؤوس… هذا الغبار لعبة فنية واستعارة ذكية من مقتضيات التصور الأدبي، وليس إنشاء شعريا. يعلق أحدهم: إن الفرنسيين تركوا وراءهم غبارهم. يقول آخر: “إن هذا هو غبار وطن ينفض عن كاهله حمل أعوام من حكم الأجنبي، ليرفع بدلا منه أحمالا أثقل. الاستقلال حمل ثقيل ليس كل الأوطان قادرة على حمله”. ص 142.

وليؤكد جان أنه يستعمل مفرداته ضمن تقنية روائية، فإنه يستعيد رمز الغبار مرة أخرى حين تنتفض البلاد على النظام السوريّ. فالأطفال الذين كتبوا بالطباشير على جدران درعا شعارات ضد الأسد، خلقوا حالة تشبه حالة الولادة التي وجدت سوريا نفسها فيها بعد خروج الاستعمار! هناك غبار بعد خروج فرنسا، وهنا في درعا “غرقت البلاد كلها في غبار طباشير أولئك الأطفال واليافعين” ص 252 وهذا مثال واحد من أمثلة لا حصر لها على أن الرواية تبني عوالمها من الداخل بناءً متقناً يفضي بعضه إلى بعض، ويكمل بعضه بعضا. رغم أن الزمن الروائي مشتت، مفكك، وهذه مهارة من مهارات فن الرواية، لكن الزمن الذي يتصوره الروائي هو واحد يحيط بمجمل وقائع النصّ، إنه زمن تاريخيّ مسرودٌ مصنوع بالدم والقتل والاستبداد، زمن يختار ضحاياه الأبرياء من كرد وعربٍ طالما أن في الهرم الأعلى للنظام يقبع غولٌ متوحش لا يفرق بين كرد وعربيّ إلا بالذبح والنفي والإقصاء.

لعبة الروائي هنا تتجلى في اللعب في منطقة ذات تشكيل ثنائي: نسيان وذاكرة، أو محو وتثبيت، النسيان والمحو يأتيان من جانب المصلحة الأدبية الفنية الخاصة بجنس الكتابة الروائية، والذاكرة والتثبيت يأتيان من جانب ضرورة تقديم مدونة أدبية توثق المذبحة السورية. الجانب الأول مرتبط بالأسلوب والبناء والقضايا الفنية الصرفة، والجانب الثاني مرتبط بالمعنى القيميّ والتاريخي للنصّ. وهما جانبان يستدعي واحدهما الآخر بحيث لا انفصال بينهما. فكأنه تنافس جدليّ بين من هندس الخراب في البلاد، وبين من يستعيد هذا الخراب ليبنيه ويهندسه في قوام أدبي خالص. إنه صراع بين هندسة الموت وهندسة الخلق.

هذه الرواية تتميز مع قليلات من الروايات الحديثة، بأنها تتخذ من الكتابة موضوعا للكتابة. يقدم الروائي في الجزء الأخير من الرواية حالة مدهشة من تداخل الراوي مع النصّ مع الواقعِ المكتوب. ويلعب بمهارة في إقامة علاقات ذكية بين معنى أصابع اليد التي تكتب، ومعنى أصابع اليد التي تنهال عليها أدوات التعذيب، بين اليد التي تخلقُ نصّا أدبيا يؤرخ للمذبحة، وبين اليد التي كتبتْ في درعا شعارات كانت الشرارة الخطيرة لاندلاع الانتفاضة. ثمة كتابة وكتابةٌ موازية. يد الطفل الدرعاوي تكتب ما يمكن وصفه بجدارة بلحظة تاريخية، ويد الكاتب التي تبدع رواية عن سوريا من درعا حتى عامودا. والنصّ المكتوب واحد، هو الحرية التي يدفع ثمنها دما وتعذيبا ولكنها في الحالتين الواقعية والأدبية تعطي المعنى الجوهري للإنسان السوري بمختلف انتماءاته القومية. فقيامة الكرامة التي نفخ في صورها في درعا كان لها صدى واسع في مناطق كردية، وإذا كان سؤال المحقق للأطفال يهدف إلى كشف من الذي علمهم الكتابة على الجدران؛ فإن الروائي يقدم الإجابة الأخلاقية والفلسفية معاً. فالذي علم الأطفال على كتابة الرفض والتمرد هو تاريخ سوريا الكئيب وخضوعها لنظامٍ لا يريدها أن تتعلم الحرية! الروائي هنا شاهداً ومؤرخا وفنانا، يمارس الثورة على مثل هذا النظام، فكأنه الطفل الحرّ الذي كتب على جدران اللغة أسطورة روائية ممتعة بكل ما فيها من حس مأساوي.

الأكثر شعبية

ألكاراز يتغلب على روبليف ويواجه فيس في نهائي قطر المفتوحة…

اليابان… حين تنتصر الدولة على “الغنيمة”